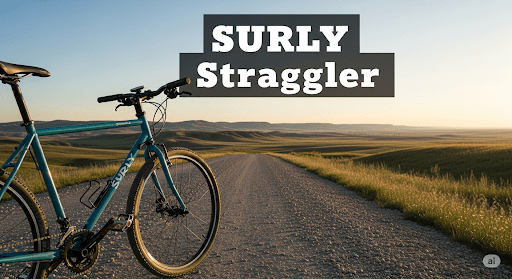

Surly ストラグラーのモデルチェンジ新旧比較と、変更点に思うこと。一つの時代の終わりと、新しい時代の始まり。

こんにちは、ヒロヤスです。大阪の街を今日も自転車で駆け抜けているアラフォー、デザイナーの僕です。 僕のブログをいつも読んでくださっている皆さん、本当にありがとうございます。さて、今回は、僕たちの心を掴んで離さないブランド、Surly(サーリー)の定番モデル、「Straggler(ストラグラー)」がモデルチェンジした件について、僕なりの感想をお伝えしたいと思います。

Surlyというブランドは、単なる自転車メーカーではありません。ミネアポリスを拠点に、実用的で、頑丈で、そして何よりも「乗って楽しい」自転車を作り続けてきた彼らの哲学は、多くのサイクリストに影響を与えてきました。その中でもストラグラーは、「Cross-Check」のディスクブレーキ版として登場し、その万能性からグラベル、通勤、バイクパッキングまで、あらゆるシーンで愛されてきました。僕にとっても、いつかは手に入れたい一台として、特別な存在でした。

そんなストラグラーのモデルチェンジの報せを聞き、期待に胸を膨ませて情報を追っていたのですが…正直に言うと、少し寂しい気持ちになりました。もちろん、進化することは素晴らしいことです。しかし、僕がストラグラーに見ていた「らしさ」が、少し薄れてしまったように感じたのです。

新型ストラグラーの主な変更点

まずは、今回のモデルチェンジで何が変わったのかを、客観的に見ていきましょう。

フォークとヘッドチューブの刷新

最も大きな変更点の一つが、フロント周りです。ヘッドチューブがオーバーサイズから44mmへと変更され、それに伴いフロントフォークも新設計となりました。これにより、グラベル用のサスペンションフォークなども装着できるようになり、より現代的なカスタムへの対応力が高まっています。ブレーキも、これまでのポストマウントからフラットマウントに変更されました。

ドロップアウトの大きな変更

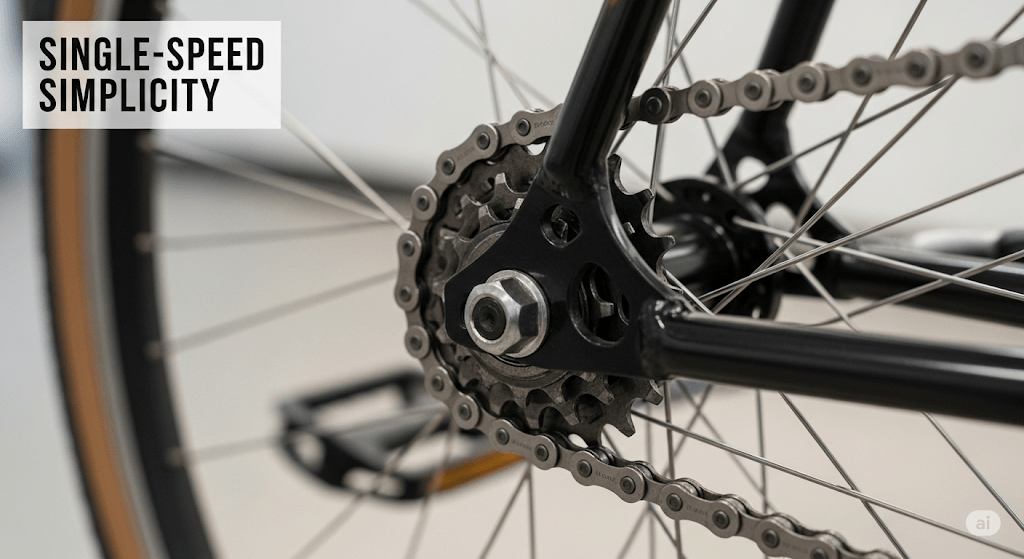

そして、僕が最も衝撃を受けたのが、リアのエンド部分、ドロップアウトの変更です。 これまでのストラグラーは、後方に長く伸びた独特の形状のホリゾンタルドロップアウトが特徴でした。これにより、シングルスピードでの組み付けが容易で、ディレイラーハンガーが一体成型されているため、変速機を取り付けることも可能という、Surlyらしい非常に懐の深い設計でした。

しかし、新しいモデルではこのドロップアウトが廃止され、スルーアクスルに対応した新しい規格の垂直ドロップアウトが採用されました。これにより、ホイールの着脱が容易になり、剛性も向上するというメリットがあります。

僕が少し寂しく感じた2つの理由

今回の変更は、技術の進化や市場のトレンドを考えれば、ごく自然な流れなのかもしれません。しかし、デザイナーとして、そして一台の自転車を長く愛したいと考える一人の乗り手として、どうしても寂しく感じてしまう点がありました。

理由1:象徴的だったクラウンフォークの不在

まず一つ目は、フロントフォークのデザインです。 これまでのストラグラーのフォークは、肩の部分が美しくなで肩になった「クラウンフォーク」でした。このクラシックで優雅なデザインは、ストラグラーの持つ「最新規格も取り入れているけれど、どこか古き良き自転車の匂いもする」という絶妙なバランスを象徴する部分だったと僕は思っています。

新しいフォークは、現代的なユニクラウンフォークになりました。機能的にはこちらの方が優れているのかもしれません。しかし、あの美しい曲線が失われてしまったことに、言いようのない寂しさを感じています。モノが持つ背景やストーリーを大切にしたい僕にとって、このデザインの変更は、性能の向上だけでは埋められない大きな穴のように感じられました。

理由2:シングルスピードで組むという「遊び」の余地

二つ目は、ドロップアウトの変更です。 前述の通り、ホリゾンタルドロップアウトが廃止されたことで、チェーンのテンションを調整してシングルスピードで組む、というストラグラーの大きな魅力の一つが失われてしまいました。

もちろん、世の中にはシングルスピードの自転車はたくさんあります。しかし、「変速付きにもできるし、シングルにもできる」という選択肢の広さこそが、Surlyの自転車が持つ大きな魅力でした。一台のフレームを、乗り手の気分やライフスタイルの変化に合わせて、自由に組み替えながら長く付き合っていく。そんな「遊びの余地」が、今回のモデルチェンジで少し狭まってしまったように感じられてなりません。

新旧変更点の早見表

新旧ストラグラー(SURLY Straggler)違い早見表

| 比較項目 | 旧型 (初代) Straggler | 新型 (現行) Straggler | 違いのポイント |

| 基本コンセプト | Cross-Checkのディスクブレーキ版 | 現代的な規格を取り入れたオールロードバイク | 時代のニーズに合わせ、より汎用性と剛性を高める方向へ進化。 |

| リアエンド形状 | 前方斜め下に開いたホリゾンタルドロップアウト | 垂直ドロップアウト (またはそれに準ずる形状) | 【最重要】 旧型はチェーンの張り調整が可能。新型は一般的な多段変速用のエンド形状に。 |

| シングルスピード対応 | 可能 | 原則として不可 | 旧型最大の特徴。新型ではこのカスタム性が失われた。 |

| ハブ規格 (リア) | 135mm クイックリリース | 142mm スルーアクスル | ホイールの固定方法が現代的なスルーアクスルになり、剛性が向上。 |

| ブレーキマウント | ISマウント | フラットマウント | よりロードバイクコンポーネントと親和性の高いフラットマウント規格に変更。 |

| ヘッドチューブ | ストレート | テーパード | ハンドル周りの剛性が向上し、選択できるフォークの幅も広がった。 |

| タイヤクリアランス | 700c x 42mm / 650b x 42mm (フェンダーなし) | 拡大されている傾向 | 新型はより太いタイヤを装着可能になり、悪路走破性が向上。 |

| ホイールサイズ | フレームサイズに応じて700cと650bを設定 | フレームサイズに応じた設定を継承 | 小さいサイズは650b、大きいサイズは700cという設計思想は維持。 |

新旧ストラグラーを僕が組むなら・・・?

旧型ストラグラーパーツ構成(クラシック&万能スタイル)

旧型の持つ「クラシックな佇まい」と「シングルスピードにも対応する自由さ」を活かすパーツ構成です。シルバーパーツを基調に、革やポリッシュ仕上げのパーツで組むと、クロモリフレームの美しさが一層引き立ちます。

- ハンドルバー:NITTO (日東) / M137 Dirt Drop Bar クラシックなランドナースタイルやツーリングバイクに似合う、美しい曲線を持つドロップハンドル。適度なフレア(ハの字)形状が、ダートでのコントロール性も確保します。同じくNITTOのB352 Albatross Barのようなプロムナードハンドルで、ゆったりとした街乗り仕様にするのも魅力的です。

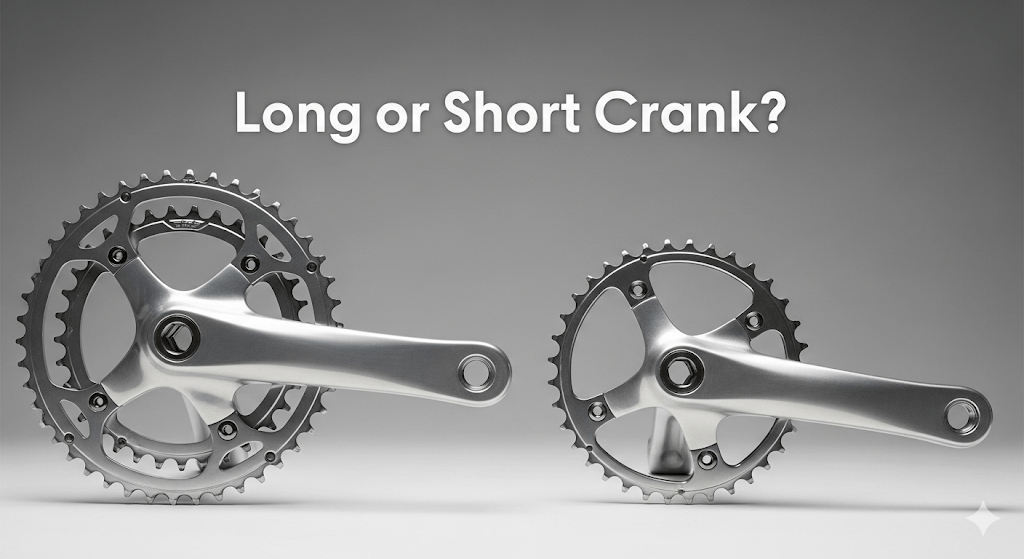

- クランクセット:White Industries / ENO Crankset (シングル) / VBC Crankset (多段) CNC切削による美しい仕上げが特徴のアメリカンブランド。特にポリッシュシルバーの輝きは、クラシカルなバイクビルドに最適です。シングルスピードで組むならENO、多段変速ならVBCが定番です。

- ブレーキ:PAUL COMPONENT / Klamper (Mechanical) 同じくCNC加工が美しいPAULの機械式ディスクブレーキ。制動力はもちろん、所有欲を満たす造形美が魅力です。より実用性を重視するなら、メンテナンス性と信頼性で定評のあるAvid / BB7も定番の選択肢です。

- ホイール/ハブ:Velocity / A23 Rim + SHIMANO / DEORE XT Hub (QR) リムはポリッシュシルバーが選べるVelocity A23が好相性。ハブは、クイックリリース規格で信頼性が高く、手に入れやすいシマノのDEORE XTがコストパフォーマンスに優れています。

- サドル:BROOKS / B17 Standard 100年以上の歴史を持つレザーサドルの代名詞。使い込むほどに乗り手のお尻に馴染み、その経年変化はバイクへの愛着を深めてくれます。クラシックなスタイルには欠かせないアイコンです。

- タイヤ:Panaracer / GravelKing SK (タンウォール) サイドが飴色(タンウォール)のタイヤは、クラシックな雰囲気をぐっと高めてくれます。性能面でも現在のグラベルシーンで高い評価を得ており、見た目と性能を両立できる定番タイヤです。

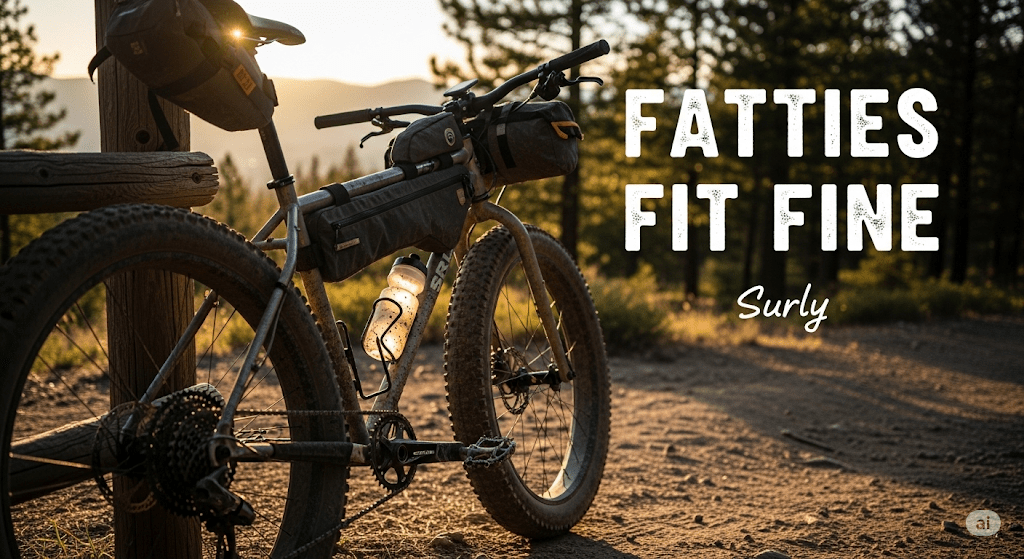

新型ストラグラーパーツ構成(モダン・グラベルスタイル)

スルーアクスルやフラットマウントといった現代的な規格を取り入れた新型には、最新のグラベルコンポーネントが似合います。機能性を重視し、ブラックパーツを中心に組むことで、モダンで引き締まった印象に仕上がります。

- ハンドルバー:SALSA / Cowchipper Handlebar 現代のグラベルバイクのスタンダードとも言える、大きなフレア角が特徴のハンドルバー。オフロードでのバイクコントロールを容易にし、アグレッシブなライドをサポートします。

- ドライブトレイン:SHIMANO / GRXシリーズ (RX820/RX610) シマノがリリースするグラベル専用コンポーネント。油圧ディスクブレーキの軽い操作性と高い制動力、悪路でもチェーンが暴れにくいスタビライザー付きのリアディレイラーなど、現代のライドシーンに求められる機能が詰まっています。1x(フロントシングル)でシンプルに組むのが人気です。

- ブレーキ:SHIMANO / GRX Hydraulic Disc Brakes 上記のGRXシリーズに含まれる油圧ディスクブレーキ。少ない力で確実にコントロールできるため、長距離のライドや荒れた路面での疲労を軽減します。

- ホイール/ハブ:DT SWISS / G 1800 SPLINE Wheelset 信頼性の高いハブと堅牢なリムで人気のDT SWISS製グラベルホイールセット。スルーアクスル規格でチューブレスレディにも対応しており、新型ストラグラーの性能を最大限に引き出します。

- サドル:WTB / Volt Saddle MTBやグラベルシーンで絶大な支持を得るサドル。適度なクッション性とペダリングを妨げない形状で、長時間のライドでも快適性を保ちます。機能性を重視したモダンなバイクにマッチします。

- タイヤ:WTB / Riddler TCS Light/Fast Rolling センターは転がりが軽く、サイドにはコーナリングでグリップするノブを配置した、グラベルタイヤの優等生。チューブレスで運用することで、乗り心地の向上と耐パンク性能アップが期待できます。

このように、同じ「ストラグラー」という名前でも、新旧それぞれのモデルが持つ背景や規格に合わせてパーツを選ぶことで、全く異なる個性を持つ一台を組むことができます。

ミッドナイト・スペシャルとの棲み分け、比較

今回のモデルチェンジで、ストラグラーはスルーアクスルやフラットマウントブレーキといった現代的な規格を手に入れました。そこで多くの人が疑問に思うのが、「じゃあ、Midnight Special(ミッドナイト・スペシャル)とどう違うの?」ということではないでしょうか。

ミッドナイト・スペシャルは、「ロードプラス」というコンセプトを掲げ、太いタイヤ(特に650B)を履くことで、舗装路の軽快な走りと未舗装路での快適性を両立させたモデルです。言わば、「ロードバイクの楽しみを拡張する」という思想から生まれています。

一方、ストラグラーの出自はあくまで「何でもあり」のクロスチェックに端を発する万能選手。通勤、ツーリング、ちょっとしたトレイル遊びまで、あらゆる使い方を想定した懐の深さが魅力でした。

新しいストラグラーは、規格の面ではミッドナイト・スペシャルに非常に近くなりました。しかし、その根底にある設計思想は異なると僕は考えています。ミッドナイト・スペシャルが「速く快適なロードバイク」を軸に多用途性を加えているのに対し、ストラグラーは「どんな道でも走れるタフな相棒」という軸足を持ちながら、現代のパーツ規格に対応した、と言えるのではないでしょうか。

ジオメトリ(フレームの寸法設計)にもその思想の違いは表れており、より軽快でキビキビとした乗り味を求めるならミッドナイト・スペシャル、荷物を積んだり、より安定志向でゆったりと乗りたいならストラグラー、という大まかな棲み分けは、今後も残っていくはずです。今回の変更で、キャラクターが似てしまったというよりは、それぞれの思想を持ったまま、現代の同じ土俵に上がった、と捉えるのが正しいのかもしれません。

まとめ

今回のストラグラーのモデルチェンジは、Surlyというブランドが、時代の流れと共に進化し続けている証拠なのだと思います。44mmヘッドチューブやフラットマウントブレーキ、スルーアクスルといった現代的な規格を取り入れることで、より多くの人にとって乗りやすく、カスタムしやすい自転車になったことは間違いありません。

しかしその一方で、僕がSurlyに魅了された理由の一つである「少し不便だけど、そこが愛おしい」と思えるような、アナログ的な魅力や、ブランドが長年培ってきたデザインの哲学が、少しずつ薄れていってしまうのではないか、という一抹の不安も感じています。

これは決して、新しいストラグラーを否定するものではありません。むしろ、この新しいフレームをベースに、どんな素晴らしいカスタムバイクが世界中で生まれていくのか、とても楽しみにしています。ただ、一つの時代が終わったのだな、と。そんな感傷に浸ってしまった、アラフォーデザイナーの独り言でした。

皆さんは、今回のモデルチェンジについてどう思われましたか?ぜひ、コメントであなたの意見を聞かせてください。

それでは、また次の記事で会いましょう!ヒロヤスでした!