クロモリフレームの「しなやかさ」は本当か?

こんにちは、ヒロヤスです。大阪の街を今日も自転車で駆け抜けているアラフォーデザイナーの僕です。

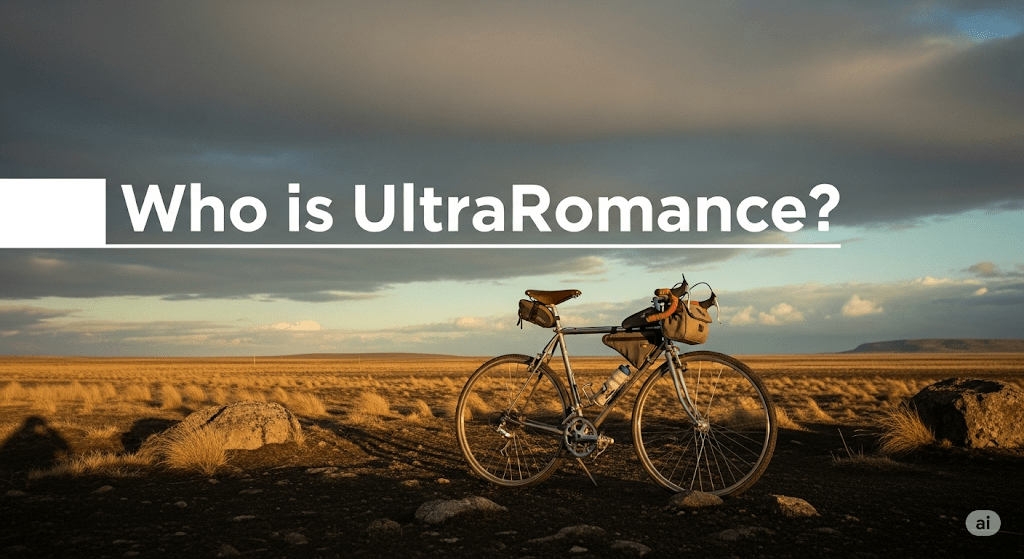

日々の通勤路、いつものコーヒー豆を買いに行く道、そして週末の少し長めのライド。僕の日常に欠かせない相棒は、クロモリフレームの自転車です。しなやかな乗り味と、細身で美しいシルエットが、僕のライフスタイルにぴったりなんです。自転車に乗る多くの人が、一度は耳にしたことがあるはずの「クロモリはしなやかだ」という言葉。僕もその言葉に惹かれて、このフレームを選びました。

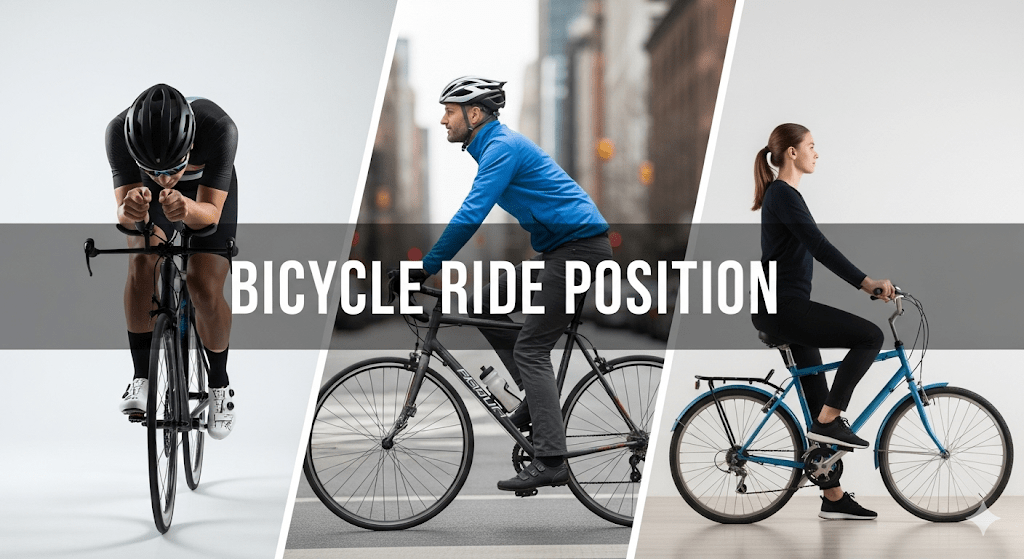

でも正直に言うと、乗っていて「ああ、これがしなやかさか!」と、その瞬間に体感できるのは、ほんの一部の、体の感覚やボディコントロールがずば抜けているプロ選手くらいのものなんじゃないかと思うんです。僕のような一般ライダーが、ペダリングの一踏み一踏みでその違いを明確に意識することはありません。しかし、その「しなやかさ」を明確に感じる瞬間があります。それは、他の素材の自転車、例えば硬いアルミやカーボンバイクに乗って、100kmなりの長い距離を走った後です。いつものクロモリバイクなら感じないはずの、膝や手の疲労感が、明らかに違うことに気づくのです。

僕たちは、いつも「道具や環境をアップグレードした時」にその良さを実感するのではなく、「ダウングレードした時」にこそ、そのありがたみを体感するものです。それは、まるで新幹線のグリーン車のような感覚に似ています。グリーン車に乗っているときは、その快適さが当たり前のように感じられる。でも、普通車に戻ったとき、初めてグリーン車のシートがいかに快適だったかを痛感する。クロモリの「しなやかさ」もまさにそれです。気づかないうちに、僕の体を支え、路面からの不快な振動を吸収してくれている。ロングライドを終えた後も、疲労感が少なく、次の日もまた自転車に乗りたいと思わせてくれる。それがクロモリの本当の魅力だと、僕は思っています。

クロモリ、アルミ、カーボンの違いを掘り下げる

自転車のフレームに使われる素材は、主にクロモリ(鉄)、アルミ、カーボンに分けられます。それぞれの素材には、明確な個性と哲学があります。僕の愛車であるクロモリフレームのEvasionは、通勤からツーリングまで様々な用途で使います。そんな僕の経験から、それぞれの素材の特性を掘り下げてみたいと思います。

クロモリフレーム(鉄)

クロモリはクロムモリブデン鋼という合金で、薄く細いパイプに加工しても高い強度と弾力性を保つことができます。この素材が持つ、まるでバネのような「しなり」が最大の魅力です。このしなりが、路面からの不快な振動を吸収し、ライダーの疲労を軽減してくれます。特に、石畳や荒れた路面を走る際、その効果は顕著です。アルミやカーボンに乗った後にクロモリに戻ると、まるで絨毯の上を走っているかのような滑らかさを感じることもあります。

また、クロモリは細く美しいパイプ形状も特徴です。溶接されたラグや、フレームを彩る美しい塗装は、工業製品というよりも工芸品のような趣があります。錆に弱いというデメリットもありますが、丁寧に手入れをすれば長く付き合える、まさに一生モノの相棒です。何十年も前のフレームが、今も現役で走っている姿を見かけることも珍しくありません。僕の愛車Evasionのフレームもクロモリです。デザインの仕事をしている僕にとって、その美しいシルエットは欠かせない要素。何より、ライドの距離が長くなっても、不思議と疲れが残らない。この「見えない優しさ」に、僕はすっかり魅了されています。

アルミフレーム

アルミの最大の個性は、その軽さと硬さです。ペダリングの力をダイレクトに推進力に変えてくれるので、加速感が気持ちよく、キビキビとした走りが楽しめます。特に、レースやヒルクライムなど、加速性能や剛性を重視するシーンでは、その特性が活かされます。比較的安価に製造できるため、多くのエントリーモデルに採用されており、ロードバイクの世界への扉を開いてくれる素材と言えるでしょう。

しかし、硬さゆえに路面からの振動が体に伝わりやすく、長距離ライドでは疲労を感じやすいという側面もあります。以前、友人のアルミロードに乗って週末ライドに出かけたことがあるのですが、漕ぎ出しの軽さには驚かされました。でも、100kmを超えたあたりから、路面の凹凸からくる細かな振動が手に伝わってきて、手が少し痺れてくる感覚がありました。ああ、これが「しなやかさ」の対極にある乗り味なんだな、と体感しました。この「硬さ」は、路面の情報をダイレクトに伝えてくれるというメリットにもなりえますが、僕のようにロングライドを快適に楽しみたい人間にとっては、少しばかり辛い要素でもあります。

カーボンフレーム

軽さと剛性を両立した、現代のレースシーンを席巻する素材がカーボンです。カーボン繊維を積層して成形することで、必要な部分の剛性を高め、振動吸収性を高めることも可能。フレームデザイナーの意図通りに性能をコントロールできる、まさに最先端の技術が詰まった素材です。その軽さは、バイクを担いで階段を上る時や、輪行する時にも大きなメリットになります。

しかし、高価であり、衝撃に弱いというデメリットもあります。また、乗り味が画一的になりがち、という声も耳にします。ショップで試乗したことはありますが、僕にはまだ少し敷居が高い存在です。確かに軽いし速い。でも、僕が自転車に求めている「所有する喜び」や「長く付き合っていく相棒感」という点では、まだピンとこない部分があります。いつか、自分で組んでみたいという憧れはありますが、今はまだ、このクロモリの相棒との時間を大切にしたいと思っています。カーボンは「速さ」という目標を追求するための、最高の道具なのかもしれません。

クロモリフレームは「旅」の相棒だ

僕がクロモリフレームを愛する最大の理由は、その「見えない優しさ」が、僕の自転車旅を支えてくれるからです。荒れたアスファルト、ちょっとした砂利道、そして時折、未舗装の道に迷い込むことも。そんな時、クロモリの持つ「しなやかさ」が真価を発揮します。路面からの衝撃を吸収し、ライダーを優しく包み込んでくれる。まるで、フレームが僕の体の動きに合わせて生きているかのような感覚さえ覚えます。

これは、スペック表の数字だけでは決して語ることのできない、クロモリという素材が持つ「哲学」なのかもしれませんせん。

さらに、クロモリフレームは修理がしやすいというメリットもあります。万が一、旅先でフレームにトラブルが起きても、溶接できる職人さんがいれば修理が可能です。これは、旅を愛するサイクリストにとって、非常に心強い要素です。一度手に入れたら、一生モノの相棒として、共に歳を重ねていける。そんな信頼感が、クロモリフレームにはあります。

「アップグレードした時」ではなく「ダウングレードした時」に気づくこの見えない優しさは、僕にとって、自転車を長く楽しむための最も大切な要素です。これからも、この相棒と共に、大阪の街を、そしてまだ見ぬ道を走り続けていきたいと思います。

まとめ:クロモリは僕たちの「好き」を形にした哲学

クロモリフレームは、絶対的な軽さや剛性だけを追求する現代のトレンドとは一線を画します。その「しなやかさ」は、数字やスペックでは測れない、ライダーの心と体を満たしてくれる「見えない優しさ」です。それは、まるで新幹線のグリーン車に乗っているような快適さ。当たり前すぎて気づかないけれど、一度手放すと、そのありがたみを痛感する。

僕たち自転車乗りが、クロモリという素材を愛し続けるのは、単なるノスタルジーだけではありません。そこには、速さだけではない、旅の快適さや、所有する喜び、そして何よりも「長く付き合っていきたい」と思わせてくれる、自転車本来の魅力が詰まっているからです。

これからも、僕はこのクロモリの相棒と共に、新しい道を、新しい景色を求めて走り続けます。そして、その旅の傍には、いつもこの見えない優しさが寄り添ってくれるはずです。

それでは、また次の記事でお会いしましょう!ヒロヤスでした!