すべての自転車好きに捧ぐ。MTBの原点「クランカー」という最高にクールなカルチャー

こんにちは、ヒロヤスです。大阪の街を今日も自転車で駆け抜けているアラフォー、デザイナーの僕です。

僕のブログをいつも読んでくださっている皆さん、本当にありがとうございます。さて、今回は、現代の自転車カルチャーに多大な影響を与えながらも、そのルーツを知る人が少ない、ある伝説的なスタイルについて深く語り尽くしたいと思います。

その名は、クランカースタイル。

その語源はがたがた言うクランクの音、という説や、「Clunker(ぼろぼろの車)」という言葉が由来とされています。

ガタガタとクランクを鳴らしながら坂道を下っていく、粗野で、でもとびきり楽しそうなそのスタイルは、単なるファッションではありません。そこには、現代の自転車、特にマウンテンバイクのすべてに通じる、**「既存の常識を打ち破り、自分たちの遊びを自分たちで作る」**という、熱い魂が込められています。

今回は、このカルチャーが生まれた背景から、それを牽引した人物たち、そして現代の自転車にどう影響しているのかまで、他のどの記事よりも深く、その本質に迫っていきます。

クランカースタイルの歴史:1970年代、カリフォルニアの山から

クランカースタイルの物語は、1970年代中頃、アメリカのカリフォルニア州マリン郡にある「タムルパイス山」で始まりました。当時、自転車といえば、ロードバイクか、あるいは日常の足としてのクルーザーバイクしかありませんでした。

しかし、この地の若者たちは、舗装路だけでは飽き足らず、友人たちと山を下って遊ぶことを思いつきます。彼らが目をつけたのが、頑丈で耐久性の高い古い新聞配達用の自転車や、シュウィン社のビーチクルーザーでした。

彼らは、遊びのためにこれらのバイクを徹底的に改造します。

- 重いコースターブレーキ(ペダルを逆回転させるブレーキ)は、より強力なドラムブレーキに換装。

- 細いタイヤは、耐パンク性能に優れた太いブロックタイヤへ。

- 乗りやすさを追求し、幅広のハンドルバーを取り付け。

このようにして生まれた、ガタガタと大きな音(クランク)を立てながら坂を下っていくバイクたちは、いつしか**「クランカー」**と呼ばれるようになりました。

シーンを語る上で欠かせない人々

このクランカースタイルを、単なる遊びから一つのカルチャー、そして現代のマウンテンバイクへと昇華させた立役者たちがいます。

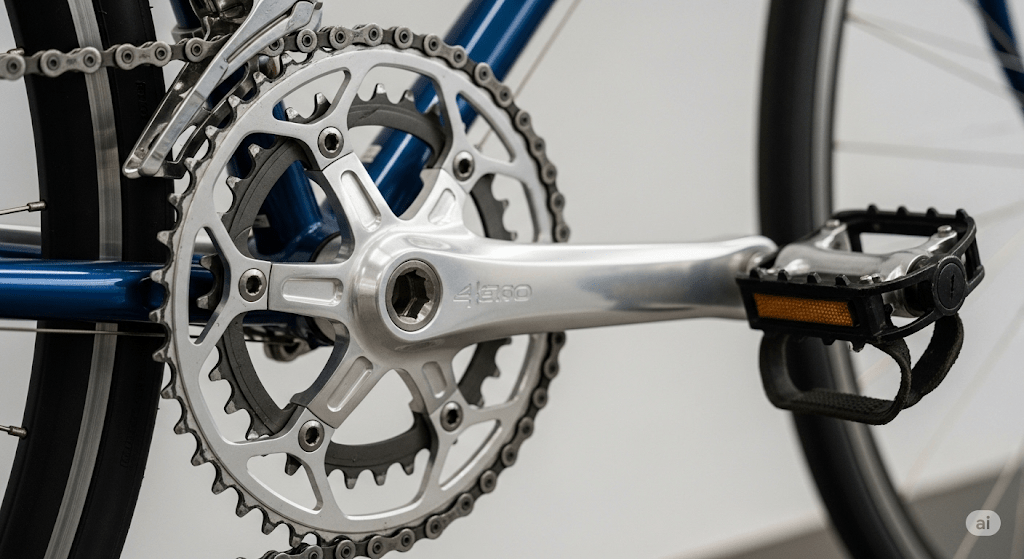

- ゲイリー・フィッシャー(Gary Fisher): マウンテンバイクのゴッドファーザーの一人。彼は遊びの魅力を伝え、多段変速ギアを搭載するなど、クランカーを進化させました。

- ジョー・ブリーズ(Joe Breeze): 天才的なフレームビルダー。彼は「クランカーを改造するのではなく、最初から山を走るために設計された自転車」を作ることを思い立ち、最初の本格的なマウンテンバイク「Breeze #1」を制作しました。

- チャーリー・ケリー(Charlie Kelly): この遊びを「レパック・レース」という正式な競技へと発展させた人物。彼は自らの手で広報活動を行い、クランカースタイルの魅力を世界中に広めていきました。

彼らの情熱と遊び心、そして「ないなら作ればいい」というDIY精神が、クランカースタイルを単なる一過性のブームではなく、後世に続く偉大なムーブメントへと押し上げたのです。

現代への影響:ファットバイク、グラベル、そしてクロモリ哲学へ

クランカースタイルは、単に「マウンテンバイクの原型」というだけにとどまりません。そのDNAは、現代の様々な自転車カルチャーに深く根付いています。

1. マウンテンバイク、そしてファットバイクの誕生

クランカースタイルが最も直接的に影響を与えたのは、もちろんマウンテンバイク(MTB)です。不整地を走るための太いタイヤ、頑丈なフレーム、そしてワイドなハンドルバー。これらMTBの基本的な要素は、すべてクランカースタイルから受け継がれています。さらに、その極端な派生形であるファットバイクも、まさにクランカーが持つ「どんな場所でも走破する」という哲学を現代に蘇らせたものです。

2. グラベルバイク、バイクパッキングのルーツ

「舗装路だけではない道を走る」というクランカースタイルの精神は、現代のグラベルバイクやバイクパッキングにも色濃く受け継がれています。クランカーは、特定のフィールドに限定されず、自由に道を選んで走ることを可能にしました。この「自由な旅」のスタイルは、そのまま現代のアドベンチャーバイクの哲学となっています。

3. SurlyやCrust Bikesの哲学に流れるクランカーの血

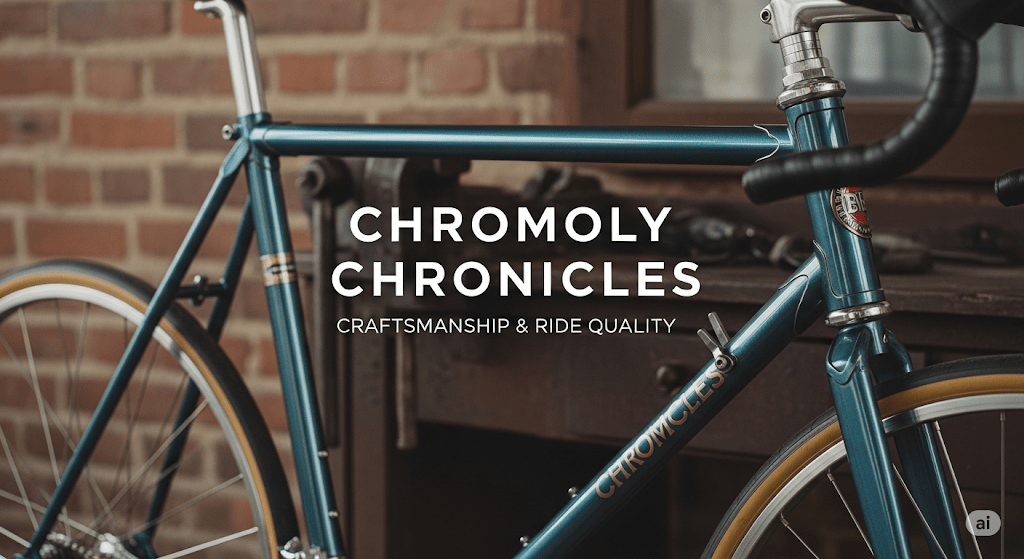

SurlyやCrust Bikesといった、クロモリフレームにこだわるブランドの多くは、クランカースタイルの思想に深く影響を受けています。彼らが作るバイクは、軽量さや最新の技術を追い求めるのではなく、ひたすら頑丈で、多用途で、そして「遊び心」に満ちています。これは、クランカーが持っていた**「実用的でタフな道具」**という本質そのものです。

現在も買える、クランカースタイルの魂を宿す自転車

クランカーそのものを手に入れるのは難しいですが、その魂を現代に受け継ぐ、素晴らしい自転車はたくさんあります。

1. Surly Lowside(サーリー・ローサイド)

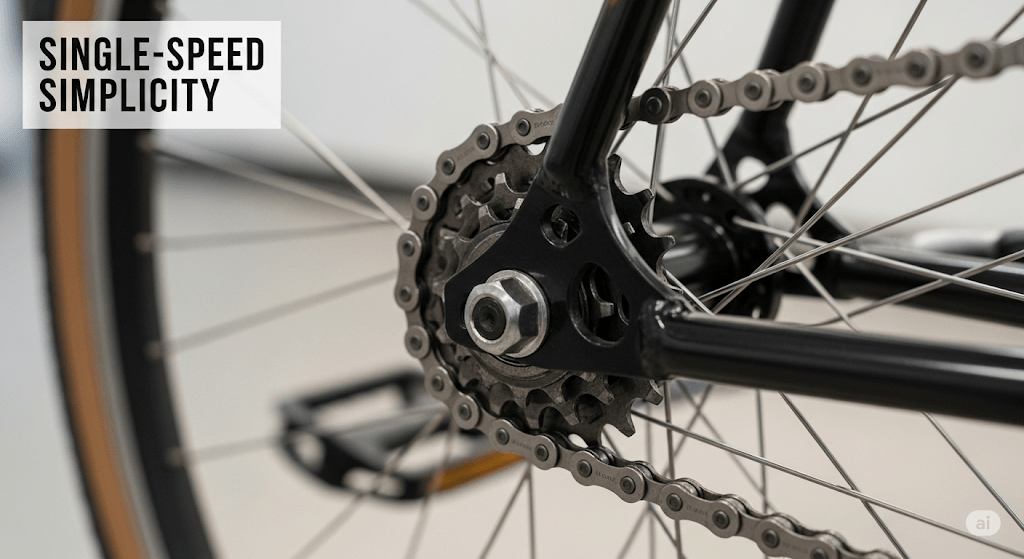

まさに現代のクランカーと呼ぶにふさわしいモデルです。シンプルなシングルスピードで、太いタイヤとワイドなハンドルバーを標準装備。街乗りから里山ライドまで、クランカーのように自由に、そしてタフに楽しめます。余計なものを削ぎ落としたシンプルなデザインは、DIY精神の象徴とも言えます。

2. FUJI Altar(フジ・アルター)

日本発祥のブランドであるFUJIが、クランカースタイルの魂を現代に蘇らせたのが、このAltarです。そのデザインは、1980年代のMTB黎明期へのオマージュ。クランカーがそうであったように、太いタイヤとワイドなハンドルバーを組み合わせ、頑丈なクロモリフレームにディスクブレーキを装備しています。

Altarは、**「自分で一から改造する」というクランカーのDIY精神を、「完成された状態で、すぐに遊びに繰り出せる」**という現代的な形で体現しています。クラシックなスタイルでありながら、街中から里山まで、あらゆる場所で安心して楽しめるタフなバイクです。

3. Kona Humuhumu(コナ・フムフム)

コナというブランドが、ビーチクルーザーとマウンテンバイクの融合として生み出した名車。まるでクランカーがそのまま現代にタイムスリップしてきたような、ユニークなルックスが魅力です。街中のちょっとした段差も気にせず、快適なライドを楽しめます。

※HUMUHUMUは調べ直したところ数年前に廃盤になっておりました。。。復活を待ちましょう!

3. Kona UNIT

MTBの黎明期から独自の道を歩んできたKONAが、その遊び心と信頼性の高いバイク作りのDNAを色濃く残して手がけているのが、このUNITです。

細身のクロモリフレームは、クランカースタイルが持つシンプルで素朴な美しさを完璧に再現しています。見た目だけでなく、クロモリ特有のしなやかな乗り味も大きな魅力です。

潔いシングルスピードのUNITは、ギアのことは一切考えず、ただひたすらにペダルを漕ぐ楽しさを再認識させてくれます。もしギアが欲しいなら、多段化されたUNIT Xという選択肢も用意されているのが嬉しいポイントです。

まとめ:クランカースタイルが教えてくれること

いかがでしたでしょうか?

クランカースタイルは、単なる歴史の一コマや、一部のサイクリストが愛するレトロなカルチャーではありません。それは、自転車が競技用機材ではなく、**「僕たちが自由に、そして楽しく遊ぶための道具である」**ことを、私たちに改めて思い出させてくれる、普遍的な哲学です。

今、世の中には様々なタイプの自転車があります。速さを追求するロードバイク、最先端のサスペンションを備えたMTB…。しかし、自転車に乗る本当の喜びは、そうしたスペックの先にあるのではないでしょうか。

クランカースタイルは、僕たちに語りかけます。**「自転車に乗るのに、特別な理由はいらない。ただ、風を感じ、道を自由に選び、心ゆくまで遊べばいいんだ」**と。

もしあなたが、日々のライドに少し飽きてしまったなら、ぜひクランカースタイルの精神を思い出してみてください。それはきっと、あなたの自転車ライフを、より豊かで、心躍るものに変えてくれるはずです。

それでは、また次の記事で会いましょう!ヒロヤスでした!