Surly Cross-Check 不朽の伝説!いかにして「何でもできる」名車は誕生し、日本を席巻したのか?

どうも、ヒロヤスです!大阪でデザイナーをしながら、毎日自転車通勤を楽しんでる37歳です。生粋のクロモリフレーム好きで、職場までの10kmの道のりも自転車でブッ飛ばしてます。街中で見かける自転車のパーツとかフレームとか、ついついチェックしちゃうのが僕の悪い癖(笑)。

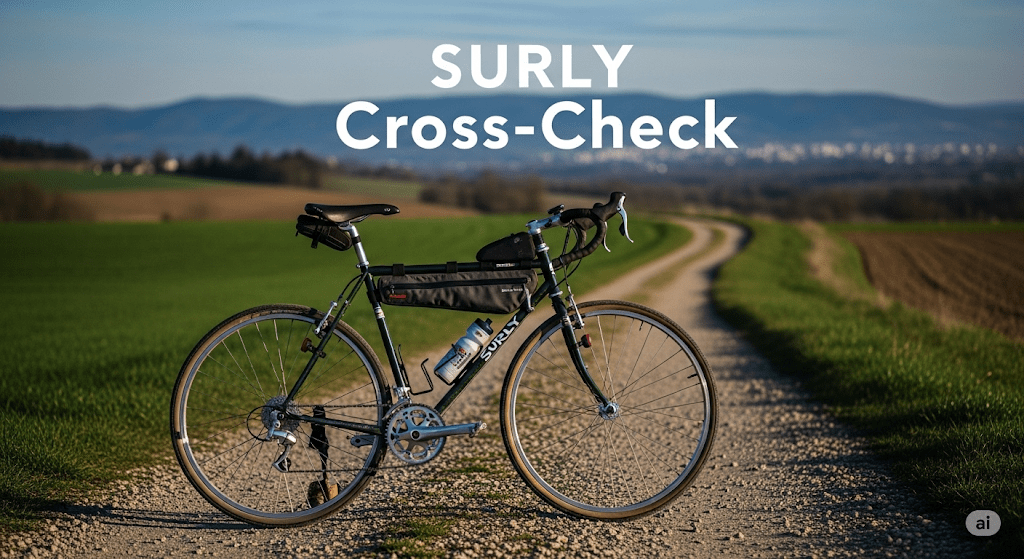

これまで、Surly Straggler、Midnight Special、そしてCrust Bikes Romanceurと、僕が愛してやまないクロモリバイクたちについて記事をアップしてきました。でも、やっぱりね、Surlyを語る上で避けては通れない、いや、語らずにはいられない一台があるんです。それが、今回主役の**Surly Cross-Check(サーリー・クロスチェック)**です!

今回は、惜しまれながらも廃盤となってしまったこの伝説的な名車が、いかにして誕生し、なぜこれほど多くの自転車乗りに愛される存在になったのか。その完成と発売に至るまでのストーリー、そしてSurlyというブランドの変遷も踏まえながら、日本の自転車シーンでメジャーになっていくまでの過程を、僕なりの視点で振り返ってみたいと思います!

クロスチェックが惜しまれつつも廃盤となった今、そのあとを継ぐフレームはなにか、という視点で書いた記事がこちらです。合わせて読んでみてくださいね!

Surlyというブランドの哲学:シンプル、頑丈、そして自由

クロスチェックのストーリーを語る前に、まずはSurlyというブランドについて少し触れておきましょう。Surlyは、アメリカのミネソタ州を拠点とする自転車ブランドです。彼らが掲げる哲学は、一言で言えば**「シンプルで頑丈、そして自由」**。

最新のテクノロジーや軽さを追求するのではなく、昔ながらのクロモリ(スチール)フレームにこだわり、壊れにくく、メンテナンスが容易で、そして何よりも「乗り手が自由に楽しめる」自転車を作り続けています。彼らの自転車は、派手さはないけれど、一度乗るとその実用性と奥深さに魅了されてしまう、そんな魅力があります。

僕がSurlyの自転車に惹かれる理由もそこなんです。余計なものがなくて、でもしっかり「道具」として信頼できる。そして、自分好みにいくらでもいじれる自由度がある。まるでプラモデルを組み立てるかのような、そんな楽しさがあるんですよね。

Cross-Check誕生前夜:Surly初期の試行錯誤

Surlyが創業したのは1998年。最初は完成車ではなく、フレームやフォークといったパーツからスタートしました。彼らの初期のモデルは、まさに「ニッチな需要」に応えるものが多かったように思います。例えば、シングルスピードMTB用のフレームだったり、非常にタフなコミューターバイク用フレームだったり。

当時の自転車業界は、アルミやカーボンといった軽量素材が主流になりつつあり、スチールフレームは「古い」「重い」といったイメージを持たれがちでした。しかし、Surlyはそんな時代の流れに逆行するかのように、頑なにスチールフレームにこだわり続けました。

彼らは、自転車を「使い捨てのファッションアイテム」ではなく、「長く付き合える道具」として捉えていました。だからこそ、頑丈で修理しやすく、様々な用途に転用できるスチールフレームを選んだのだと思います。この頑固なまでのこだわりが、後のクロスチェックの成功へと繋がっていく基盤となりました。

いかにしてCross-Checkは生まれたのか?「万能性」というアイデア

そして、2000年代初頭、満を持してCross-Checkが誕生します。この自転車がなぜ「伝説」となったのか。それは、Surlyが目指した**「万能性」**というアイデアが、見事に形になったからに他なりません。

当時の自転車市場には、ロードバイク、MTB、クロスバイク、シクロクロスバイクなど、用途別に細分化されたモデルが溢れていました。そんな中で、Surlyは「一つのフレームで、これらのほとんどの用途をカバーできる自転車」という、当時としては非常に斬新なコンセプトを打ち出します。

究極の「シクロクロスベースの万能車」

クロスチェックは、元々シクロクロスレースでの使用を想定して設計されました。シクロクロスバイクは、ロードバイクのような軽快さと、MTBのような走破性を併せ持つ特性があります。しかし、Surlyは単なるシクロクロスバイクとしてではなく、そのポテンシャルを最大限に引き出し、「シクロクロスベースの万能車」として位置づけました。

- 豊富なクリアランス: 太いタイヤや泥除けを装着できる十分なタイヤクリアランス。

- ダボ穴の多さ: キャリアやボトルケージ、フェンダーなどを取り付けるための豊富なダボ穴。

- ドロップエンド: シングルスピードから多段ギアまで、幅広い駆動系に対応できる汎用性の高いドロップエンド。

- カンチブレーキ台座: シクロクロスで主流だったカンチブレーキに対応。

これらの要素が、クロスチェックを単なるレース機材ではなく、**「通勤」「ツーリング」「グラベルライド」「買い物」「ポタリング」**など、文字通りあらゆる用途に対応できる「何でも屋」にしたのです。

「シンプルであること」がもたらす自由

そして、Surlyが追求した「シンプルさ」も、クロスチェックの万能性を高める要因となりました。余計なギミックや専用パーツは最小限に抑えられ、一般的な自転車部品でほとんどの修理やカスタマイズが可能です。これにより、乗り手は自転車を「いじる」楽しさを存分に味わうことができました。

僕も自分で自転車をいじるのが好きだから分かるんですけど、専用工具が必要だったり、特殊なパーツじゃないと組めない自転車って、ちょっと敷居が高いんですよね。でも、クロスチェックは本当に「自転車いじりの教科書」みたいな存在でした。これ一台あれば、色々なパーツを試せるし、自分のスキルも磨ける。

Surlyの変遷とCross-Checkの立ち位置

クロスチェックの誕生以降、Surlyは様々な個性的なモデルをリリースしていきます。

- Pugsley(パグスレー): 自転車業界に「ファットバイク」というジャンルを確立した立役者。

- Long Haul Trucker(ロングホールトラッカー): 究極の長距離ツーリングバイクとして、世界中のサイクリストに愛される。

- Krampus(クランパス): 29erプラスという新しいタイヤサイズを提案し、MTBの新たな可能性を開いた。

これらのモデルが、それぞれのニッチな市場で確固たる地位を築いていく中で、クロスチェックは**「Surlyの顔」**として、常にラインナップの中心に存在し続けました。それは、Surlyが追求する「シンプルで頑丈、そして自由」という哲学を最も純粋な形で体現していたからに他なりません。

新しいモデルがディスクブレーキを採用していく中でも、クロスチェックは頑なにカンチブレーキ/Vブレーキを維持し続けました。これも、クロスチェックが持つ「シンプルさ」と「クラシックな魅力」を失わないための、Surlyのこだわりだったのかもしれません。

日本におけるSurly Cross-Checkの販売経路とメジャーになるまでの過程

さて、ここからは僕が一番興味のある、日本でのクロスチェックの普及の裏側を覗いてみましょう。

日本への上陸と初期の販売経路

Surlyが日本に上陸したのは、2000年代前半のことだったと記憶しています。当初は、一部のコアな自転車ショップや、MTB系、またはシングルスピード系の専門店で取り扱いが始まったように思います。まだインターネット通販もそこまで一般的ではなかったので、実際に自転車に詳しい店員さんがいるお店で、その魅力が語り継がれていったのが大きいでしょう。

僕も大阪の自転車屋さんでSurlyのフレームが置いてあるのを見た時に、「なんか、これまでの自転車とは違うな」って直感的に感じたんですよね。地味なんだけど、妙にオーラがあるというか。

口コミと雑誌での紹介:じわじわと人気が広がる

メジャーになるまでの過程は、まさに**「口コミ」と「専門誌での紹介」**が大きな役割を果たしました。

- 自転車好きからの支持: まずは、既存の自転車に物足りなさを感じていた、こだわり派の自転車好きが飛びつきました。「クロモリフレームでこんなに自由にいじれる自転車があるのか!」と、その魅力に気づいた人々が、友人やSNSを通じて情報を発信し始めました。

- 自転車専門誌での露出: 『ランドネ』のようなツーリング系の雑誌や、『自転車人』のようなライフスタイル系の雑誌で、Surlyの自転車、特にクロスチェックが「自由な自転車旅」や「通勤にも使える万能バイク」として紹介され始めました。有名人や自転車ジャーナリストが愛用している姿が紹介されたことも、人気に火をつけました。

- 自転車イベントでの存在感: 各地の自転車イベントやハンドメイドバイシクル展などで、Surlyの自転車に乗った人たちが集まるようになり、そのユニークな存在感が注目されるようになりました。

「かっこいい」とか「速い」といった表面的な魅力ではなく、「長く使える」「自分らしい一台にできる」「旅に出られる」といった、より本質的な価値が評価された結果、じわじわと人気が広がっていったのです。

「Surlyオーナー」という特別な響き

そして、いつしか**「Surlyオーナー」**という言葉が、自転車好きの間で特別な響きを持つようになりました。それは、単に自転車を持っているだけでなく、「自転車を深く理解し、自分なりのスタイルで楽しんでいる」という、ある種のステータスのようなものだったと思います。

僕もね、街中でSurlyに乗ってる人を見ると、ついついフレームの傷とか、パーツのチョイスとか見ちゃうんですよ。「お、この人もSurlyの良さを分かってるな!」って、勝手に仲間意識が芽生えちゃったりして(笑)。

ディスクブレーキ化の波とCross-Checkの生産終了

しかし、時代の波は容赦なく押し寄せます。2010年代に入ると、シクロクロスやグラベルロードの分野でディスクブレーキが急速に普及し始めました。制動力の高さ、悪天候での安定した性能、そして太いタイヤの装着を容易にするなど、ディスクブレーキのメリットは計り知れませんでした。

Surlyもこの流れに乗り、StragglerやMidnight Specialといったディスクブレーキ対応モデルを次々とリリースしていきます。そして、2020年代に入り、惜しまれつつもCross-Checkは生産終了となります。これは、ディスクブレーキの普及という時代の流れには逆らえなかった部分と、Stragglerという後継モデルがしっかりとその役割を引き継いでいたから、という側面があるでしょう。

僕としては、あのVブレーキ(リムブレーキ)のシンプルなルックスも好きだっただけに、生産終了は寂しかったですね。でも、クロスチェックが築き上げた「万能性」と「自由」の精神は、確実にSurlyの新しいモデルたちに受け継がれていると感じています。

終わりのない自転車の旅:Cross-Checkが教えてくれたこと

今回のクロスチェックの歴史を振り返る旅、僕自身もめちゃくちゃ楽しかったです。デザイナーという仕事柄、プロダクトの誕生ストーリーや、それが市場に受け入れられていく過程には、いつもワクワクさせられます。自転車もまた、単なる工業製品ではなく、文化やライフスタイルを形作る存在だと改めて感じました。

Surly Cross-Checkは、その生産が終了した今でも、僕たち自転車好きの心の中に、確かな存在感を放ち続けています。それは、単なる一台の自転車という枠を超え、「自転車はもっと自由でいいんだ」というSurlyからのメッセージ、そして「自分だけのオリジナルな一台を作り上げる楽しさ」を多くの人に伝えてくれた、まさに生きた伝説だからでしょう。

僕自身、クロスチェックを所有したことはありませんが、友人のバイクを見たり、その話を聞いたりする中で、この自転車が持つ無限の可能性と、オーナーの個性を引き出す魅力に常に惹かれていました。通勤で毎日自転車に乗る僕にとって、自転車はただの移動手段ではありません。それは、日々のストレスを忘れさせてくれる相棒であり、新しい発見をくれるツールであり、そして何よりも、自分を表現するキャンバスなんです。

クロスチェックが僕たちに教えてくれたのは、自転車の形や性能は時代とともに変わっても、**「自転車で旅をする喜び」や「カスタマイズで自分らしさを追求する楽しみ」**は決して色褪せないということ。そのDNAは、Surlyの新しいモデルたち、例えばStragglerやMidnight Specialにも脈々と受け継がれています。

これからも僕の自転車ライフは、きっと続いていきます。僕が愛するクロモリフレームの自転車と共に、大阪の街を駆け巡り、時にはカメラ片手に遠くの景色を求めてペダルを回す。そんな日々の中で、Surlyの自転車たちが教えてくれた「自由」と「楽しさ」を、これからもずっと大切にしていきたいですね。

また、この記事ではストーリーや生まれてきた背景を主にご紹介しましたが、こちらの記事ではクロスチェックについて、スペックやカスタムをどうするか、などについて触れている記事もありますので、合わせて読んでみてください。

それではまた、次の記事でお会いしましょう!ヒロヤスでした!

こんな記事も読まれています。