ARAYAマディフォックスの魅力に迫る。クロモリフレームの黄金時代と、その血統を受け継ぐ現代のモデルたち

こんにちは、ヒロヤスです。大阪の街を今日も自転車で駆け抜けているアラフォー、デザイナーの僕です。

僕のブログをいつも読んでくださっている皆さん、本当にありがとうございます。さて、今回は、日本の自転車史において、一つの大きな指標とも言える存在、ARAYAの「マディフォックス」について、少し掘り下げてお伝えしたいと思います。

僕が自転車に乗り始めた頃、特にMTBの世界に足を踏み入れた時、マディフォックスはすでに伝説的な存在でした。街の自転車屋さんや古い自転車雑誌で目にするその姿は、ただの古いMTBというだけでなく、何か特別なオーラを放っていたんです。デザイナーという仕事柄、モノの背景にあるストーリーや哲学に惹かれることが多いのですが、このマディフォックスほど、僕の心を掴んで離さない存在はそう多くありません。

今回は、そんなマディフォックスがなぜこれほどまでに僕たちを魅了するのか。その秘密を探るべく、クロモリフレームで作られていた黄金時代から、そのDNAがどのように現代のモデルに受け継がれているのかを、僕なりの視点で紐解いていきたいと思います。

すべてはリム作りから始まった。ARAYAというブランドの原点

マディフォックスの話をする前に、まずはARAYA(新家工業)という会社の歴史に触れないわけにはいきません。

ARAYAの創業は、なんと1903年(明治36年)。石川県の山中町で、木製の自転車用リムの製造から始まったそうです。今でこそカーボンやアルミが主流ですが、当時はまだ木製。そこから日本の自転車の歴史が始まったと考えると、感慨深いものがあります。

その後、金属製リムの製造に成功し、1919年には株式会社として新たなスタートを切ります。戦後の1946年には「ツバメ自転車」というブランドを立ち上げ、高品質な自転車を世に送り出しました。ARAYAは単なる自転車メーカーではなく、日本の自転車産業そのものを黎明期から支えてきた、まさにパイオニア的な存在なんです。

そんなARAYAが、MTBという新しいカルチャーを日本に根付かせるために生み出したのが、1982年に登場したマディフォックスでした。日本初のマスプロ(量産型)MTBとして、それは日本の自転車シーンにおける革命的な出来事だったと言えるでしょう。

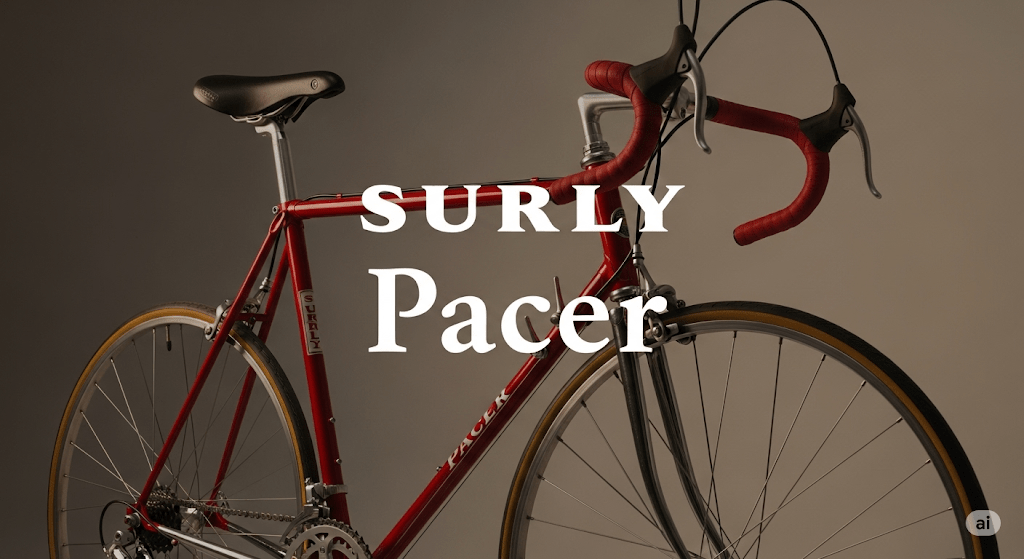

クロモリフレームの輝き。マディフォックスの黄金時代

さて、本題です。「マディフォックスといえばクロモリ」というイメージを持つ方は、僕を含め少なくないはずです。では、一体いつ頃までクロモリフレームが採用されていたのでしょうか。

明確な年式で区切るのは難しい部分もありますが、多くのヴィンテージバイクファンや資料をたどると、1980年代後半から1990年代中頃までが、マディフォックスのクロモリフレーム黄金時代と言えるでしょう。

この時代のモデルは、TANGE製の高品質なクロモリパイプを使い、丁寧な溶接で作られていました。細身で美しいホリゾンタルフレームのシルエットは、今見ても惚れ惚れします。当時のMTBシーンを席巻し、多くのサイクリストの憧れの的でした。僕たちが今「オールドMTB」と呼んで心惹かれる、あの独特の雰囲気を持つモデルの多くが、この時代に生まれています。

90年代後半になると、自転車業界のトレンドはアルミフレームへと移行していきます。マディフォックスもその流れに乗り、アルミフレームのモデルを多数ラインナップするようになりました。もちろん、それらのモデルも素晴らしい自転車ですが、クロモリフレームが持つ特有のしなやかな乗り心地と、金属としての美しさを愛する人々にとって、この80年代後半から90年代中頃までのモデルは、特別な存在として語り継がれているのです。

「スパイス」とは何だったのか?多様な派生モデルの世界

マディフォックスの歴史を調べていくと、「マディフォックス スパイス」といった名前を目にすることがあります。これは一体何なのでしょうか。

当時のカタログを見ると、マディフォックスには非常に多くのバリエーションが存在しました。コンポーネントのグレードやフレームの素材、カラーリングによって細かくモデルが分かれていたのです。「スパイス」も、そうした中で生まれた派生モデルの一つです。実は、僕が今も大切に乗っているマディフォックスも、この「スパイス」なんです。 特定のモデルを指すというよりは、当時のラインナップの中での一つのグレードやシリーズ名と捉えるのが良いかもしれません。

このように、ユーザーの多様なニーズに応えるために、様々なモデルが展開されていたことからも、当時のマディフォックスの人気ぶりがうかがえます。

さらに面白いのは、2000年代に入ってから「舞」や「踊」といった名前のトライアル競技用フレームとしてマディフォックスの名前が復活したことです。これは、マディフォックスというブランドが持つ「オフロードを遊び尽くす」という根源的なスピリットが、形を変えて受け継がれている証拠と言えるでしょう。

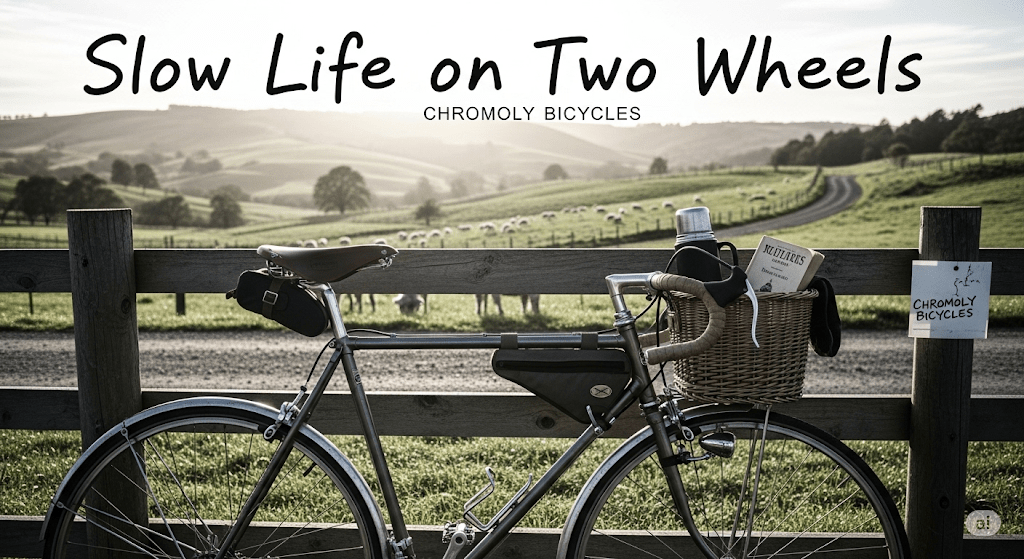

ARAYAを代表するプロダクト

クロモリの黄金時代を築いたマディフォックス。その精神は、形を変えて現代のARAYA製品にも脈々と受け継がれています。ここで、現在のラインナップから注目すべきモデルをいくつか紹介したいと思います。

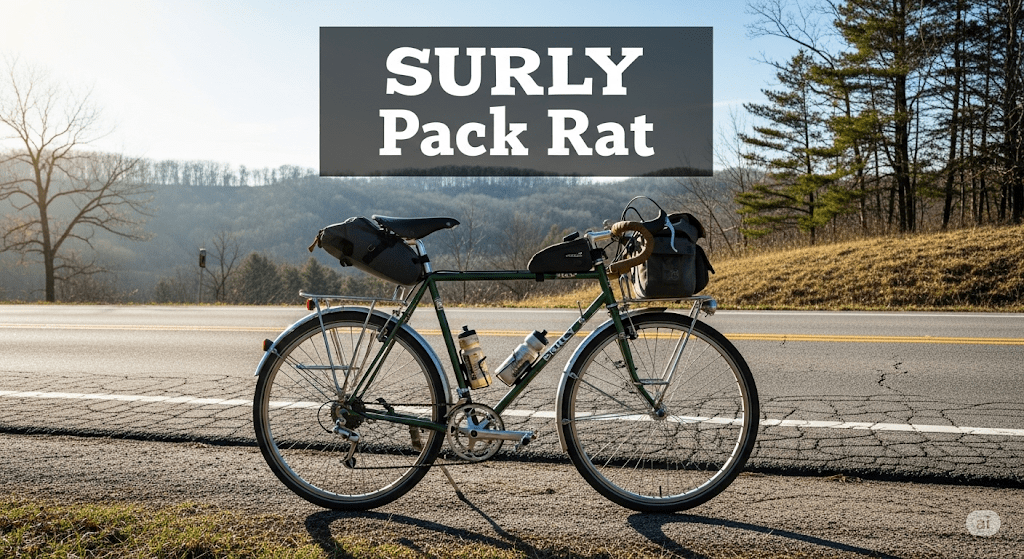

Muddy Fox CXC (CX Gravel)

往年のMTBの血統を受け継ぎ、現代の遊び方である「グラベル」に最適化されたモデルです。フレームはもちろんクロモリ製。太いタイヤを履きこなし、舗装路から砂利道まで、道を選ばずにどこまでも走っていける自由さが魅力です。マディフォックスの名前が、時代に合わせて進化し続けていることを象徴する一台と言えるでしょう。

ARAYA Tourist (TUR)

マディフォックスとは少し毛色が違いますが、ARAYAの自転車作りへの哲学を理解する上で欠かせないのが、この「ツーリスト」です。伝統的なラグドフレーム工法を用いた、クラシカルなツーリングバイク。自転車で旅をするという文化を、長年にわたって支え続けてきたARAYAの矜持が詰まっています。この一台を見れば、ARAYAがどれだけスチールという素材を深く理解し、その魅力を引き出すことに長けているかが分かります。

まとめ

今回は、ARAYAのマディフォックスという、日本の自転車史に燦然と輝く名車について掘り下げてみました。

1980年代後半から90年代中頃にかけて、高品質なクロモリフレームで一時代を築いた黄金期。そして、「スパイス」のような多様なモデル展開で多くのファンを魅了し、一度は時代の波とともに変化しながらも、その魂は現代のグラベルバイクやツーリングバイクの中に確かに生き続けています。

マディフォックスの歴史は、単なる一つのモデルの変遷ではありません。それは、ARAYAというブランドが、いかに時代の変化を読み取り、ユーザーと向き合い、そして自転車作りの本質を見失わずに歩んできたかの物語そのものです。

古いマディフォックスを手に入れて、当時の息吹を感じながらレストアするのも一興。あるいは、最新の技術で進化した現代のマディフォックスで、新たな冒険に出るのもまた素晴らしい体験でしょう。どちらを選んだとしても、その背景にある豊かなストーリーが、あなたの自転車ライフをより深いものにしてくれるはずです。

皆さんのマディフォックスにまつわる思い出や、お気に入りのモデルなどがあれば、ぜひ下のコメント欄で教えてください。

それでは、また次の記事で会いましょう!ヒロヤスでした!