東京・西新宿「磨屋自転車店」の哲学。クロモリの魂を磨き、次世代へ繋ぐ場所。東京・西新宿「磨屋自転車店」の哲学

こんにちは、ヒロヤスです。大阪の街を今日も自転車で駆け抜けているアラフォー、デザイナーの僕です。 僕のブログをいつも読んでくださっている皆さん、本当にありがとうございます。

さて、今回は、僕自身が普段から追求している「モノの背景にあるストーリー」や「デザインと機能の調和」といったテーマに深く響く、とてもユニークな自転車店についてのお伝えしたいと思います。そのお店とは、東京・西新宿にある**「磨屋自転車店」**さんです。

僕たちクロモリ愛好家にとって、フレームは単なる金属の塊ではありません。それは時間とともに熟成し、持ち主の歴史を刻んでいく、まさに「魂」が宿る存在です。だからこそ、古い自転車を「使い古し」としてではなく、「物語を纏ったヴィンテージ」として扱うお店の存在は、本当に貴重だと感じています。

磨屋自転車店さんがただの中古自転車店ではない、一貫した哲学を持っていることは、そのユニークな成り立ちからも明らかです。今回は、その店のこだわりや、店主さんの背景、そして僕が考えるクロモリの魅力との接点について、じっくりと掘り下げていきたいと思います。特に、なぜこの店が「磨屋」という名を冠しているのか、その理由を知ると、きっと皆さんも訪れてみたくなるはずです。

デザイナーから自転車店主へ:店主・武捨さんのユニークな経歴と店の誕生秘話

磨屋自転車店さんの魅力を語る上で、まず触れておきたいのが、店主である武捨光晶さんの経歴です。実は武捨さんは、自転車店の店主になる前は洋服のデザイナーとして活躍されていた方なんです。

モノづくりに携わる人間として、一つの製品を生み出すことの苦悩や難しさを知っているからこそ、その経験が現在の店の哲学に深く根付いています。

武捨さんが中古自転車の世界に足を踏み入れたきっかけは、興味深いエピソードに詰まっています。洋服のデザインという、時に抽象的で結果が見えにくい仕事に疲れを感じていた頃、ふと中古の自転車を分解して磨いてみたそうです。その時、「作業した分だけ光って応えてくれた」という経験に深く感銘を受け、この「磨く」という行為、そして手をかけた分だけ結果が明確に出る自転車の魅力に没頭していったと言います。

2017年に洋服の店を畳み、それまでの経験を活かしながら自転車の世界に本格的に踏み出したというこの経緯は、僕たちデザイナーがしばしば抱く**「手の温もりや、確かな仕事の証を求めたい」**という根源的な欲求を満たす、見事な転身だと感じました。

「一生もの」の価値観を体現するクロモリへのこだわり

磨屋自転車店さんの核となる哲学は、**「誰かが愛用したものは、きっと今、誰かが欲しているもの」**という視点です。これは、単なるリサイクルではなく、文化的な価値を次世代へと繋ぐ試みだと僕は捉えています。

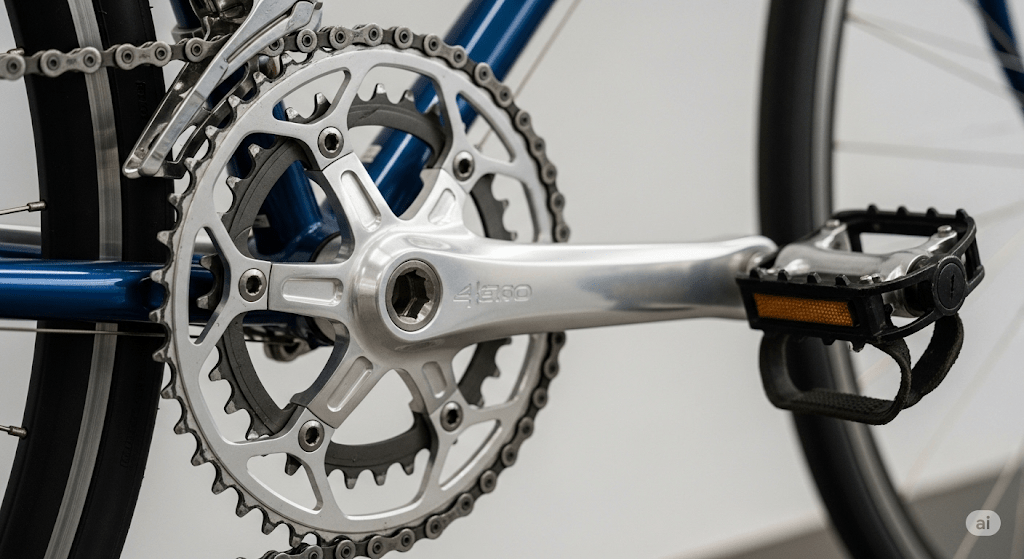

特に、同店が力を入れている**クロモリ(クロームモリブデン鋼)のフレームは、この哲学を体現するのに最もふさわしい素材でしょう。武捨さんもおっしゃっているように、クロモリは適切に管理し、愛情をかけていけば、孫の代まで受け継げる普遍的な価値を持っています。基本的なパーツ構成がシンプルであること、そして鉄という素材の耐久性と、使い込むほどに深まる風合いは、大量生産・大量消費の時代において、真の「一生もの」**の概念を教えてくれます。

店内は、まるでセンスの良いヴィンテージショップのようです。知識やスペックだけで選ぶのではなく、洋服を選ぶように、**「感性」**でモノを選ぶお客さんが集まってくるというのも納得です。武捨さんのデザイナーとしての感性が、自転車というプロダクトを、単なる乗り物から「ファッション」や「アート」に近い存在に高めているのです。自転車の持つ物語や、そのフレームが持つ個性、そして磨き込まれた美しさを重視する姿勢は、機能性だけでなく美しさも追求する僕自身のこだわりとも強く共鳴します。

磨屋自転車店を代表するプロダクトのジャンル

磨屋自転車店さんが取り扱うプロダクトは、その哲学に基づき、主に「磨き上げられたヴィンテージ」が中心となります。一般的な自転車店では出会えない、独自のラインナップが魅力です。

1. シンプルな機能美が光る「ピストバイク」

究極のシンプルさを追求したピストバイクは、固定ギアならではのダイレクトな乗り味と、洗練されたデザインが魅力です。フレームと車輪、最低限のパーツで構成されたクロモリのピストは、まさに武捨さんの感性が光るプロダクト。無駄を削ぎ落とした先に現れる機能美は、デザイナーの僕の目には一種のアートのように映ります。街を軽快に駆け抜けるための、スタイリッシュで潔い選択肢です。

2. 時代を超えた普遍の速さ「ヴィンテージロードバイク」

クロモリフレームが全盛期を迎えた1980~2000年代、特にイタリアや日本の老舗メーカーが生み出した名車たち。現代のカーボンフレームのような鋭利な速さではなく、しなやかで疲れにくい乗り心地を特徴としています。武捨さんの手によって美しく磨き直されたそれらのプロダクトは、まるで当時の輝きを取り戻したかのように、静かに佇んでいます。レースの歴史や物語を背負った往年のフレームは、眺めているだけで時の流れを感じさせてくれます。

3. 旅のロマンを纏った「ランドナー、スポルティーフ」

長距離のツーリングや旅のために設計されたランドナーやスポルティーフといったプロダクトも、同店の重要なラインナップです。キャリアダボや泥除けといった機能的なディテール、そして細身で美しいクロモリのパイプワークは、旅のロマンを掻き立てます。これらの自転車は、単に移動する道具ではなく、人生という旅の相棒としての存在感を強く放っており、バイクパッキングを好む僕としても非常に心惹かれるジャンルです。

磨屋自転車店の所在地とアクセス

磨屋自転車店さんは、僕の住む大阪からは少し離れた場所にありますが、東京を訪れる際には必ず立ち寄りたい、日本の自転車文化において重要な拠点の一つです。

お店は新宿区の西新宿エリアにあります。最寄りの駅は京王新線の初台駅ですが、正確には「西新宿」です。

- 住所: 東京都新宿区西新宿4丁目36-14

- アクセス: 京王新線 初台駅東口より徒歩約5分

営業時間は変動する可能性があるため、遠方から訪問される際は、事前に公式の情報(Instagramなど)で確認されることをお勧めします。不定休が多いのも、武捨さんの哲学を貫くお店ならではと言えるかもしれません。

まとめ:単なる道具ではない、「物語」を纏った自転車との出会いを求めて

磨屋自転車店さんが提供しているのは、単に「自転車」という道具ではありません。それは、**「時間」と「物語」**という、現代において最も貴重な付加価値を与えられた、特別なプロダクトです。

僕たちクロモリを愛する者にとって、鉄のフレームは一度人の手を離れても、磨き、組み直すことで、何度でも命を吹き込むことができる存在です。武捨さんは、洋服のデザイナーとして培った審美眼と、手を動かすことの喜びを自転車の世界で融合させ、単なるヴィンテージという枠を超えた、独自の文化を生み出しています。

「知識ではなく感性で選ぶ」という言葉は、まさにデザイナーとしてモノと向き合う姿勢そのものです。自分が心から美しいと感じ、その背景にあるストーリーに共感できる一台を選び抜くこと。磨屋自転車店さんは、そんなロマンに満ちた、運命の一台との出会いを演出してくれる場所なのだと、僕は確信しています。クロモリの持つ普遍的な魅力を再認識し、愛着を持って長く付き合っていける自転車を探している方には、ぜひ一度訪れてみてほしいお店です。

皆さんは、この磨屋自転車店さんのような「物語」を持つお店について、どう思われますか?また、ピスト、ロード、ランドナー/スポルティーフといった各ジャンルの中で、特に皆さんが魅力を感じるクロモリの一台について、ぜひコメントで教えてください!

それでは、また次の記事で会いましょう!ヒロヤスでした!