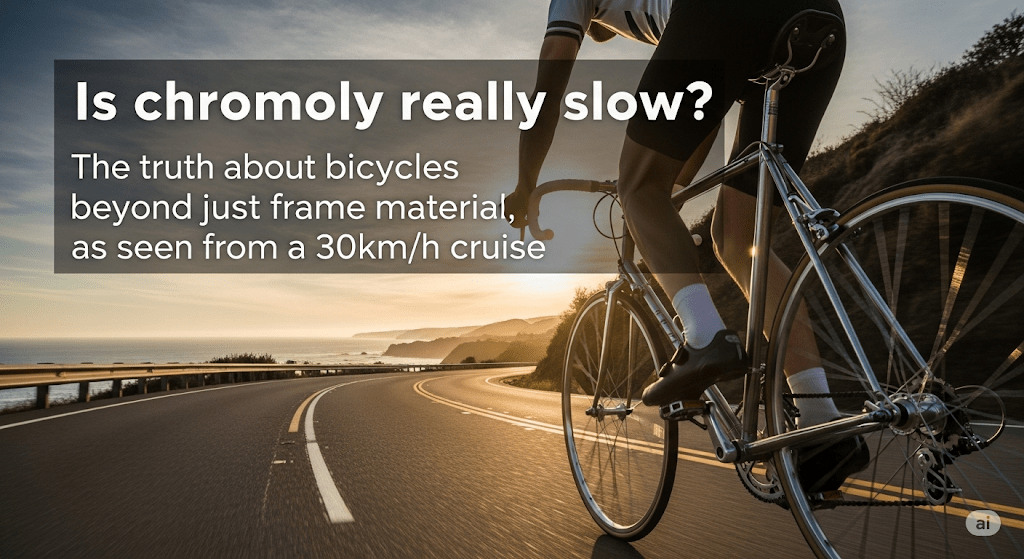

クロモリは本当に遅いのか?時速30km巡航から見える、フレーム素材だけじゃない自転車の真実

こんにちは、ヒロヤスです。大阪の街を今日も自転車で駆け抜けているアラフォー、デザイナーの僕です。

先日投稿した「自転車での30キロ巡航、軽い自転車は本当に必要? クロモリフレーム愛好家が徹底考察!」の記事に、たくさんのメッセージをいただきました。皆さん、本当にありがとうございます。僕の記事が、自転車との向き合い方を考えるきっかけになったのなら、こんなに嬉しいことはありません。

その中でも特に多く寄せられたのが、「クロモリでも本当に速く走れるんですか?」というご質問でした。僕の記事では、あえて「スローな自転車ライフ」という側面にフォーカスして書きましたが、今日は皆さんの疑問にお答えするべく、このテーマをさらに深く掘り下げてみたいと思います。

結論から言います。

クロモリフレームでも、時速30km巡航は十分に可能です。

そして、これは決して特別なことではありません。ロードバイクの世界では、時速30kmというスピードは一つの基準のように語られますが、クロモリという素材が、その基準に満たないわけでは決してありません。大切なのは、フレームの素材が持つ特性を理解し、それに合った「走り方」や「ギアの選択」をすること。そして、自転車という乗り物を構成する要素は、フレームだけではないということを知ることなのです。

1. なぜ「クロモリは遅い」という誤解が生まれるのか?その背景を探る

まず、この「クロモリは遅い」というイメージがどこから来るのか、その背景を深く掘り下げてみましょう。

現代のロードバイク市場は、軽量で高剛性なカーボンフレームが主流です。各メーカーは、コンマ1秒を削るための技術を競い、フレームの軽さや空力性能を最大限にアピールします。レースシーンでの活躍や、最先端の技術がメディアを通じて大々的に報じられることで、多くのサイクリストの心に「速さ=軽さ=カーボン」という図式が強く刷り込まれてしまうのは、ある意味自然なことです。

その一方で、クロモリフレームは、古き良き自転車の代名詞のように語られがちです。頑丈で、しなやかで、美しい。しかし、その反面、「重い」「昔の素材」「レースには向かない」といったイメージがつきまとい、「速さ」とは対極にあるものとして捉えられてしまう傾向があります。

しかし、これは大きな誤解です。クロモリフレームの自転車が「遅い」のではなく、多くの場合、クロモリフレームの自転車は「速く走るため」だけに作られていない、という方が正しい表現かもしれません。ツーリングやポタリング、街乗りといった、多様なシーンで快適に走ることを目的に設計されているものが多いため、結果的に「速さ」だけを追求したバイクとは違う走行感になるのです。

2. 時速30km巡航を可能にする3つの要素:フレーム素材はあくまで一部分に過ぎない

では、時速30kmというスピードを出すために、何が重要なのでしょうか?僕は大きく分けて以下の3つの要素が鍵を握ると考えています。フレームの素材はその一部に過ぎません。

2-1. 最高のエンジンは「乗り手の脚力と体力」

最も重要なのは、間違いなく「乗り手」です。どんなに優れたフレームに乗っていても、漕ぐ力がなければ速度は出ません。逆に、乗り手の脚力がしっかりしていれば、フレームの素材に関係なく、時速30kmという巡航速度を維持することは十分に可能です。

僕の周りのベテランサイクリストの中には、クロモリフレームのバイクで、カーボンフレームの仲間たちと遜色ないスピードで走る人も少なくありません。これは、彼らが日々積み重ねてきたトレーニングと、経験に裏打ちされた走りの技術があるからです。

自転車は、乗り手と機材が一体となって初めてパフォーマンスを発揮するものです。まずは自分の体を最高のエンジンに仕上げることが、スピードを出すための大前提なのです。

2-2. 走りの質を左右する「適切なギア比」

次に、高速巡航を可能にするための重要な要素が、ギア比です。 僕たちが自転車を漕ぐ力(トルク)を、どれだけのスピードに変えるかは、クランクのギア(チェーンリング)とリアのスプロケットの組み合わせによって決まります。高速域での巡航を可能にするためには、脚力に見合った重いギア、つまりフロントが大きく、リアが小さいギア比を選択することが不可欠です。

クロモリフレームの多くは、元々ツーリングや街乗りを想定して作られているため、ギア比もそれに合わせて設定されていることが多いです。しかし、そこを少しだけ高速走行に振ったギア比に変更するだけで、驚くほど軽快な走りが手に入ります。

例えば、フロントを50T〜52T、リアを11T〜12Tの組み合わせにしてみるとどうでしょう。これは、ロードレースでも使われるような高速走行向きのギア比です。この組み合わせなら、時速30kmの巡航に必要なケイデンス(ペダルを回す回転数)を無理なく維持できるようになります。

「クロモリだから遅い」というのは、単にその自転車のギア比が高速走行向きに設定されていなかった、というだけの話かもしれません。フレームのポテンシャルを最大限に引き出すためには、用途に合わせた適切なギア比を選ぶことが非常に大切です。

2-3. 地面との唯一の接点「タイヤとホイールの選択」

フレームやギア比にばかり目が行きがちですが、忘れてはいけないのがタイヤとホイールです。地面との唯一の接点であるこの二つのパーツは、自転車の走りを劇的に変える要素の一つです。

細くて高圧なロード用タイヤを選べば、路面抵抗が減り、驚くほど軽快な走りが手に入ります。逆に、太めで低圧なグラベルタイヤを選べば、乗り心地は良いものの、巡航速度の維持にはより多くの力が必要になります。

また、ホイールの軽さも重要です。特に、漕ぎ出しや加速の際に、ホイールの軽さは大きく影響します。軽量なホイールを選ぶことで、自転車全体の重量を抑え、より軽快な走りを実現できます。

そして、タイヤの空気圧も非常に重要です。空気圧が高すぎると振動が激しくなり、体力を消耗します。低すぎると路面抵抗が増えて速度が落ちます。自分の体重や走行する路面の状況に合わせて、最適な空気圧を見つけることが、快適な高速巡航への近道です。

3. クロモリとカーボン、本当のパフォーマンスの差はどこにある?

では、クロモリとカーボンやアルミのロードバイクとの間に、パフォーマンスの差は全くないのでしょうか?もちろん、そんなことはありません。それぞれの素材が持つ特性によって、得意なシーンと不得意なシーンがあります。

3-1. タイムを競う場面ではカーボンに軍配

ゴール前でコンマ1秒を争うような、プロのロードレースの場面では、カーボンフレームが圧倒的に有利です。軽量で高剛性なカーボンは、ペダルに込めた力がロスなく推進力に変わり、爆発的な加速や急な坂道を上る際にその真価を発揮します。また、空力性能を追求したフレームデザインも、高速巡航時の空気抵抗を最小限に抑えてくれます。

これは、素材そのものが持つ特性であり、クロモリでは到達し得ない領域です。しかし、僕たちが日常で走るような、信号のある街中や、平坦な道でのサイクリングにおいて、この差はどれほど重要なのでしょうか?

3-2. 日常のライドでは「差はほぼゼロ」

正直に言って、僕たちが日常で走る分には、カーボンやアルミ車との間に、体感できるほどの大きな差はないと僕は考えています。特に、信号の多い街中では、どの自転車に乗っていても、ストップ&ゴーの繰り返しで高速巡航は困難です。むしろ、クロモリのしなやかさが、路面からの振動を吸収してくれるおかげで、疲れにくく、結果的に長時間にわたって安定した速度を維持できるというメリットさえあります。

また、信号の少ないルートを選ぶというのも重要なポイントです。交通量の少ない裏道や、河川敷のサイクリングロードを選ぶことで、クロモリの持つ快適な巡航性能を最大限に活かすことができます。自転車の性能は、フレーム素材だけで決まるものではありません。タイヤの空気圧、ホイールの軽さ、そして何より乗り手の脚力と経験が、その走りを大きく左右します。

4. クロモリフレームだからこそ手に入る、3つのメリット

速さだけを追求した自転車とは違う、クロモリフレームならではの良さも再確認しておきましょう。

4-1. 「見えない優しさ」が生み出す快適性

クロモリフレームの最大の魅力は、その「しなやかさ」にあります。カーボンやアルミのような絶対的な軽さや剛性はないけれど、その乗り心地は、決して数字には表れない、心と体を満たしてくれるものなのです。

路面の細かな凹凸や、段差を乗り越える際も、クロモリの持つ「しなり」が不快な振動を吸収してくれます。この「見えない優しさ」のおかげで、手や腰への負担が少なく、長距離を走った後の疲労感も驚くほど少なく感じます。これは、僕たちが長く自転車に乗っていく上で、非常に重要な要素です。

4-2. 故障への不安からの解放

カーボンフレームは、非常に軽く、高剛性ですが、その一方で強い衝撃に弱いという側面もあります。転倒した際や、駐輪場で他の自転車にぶつけられた際に、目に見えないクラック(ひび割れ)が入ってしまうリスクもゼロではありません。

しかし、クロモリは非常にタフな素材です。多少の衝撃ではへこたれませんし、万が一歪んでしまっても、修理が可能な場合が多いです。街乗りがベースのエブリデイバイクにこそ、この安心感は大きなメリットです。自転車を「繊細な機材」ではなく、「頼もしい相棒」として扱える。この精神的な解放感も、クロモリの大きな魅力です。

4-3. タイムレスなデザインと愛着

最後に、これはデザイナーとしての僕のこだわりでもありますが、クロモリの細身で美しいシルエットは、時代を超えて愛される普遍的な魅力を持っています。流行に左右されないそのデザインは、乗り手の愛着を育み、自転車を長く大切に乗り続けるモチベーションを与えてくれます。

5. まとめ:「遅い」のではなく、「自由な」選択肢

「クロモリは遅い」というイメージは、多くの人がロードバイクに求める「速さ」という絶対的な価値観から生まれたものかもしれません。しかし、僕はこのカスタムを通じて、そして皆さんのメッセージを読んで改めて気づかされました。

クロモリフレームは、決して遅いわけではありません。

ただ、速く走ることも、ゆっくりと走ることも、どちらも心地よく楽しめる、懐の深い乗り物なのです。速く走りたいときには、そのポテンシャルを秘めている。そして、ゆっくり走りたいときには、優しく乗り手を包み込んでくれる。

クロモリフレームは、僕たちに「どちらかを選ばなければならない」という強制をせず、「どちらも選べる」という自由な選択肢を与えてくれます。

だからこそ、僕はクロモリフレームを愛してやみません。

さあ、皆さんも、ぜひ一度クロモリフレームの自転車に乗ってみてください。そして、そのポテンシャルを、あなたの脚で、あなたの好きなように引き出してみてください。

それでは、また次の記事でお会いしましょう!ヒロヤスでした!