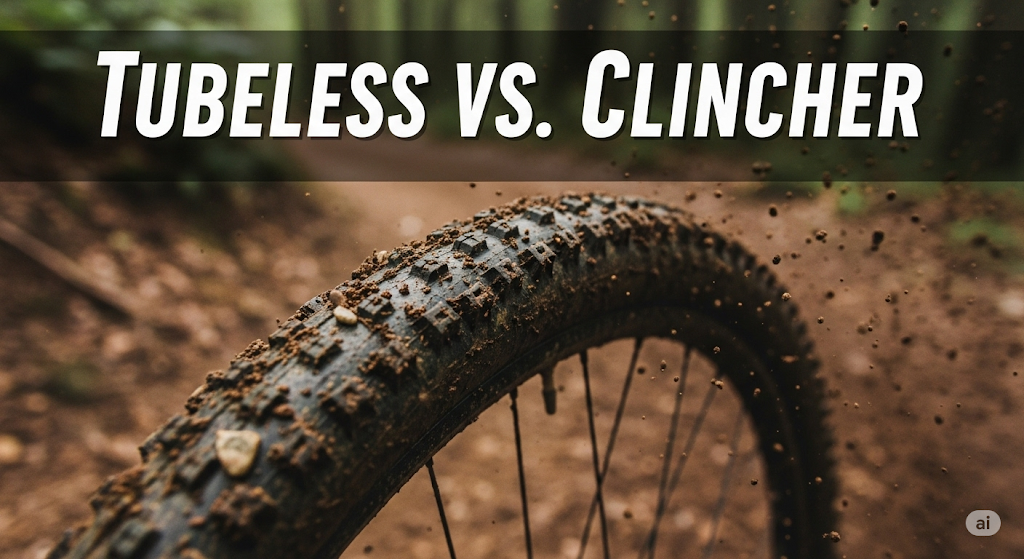

パンクの恐怖から解放!あなたのクロモリ自転車に合うのは?チューブレスとクリンチャーの選び方ガイド

こんにちは、ヒロヤスです。大阪の街を今日も自転車で駆け抜けているアラフォー、デザイナーの僕です。

僕のブログをいつも読んでくださっている皆さん、本当にありがとうございます。今回は、自転車乗りなら誰もが一度は悩む、ちょっとディープなテーマについて語りたいと思います。それは、僕たちのライド体験を文字通り支えている、タイヤの足元、**チューブレスとクリンチャー、一体どっちが良いのか?という永遠の問いです。

自転車を始めたばかりの人にとっては、「タイヤの中にチューブが入っているかいないか」くらいの違いにしか聞こえないかもしれません。でも、この選択は、僕たちのライドの快適性、安全性、そして何より「どう楽しむか」という自転車との向き合い方にまで、大きく影響を及ぼす、とても重要なポイントなんです。

快適な道だけを走るのか、それとも舗装されていない道にも臆せず飛び込んでいくのか。メンテナンスの手軽さを取るのか、究極の乗り心地を追求するのか。

今回は、それぞれのシステムのメリット・デメリットを僕なりの視点で深く掘り下げながら、皆さんが自分のスタイルに合った「最高の足元」を見つけられるよう、一緒に考えていきましょう。

クリンチャーの歩みと魅力:長年のスタンダードたる所以

まずは、最も一般的で、皆さんが慣れ親しんでいるであろうクリンチャーシステムについて。これは、タイヤの中にゴム製のチューブを入れて、空気をパンパンに詰めて走る、昔ながらの、しかし今も多くの自転車で採用されている信頼のシステムです。

長年にわたり主流であり続けたのには、明確な理由があります。それは、圧倒的な手軽さと利便性です。

メリット:

- 驚くほど簡単なパンク修理 パンクした時、新しいチューブに交換するだけで、あっという間にライドに復帰できます。僕も過去に何度か経験しましたが、出先でチューブ交換をするのは、まるで儀式のようなもの。ツールボトルからタイヤレバーや携帯ポンプを取り出し、手際よく作業を進める姿は、ちょっとした達成感すら覚えます。初心者でも手順さえ覚えれば簡単にできるため、初めての自転車でも安心して選べます。

- コストパフォーマンスの高さ チューブもタイヤも、手頃な価格帯から高性能なものまで、膨大な種類が市場に出回っています。これは、僕たちが気軽にカスタムを楽しんだり、用途に合わせてタイヤを交換したりできる大きなメリットです。

- 圧倒的な選択肢の多さ タイヤの種類も豊富なら、対応しているホイールも多いため、予算や用途に合わせて自由に組み合わせることができます。

一方、デメリットがないわけではありません。クリンチャーで一番怖いのが、**「リム打ちパンク」**のリスクです。段差を勢いよく乗り越えたり、硬い路面の衝撃を強く受けたりした時、チューブがリムと地面に挟まれて「蛇の噛み跡」のような2つの穴が開いてしまう、あの嫌なパンクです。僕も大阪の街中で、マンホールの段差でパンクしたことがあり、そのたびに「クリンチャーの宿命だな…」と凹んでいました。また、チューブの存在が、どうしても乗り心地を少し硬くしてしまい、路面からの細かい振動をダイレクトに拾いがちです。

チューブレスの革命とメリット:新世代の解放感

次に、ここ数年で一気に普及が進んだチューブレスです。これは、タイヤとリムの密着性だけで空気を保持する、まさに自転車界の革命児と言えるシステムです。

特に、グラベルロードやマウンテンバイクの世界では、もはやスタンダードになりつつあります。その理由は、クリンチャーのデメリットをほとんど克服してしまう、新世代のシステムだからです。

メリット:

- 信じられないほどの乗り心地 タイヤの中にチューブがない分、空気圧を低く設定することができます。これが、まるで絨毯の上を走っているかのような、しっとりとした乗り心地を生み出してくれます。低圧にしても「パンクの危険性」が低いため、今まで敬遠していたグラベルや荒れた路面でも、安心して快適に走ることができます。デザイナーである僕が惹かれたのは、まさにこの、地面からの振動を優しくいなしてくれる感覚でした。

- パンクの心配から解放される チューブレスの一番の強みは、なんと言っても**「シーラント液」**の存在です。タイヤに小さな穴が開いても、この液体が遠心力で穴に流れ込み、瞬時に穴を塞いでくれるので、知らないうちにパンクが治っている、なんてことも日常茶飯事です。僕の愛車Crust Evasionで、ちょっとしたダート道に突っ込んでいけるのは、このチューブレスのおかげです。パンクの不安がないライドは、本当にストレスがなく、純粋に走る楽しさだけを味わうことができます。

【特別編】僕のタイヤ考察:乗り心地はなぜ違うのか?

なぜチューブレスの方が乗り心地が良いのか、その違いをもう少し掘り下げてみましょう。

クリンチャーの場合、タイヤとチューブが互いに摩擦し合い、その抵抗が転がりのスムーズさを妨げたり、振動を伝えてしまったりします。また、チューブそのものが空気圧を保持する役割を担っているため、低い空気圧にするとリム打ちパンクのリスクが高まってしまいます。

一方、チューブレスはタイヤとリムが一体化しており、内部にシーラント液が入っているだけです。これにより、チューブとの摩擦がなくなり、転がり抵抗が大幅に低減されます。さらに、空気圧を低く設定しても、リム打ちパンクの心配がほぼありません。

この「低い空気圧で走れる」というのがミソなんです。タイヤが地面の凹凸に柔軟に沿うことで、振動がライダーに伝わりにくくなり、究極の乗り心地が生まれます。僕のようなアラフォーライダーにとって、この振動吸収性は、長距離ライドでの疲労軽減に直結する、とても重要なポイントです。

現実的な選択:両システムのデメリットと向き合う

どちらのシステムも完璧ではありません。それぞれのデメリットを理解し、うまく付き合っていくことが大切です。

クリンチャーの課題:

- パンク修理の面倒さ: 手軽とは言え、いざパンクすると、チューブの交換作業は意外と時間を取られます。特に寒い日や雨の日だと、心が折れそうになることも。

- 日々の空気圧管理: リム打ちパンクを防ぐため、日々の空気圧管理が非常に重要になります。

チューブレスの課題:

- 初期導入の手間と費用: 専用のホイール、タイヤ、シーラント液、バルブなど、揃えるものが多く、初期費用はクリンチャーより高くなります。また、タイヤのビードをリムに上げる作業は、慣れないとかなり手こずることもあります。シーラント液が飛び散って手がベタベタになるのは、もはや通過儀礼です(笑)。

- 出先でのトラブル対応: シーラント液でも塞げない大きな穴が開いた場合、対処が難しくなります。その時は、専用のパンク修理キットを使ったり、チューブを入れて応急処置をしたりと、クリンチャーとは異なる知識と準備が必要です。

僕のスタイル:Crust Evasionとチューブレスの組み合わせ

では、僕自身はなぜチューブレスを選んだのか。

僕の愛車であるCrust BikesのEvasionは、グラベルやツーリングなど、ジャンルを限定せずに自由に楽しむための自転車です。だからこそ、僕は最初からチューブレスでの運用を考えていました。

僕が実際に使っているタイヤは、ライドの用途に合わせて使い分けています。荒れた道を走るのがメインのときは、Maxxis(マキシス)のマウンテンバイク用タイヤ「Ikon」をチョイス。サイズは27.5×2.2インチとかなり太めですが、グラベルでもしっかりとグリップしてくれるタフさが魅力です。一方で、舗装路での軽快さも楽しみたいときは、Teravail(テラヴェイル)のグラベルタイヤ「ランパート」の47cを履かせます。こちらは軽快な転がりが持ち味で、オンロードの走りが格段に楽しくなります。

この2つのタイヤをチューブレスで運用し、空気圧を低めに設定することで、僕は大阪市内のちょっとした未舗装路や、河川敷のグラベルコースを、パンクの心配をせずに、ガンガンと攻めることができます。砂利道を走ってもタイヤが路面をしっかりと掴み、振動を優しく吸収してくれる感覚は、一度味わうと病みつきになります。

チューブレスがもたらしてくれたのは、単なる乗り心地の向上だけではありません。それは、タイヤを履き替えることでライドの幅が広がり、僕の自転車ライフを、より冒険的で自由なものにしてくれたんです。

結論:最適なのは「あなたの」自転車生活

では、結局どちらを選べばいいのか?僕の考えは、どちらが優れているかではなく、「あなたがどうやって自転車を楽しみたいか?」で選ぶべきだと思っています。

- クリンチャーが向いている人

- 手軽さを最優先する人。 ライド後のメンテナンスをできるだけ簡単に済ませたい人。

- 街乗りや通勤がメインの人。 走る場所が舗装路に限られている場合。

- コストを抑えたい人。 初期費用やランニングコストを抑えたい人。

- チューブレスが向いている人

- 最高の乗り心地を追求する人。 路面からの振動を気にせず、快適に走りたい人。

- グラベルやツーリングなど、様々な路面を走りたい人。 舗装路からダートまで、安心して走り続けたい人。

- パンクのストレスから解放されたい人。 ライド中にパンクで止まりたくない人。

自転車は、僕たちの日常に彩りを与えてくれる最高の相棒です。だからこそ、その足元をどうするか、じっくり考えて選んでほしいと思います。

皆さんは、クリンチャーとチューブレス、どっち派ですか?ぜひ、コメントであなたの愛車や選び方を教えてくださいね。

それでは、また次の記事で会いましょう!ヒロヤスでした!