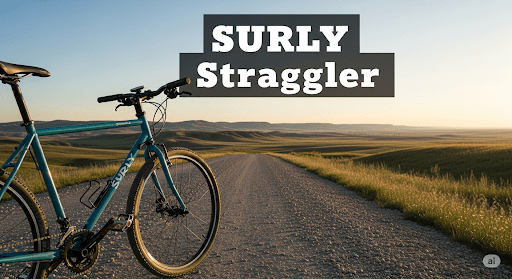

SURLY ストラグラーが体現する「無愛想」な哲学。

こんにちは、ヒロヤスです。大阪の街を今日も自転車で駆け抜けているアラフォー、デザイナーの僕です。

前回の記事で、クロモリフレームの自転車が僕に「スピードからの解放」という新しい価値観をもたらしてくれた、という話をしました。その流れで、僕のカスタムや自転車への向き合い方に大きな影響を与えたブランドがいくつかあります。

その中でも、特に僕の心を掴んで離さないのが、サーリーというブランドです。

彼らの自転車は、その無骨でタフなスタイルから、一度は目にしたことがあるかもしれません。しかし、彼らが自転車に込めた哲学や、そのフレームが持つ本当の魅力を知る人は少ないでしょう。僕も初めて彼らのバイクを見た時、正直に言って「なんだこのゴツい自転車は?」と思いました。でも、一度その哲学に触れてしまうと、もう後戻りはできません。

今回は、僕がその魅力にハマったサーリーというブランドが世に送り出したストラグラーというフレームについて、コンセプトやその歴史を辿りながら、深堀りしてみたいと思います。これを読めば、あなたの自転車の見方も少し変わるはずです。

1. 「無愛想(Surly)」という名の哲学

サーリーというブランド名には「無愛想な」「むっつりした」という意味があります。彼らは、流行を追いかけるだけのメーカーや、見栄えの良い高級品に飛びつくファンを痛烈に皮肉り、その背後には自転車を心から愛する確固たる思想を持っています。彼らの製品は、ただの工業製品ではなく、彼らの哲学そのものです。

彼らの哲学はシンプルです。それは、「自転車に乗るのが好きな人たちのために、賢くて、乗って楽しく、丈夫で、なにより手頃な価格のフレームやパーツを作る」ことです。派手なカーボンフレームや、最先端の空力性能を追求するのではなく、スチールという素材の持つ本来の良さを最大限に引き出し、どんな用途にも使えるタフな自転車を作り続けています。

ストラグラーは、まさにその哲学を体現したフレームです。見るからに質実剛健で、トレンドとは無縁です。ただひたすらに、走る、運ぶ、楽しむという自転車の本質的な機能に特化しています。その無骨さが、かえって本質的な美しさを放っているのです。

彼らがこだわるスチールという素材は、軽さや速さだけを追求する現代のロードバイクとは真逆の存在です。しかし、スチールには、そのしなやかさゆえの乗り心地の良さや、万が一破損しても溶接で修理できる汎用性の高さがあります。旅先でフレームが壊れても、現地の溶接工に頼めばなんとかなってしまう。そんな「使ってなんぼ」の思想が、サーリーの全ての製品に宿っています。ストラグラーは、その中でも最も多才なフレームの一つと言えます。

彼らの製品は「Overbuilt(過剰に設計されている)」と評されることもあります。一般的なフレームよりも肉厚なチューブを使用し、とことん頑丈に作られています。これは、「壊れないこと」が何よりも重要だと考える彼らの信念の現れです。特に、キャリアやフェンダーを取り付けるためのダボ穴は、競合他社の製品を凌駕するほど豊富に用意されています。これは、サーリーが「自転車を道具として使い倒してほしい」と願っている証拠でしょう。

2. ストラグラーの歴史:不朽の名作「クロスチェック」の進化形

ストラグラーを語る上で、切っても切り離せないのが、サーリーが誇るもう一つの名作「クロスチェック」です。

クロスチェックは、ロード、シクロクロス、ツーリング、コミューターと、あらゆる用途に対応する汎用性の高さで世界中の自転車乗りに愛されてきました。しかし、一つだけ大きな弱点がありました。それは、ブレーキがカンチレバーブレーキだったことです。カンチブレーキは制動力の面でディスクブレーキに劣り、特に雨天時や荷物を積んだ際には、その差は顕著でした。

多くのユーザーが「クロスチェックにディスクブレーキを付けてほしい」と熱望する声に応える形で、2014年、ストラグラーは誕生しました。シンプルに言えば、ストラグラーは「クロスチェックのディスクブレーキ版」です。しかし、単にブレーキを変えただけではありません。

ディスクブレーキへの対応

より強力な制動力を得たことで、グラベル(砂利道)や、荷物を満載したツーリングでも安心して走ることができます。特に長い下り坂や、雨で濡れた路面では、その制動力の高さが安心感に直結します。

ホイールサイズへの対応

クロスチェックが700cのみだったのに対し、ストラグラーはフレームサイズに応じて650Bと700cのどちらにも対応します。例えば、小さなフレームサイズは650Bで組むことが推奨されており、これにより小柄なライダーでも大柄なライダーと同じような快適なジオメトリーで乗ることができます。太いタイヤを選んでより快適なライドを楽しむことが可能になりました。

ジオメトリーの調整

細かい部分では、ヘッドチューブやチューブの長さがクロスチェックとは微妙に異なります。これは、ディスクブレーキの性能を最大限に引き出すための、サーリーのこだわりです。ロードバイクよりも寝かせたヘッドアングルは、荒れた路面での安定性を高め、リラックスした乗車姿勢を可能にしています。

つまり、ストラグラーは、クロスチェックが持つ「どこへでも連れて行ってくれる」というコンセプトを、現代の自転車遊びに合わせて、よりタフに、より自由にした進化形なのです。

3. ストラグラーの細部に宿る「遊び心」

ストラグラーの真の魅力は、その細部にあります。

ゴナットライト・ドロップアウト

ストラグラーの象徴的な機能の一つです。これは「Gnot-Right(ごっつりした)」という意味を持つ、独特な形状のリアエンドです。このドロップアウトは、130mm(ロードハブ)、132.5mm(中間)、135mm(MTBハブ)のいずれのハブ幅にも対応します。つまり、手持ちのホイールを流用したり、将来的に様々なカスタムを視野に入れることができるのです。ホイールを前後に調整できるため、ギア付きでもシングルスピードでも組むことができます。チェーンの張り調整が容易で、僕のような自転車いじりが好きな人間にはたまらないポイントです。

豊富なダボ穴

フロントフォークからフレームにかけて、ラックやフェンダー、ボトルケージを取り付けるためのダボ穴が多数設けられています。これにより、通勤から本格的なキャンプツーリングまで、ライダーの用途に合わせて自由にカスタマイズができます。泥除けを取り付けて雨の日の通勤快速に、フロントとリアにラックを取り付けて週末の旅仕様に。ストラグラーの遊び心は、パーツ選びの段階からすでに始まっています。

クロモリの魅力

ストラグラーのフレームとフォークは、サーリー独自の「4130クロモリ」素材でできています。この素材は、強度と耐久性に優れており、大量の荷物を積んだり、グラベルを走ったりしても、ライダーをしっかりと支えてくれます。そして、クロモリならではのしなやかな乗り心地は、長距離ライドでも身体への負担を軽減してくれるのです。

これらの特徴は、ストラグラーが単なるロードバイクやグラベルロードではないことの証です。一つの自転車を、その時々の気分や用途に合わせて、全く違う顔に変えることができます。ストラグラーは、**「これ一台あれば、どんな自転車にもなれる」**という無限の可能性を秘めているのです。

4. 僕が考えるストラグラーというフレーム

ストラグラーは、僕が愛するサーリーの哲学を色濃く体現したフレームです。

ピチピチのジャージを着て、タイムを競うような走り方だけが自転車ではありません。街中の細い路地を気ままに流したり、週末には荷物を積んでキャンプに出かけたり。速さやスペックではなく、自分の感性でモノを選び、自分の手で組み上げ、旅を創っていくという楽しさを、ストラグラーは体現しています。

「なぜ、わざわざ重たいクロモリのディスクブレーキフレームに乗るのか?」

その答えは、ストラグラーが持つ「自由」と「遊び心」にあります。一台で何役もこなせる汎用性の高さ、そして、ライダーの創造性を刺激するカスタマイズの余地。それは、僕が自転車に求める本質的な魅力そのものです。

この記事が、あなたの自転車ライフをより豊かにするヒントになれば幸いです。もしあなたがストラグラーに乗っているなら、ぜひその魅力をコメントで教えてほしいです。みんなでストラグラーの奥深さを語り合いましょう。

それでは、また次の記事でお会いしましょう!ヒロヤスでした!