懐かしのビンディングペダル探訪:消えていった規格たち

こんにちは、ヒロヤスです。大阪の街を今日も自転車で駆け抜けているアラフォー、デザイナーの僕です。僕のブログをいつも読んでくださっている皆さん、本当にありがとうございます。さて、今回は、少し懐かしいお話でもしようかと思います。

先日、フラットペダルの記事を書いたんですが、記事を読んでくれた友人のヨシッ!さんという方からリクエストを頂きまして、昔のビンディングペダルのことについて記事を上げさせていただこうと思います!

ヨシッ!さんリクエストありがとうございますー!

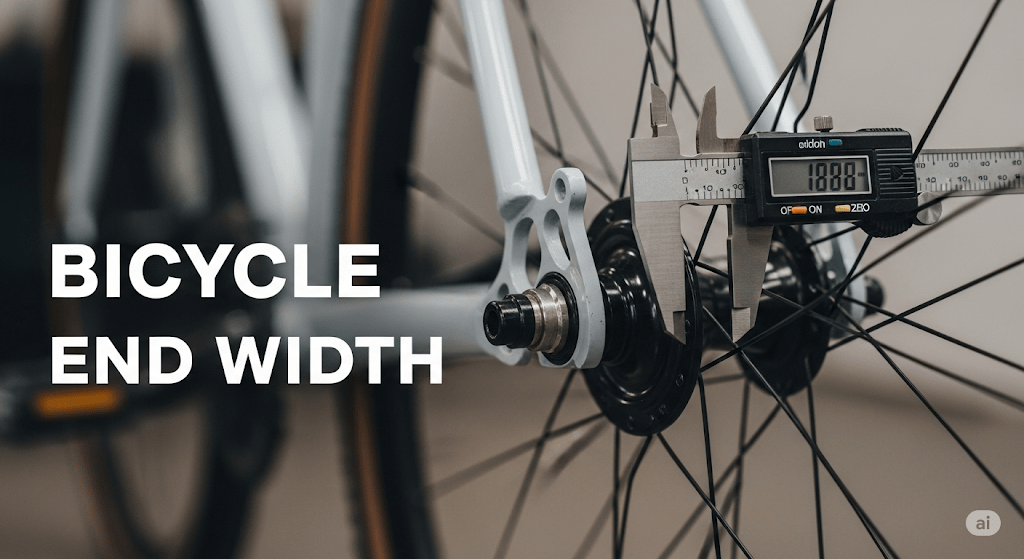

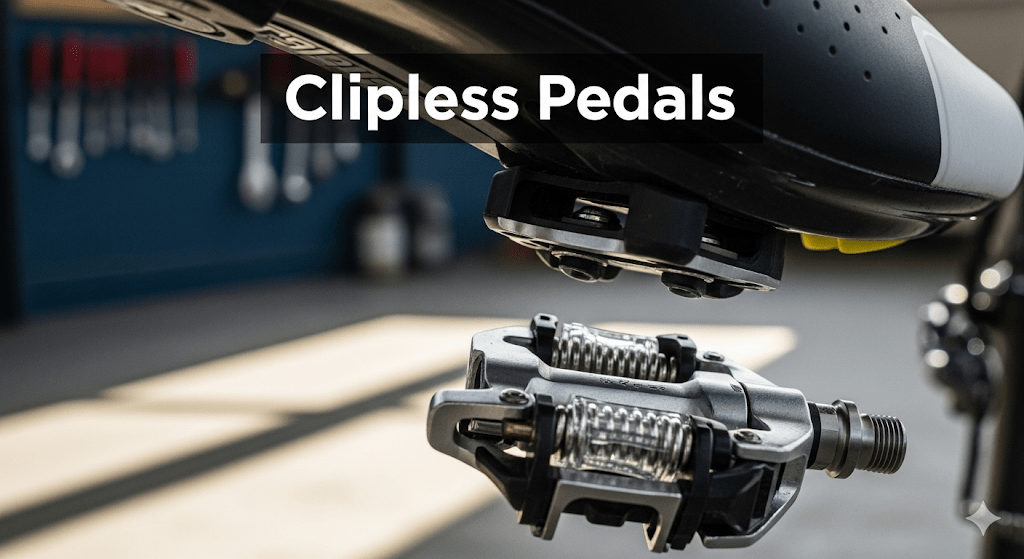

今はシマノのSPD-SLやLOOKのKEO、あとTIMEのATACやクランクブラザーズあたりが主流ですよね。でも僕が自転車に乗り始めた頃は、もっとたくさんのビンディングペダル規格があったんです。

「こんなにたくさんのメーカーから、こんなにも違う形や思想のペダルが出ていたのか」と、今振り返ると感慨深いものがあります。

今回は、そんな時代に生まれて、そして静かに姿を消していったビンディングペダルの規格たちについてお伝えしたいと思います。僕の記憶と、少しだけ調べた情報をもとに、熱く語らせてください。

消えていったビンディングペダルたち

LOOK(ルック)の「デルタ」

今のロードバイク乗りでLOOKのペダルといえば、KEO(ケオ)を思い浮かべる人がほとんどでしょう。でも、そのKEOが登場する前、ロードバイク用ビンディングペダルの礎を築いたのが、このデルタ規格なんです。

元々はスキーのビンディングメーカーだったLOOKが、1984年に初めて自転車用のビンディングペダルを開発しました。足をひねるだけで簡単に固定と解除ができるそのシステムは、それまでのトゥクリップ&ストラップに代わる画期的なものでした。特にプロの世界では、この革命的なシステムをツール・ド・フランスで初めて使用したベルナール・イノーが優勝するなど、すぐに広まっていきました。

クリートが三角形に近い形をしていたことから「デルタ」と呼ばれ、今でもKEOとは異なる専用のクリートが流通しています。当時は黄色いクリートにゴム製の滑り止めがついていたのが特徴的でしたね。ただ、KEOに比べてクリートが大きく、歩きづらいという難点もありました。

TIME(タイム)の「TBT」

TIMEといえば、今ではロード用とMTB用のペダルで、ロードはICLIC、MTBはATACという棲み分けがされていますが、初期のロードペダルには**TBT(Time Bio-Position Technology)**という規格がありました。

1988年に最初のTBTロードペダルが発表されました。特徴的なのは、そのクリートの構造です。当時のクリートは、足の動きを制限するものも多かったのですが、TBTは独自のシステムで横方向のフローティング(遊び)に加え、わずかながらも左右のペダル軸の位置調整、そしてQファクターの調整も可能にしていました。これによって、膝への負担を軽減するという、人間工学に基づいた思想が盛り込まれていたんです。

僕も昔、このTBTを使っていた時期があるんですが、本当にスムーズな脱着感と、なんとも言えない「ふわり」としたペダリングの自由度が心地よかったのを覚えています。今のATACにもその哲学は受け継がれていますが、TBTはまた少し違う、独特のフィーリングを持ったペダルでした。

Mavic(マヴィック)の「Zap」

ホイールで有名なフランスのメーカー、マヴィック。彼らが1992年に発表した**「Zap」**は、ペダルというよりも、ひとつのコンポーネントシステムとして語られるべき存在でした。

このペダルがユニークだったのは、ワイヤーやスプリングではなく、ライダーのペダリングによってクリートの着脱を制御するという、非常に革新的な仕組みを採用していたことです。

「Zap」という言葉は、「Zero Adjustment Power」の略で、つまり調整不要で、ライダーの踏み込む力だけで機能するという思想が込められていました。クリートは今のような樹脂製ではなく、金属製で、ペダルの踏み面にある溝にカチッとはめ込むような構造になっていました。

しかし、技術的には非常に先進的だったものの、プロのレースシーンではトラブルも多く、信頼性の問題から広く普及することなく、静かに姿を消していきました。

Onza(オンザ)の「HO」

マウンテンバイクの世界でも、独特なペダル規格がいくつか存在していました。その代表格が、このOnza(オンザ)の**「HO」**でしょう。

90年代のMTBブームを知る人なら、Onzaといえばゴム製のバーエンド「Porcupine(ポーキュパイン)」を思い出すかもしれません。そんな個性的なブランドが作ったHOペダルは、まさにシンプル・イズ・ベストを体現したようなペダルでした。

当時主流だったシマノのSPDとは全く異なる、金属製のクリートをペダルに引っ掛けるシンプルな構造。このペダルが画期的だったのは、ペダル本体に埋め込まれたエラストマー(ゴム)の硬さを変えることで、固定力を調整できたことです。黒いエラストマーは硬く、赤いエラストマーは柔らかい、といった具合でした。この単純明快な調整機構は、当時のMTBライダーから絶大な支持を得ていました。

Speedplay(スピードプレイ)の「Xシリーズ」

現在のスピードプレイは、Wahooに買収され、「Wahoo Speedplay」として新たなラインナップを展開しています。しかし、その前身である**「Xシリーズ」**も、多くの熱狂的なファンを持つペダルでした。

1991年に会社が設立され、小さなペダル本体と、大きな円形のクリートが特徴的でしたね。このクリートにペダルの本体がパチンとはまり込む独自の構造で、踏み込む方向を選ばない両面キャッチが可能でした。さらに、他のメーカーとは一線を画す、無段階に調整できる「フリーフロートシステム」によって、膝への負担が少ないとされ、多くのライダーに支持されました。

僕も使っている人を何度か見かけましたが、あの小さなペダルと大きなクリートの組み合わせは、とても個性的でインパクトがありました。

Aerolite(エアロライト)

そして最後にご紹介するのは、ロードバイク乗りなら一度は耳にしたことがあるかもしれない、エアロライトです。

1979年にその原型が考案されたと言われています。何よりの特徴は、その徹底した軽量化へのこだわりでした。ペダル本体は極限まで削ぎ落とされたシンプルな棒状で、クリートも非常に小さいものでした。その軽さは、当時の最軽量ペダルとして、いわゆる「重量マニア(Weight Weenie)」たちの間で伝説となっていました。

しかし、その構造ゆえに、一般的なビンディングペダルのようにかかとをひねって外すのではなく、足の内側を浮かせるようにして解除するという、独特な操作が必要でした。この操作性の難しさや、軽量化のために犠牲になった耐久性などが、広く普及しなかった理由かもしれません。

まとめ

今回ご紹介したペダルたちは、それぞれが独自の思想と技術をもって市場に登場し、一時代を築きました。1984年のLOOKデルタはロードビンディングの歴史を切り開き、1988年のTIME TBTはペダリングの自由度という新しい価値を提示しました。そして1992年のマヴィックZapは、ペダルという概念を超えたシステムで未来を予見し、90年代のOnza HOはMTBの世界でシンプルな機構の可能性を示しました。さらに、1991年のスピードプレイXシリーズは独自のフリーフロートシステムで膝への優しさを追求し、1979年登場のエアロライトは究極の軽量化を追い求めました。

しかし、時代の流れとともに、より洗練されたKEOやSPD、現在のATACのような、より汎用性が高く、信頼性の高い規格が主流となっていきました。

でも、彼らが築き上げた哲学や技術は、形を変えながらも今のペダルに受け継がれているんですよね。そう考えると、消えていった規格たちは、決して「失敗作」なんかではなく、今の技術の礎を築いた偉大な先駆者たちだったんだなと思います。

皆さんは、何か思い出のビンディングペダルはありますか?もしよければ、コメントで教えてもらえると嬉しいです。

それでは、また次の記事で会いましょう!ヒロヤスでした!