イタリアの誇り、カンパニョーロの物語。自転車パーツに宿る哲学と歴史を深掘りする

こんにちは、ヒロヤスです。大阪の街を今日も自転車で駆け抜けているアラフォー、デザイナーの僕です。僕のブログをいつも読んでくださっている皆さん、本当にありがとうございます。さて、今回は、僕が以前からずっと、いつかじっくりと取り上げたいと思っていた、とある自転車パーツブランドについてお伝えしたいと思います。

そのブランドの名は「カンパニョーロ(Campagnolo)」。

自転車好きなら一度は耳にしたことがある、いや、もしかしたら一度は憧れを抱いたことがあるブランドではないでしょうか。特に、ロードバイクに乗る人にとっては、シマノと並ぶ二大巨頭として、その存在感は圧倒的です。でも、ただのパーツメーカーとして語るには、あまりにもその歴史や背景が深すぎる。今回は、僕なりにカンパニョーロの魅力と、彼らが持つ独特の哲学を、とことん掘り下げていきたいと思います。

カンパニョーロ誕生の物語:一つの不満から始まった革命

カンパニョーロの歴史は、今から約90年以上も前の1933年、イタリア北東部のヴィチェンツァで始まります。

創業者のトゥーリオ・カンパニョーロは、自身も熱心なアマチュアレーサーでした。ある冬の日、雪の降るドロミテ山脈を走っていた時のこと。寒さで凍える手で、リアホイールのボルトを緩めようとしますが、なかなかうまくいきません。この時の不満と苦労が、のちに自転車の世界を大きく変えることになる発明へと繋がっていったのです。

「手袋を外さずに、簡単にホイールを着脱できる方法はないものか?」

そう考えた彼は、わずか数年後の1930年に、世界初の「クイックリリースハブ」を発明します。これは自転車の歴史における大発明でした。それまでの自転車は、工具を使わなければホイールの着脱ができませんでしたから。そして、この発明をきっかけに、彼は自身の名前を冠した会社を設立することになります。

カンパニョーロというブランドは、単なるビジネスとして生まれたのではなく、一人のサイクリストの「こうだったらいいのに」という純粋な想いから生まれたのです。この原点にある哲学は、今も彼らのモノづくりに深く根付いています。

ツール・ド・フランスとカンパニョーロの関係

自転車の世界において、カンパニョーロは長らくツール・ド・フランスの歴史と深く結びついてきました。

彼らのコンポーネントは、多くのトッププロチームに採用され、数々の伝説的な勝利を支えてきたんです。しかし、近年では、チームカーにカンパニョーロのロゴを見かける機会が減ってきたように感じている方もいるかもしれません。

これは、噂されているようにツール・ド・フランスのメーカーから降りたわけではありません。ツール・ド・フランスというプロの世界は、常に最新の技術と最高のパフォーマンスを求めます。そうした中で、コンポーネントメーカー間の競争は非常に激しいものになりました。

カンパニョーロは、その哲学として、単に最新技術を追いかけるだけでなく、製品の持つ「魂」や「伝統」も重視しています。プロチームへの供給を続ける一方で、彼らの製品が持つ独自のアイデンティティを大切にするスタンスを選んだ結果が、現在の形だと言えるでしょう。

もちろん、彼らのコンポーネントは今も世界最高峰の性能を誇り、多くのプロフェッショナルがその性能に信頼を置いています。ただ、かつてのような圧倒的なシェアを、他のブランドと分け合う形になったという理解が正しいのかもしれません。

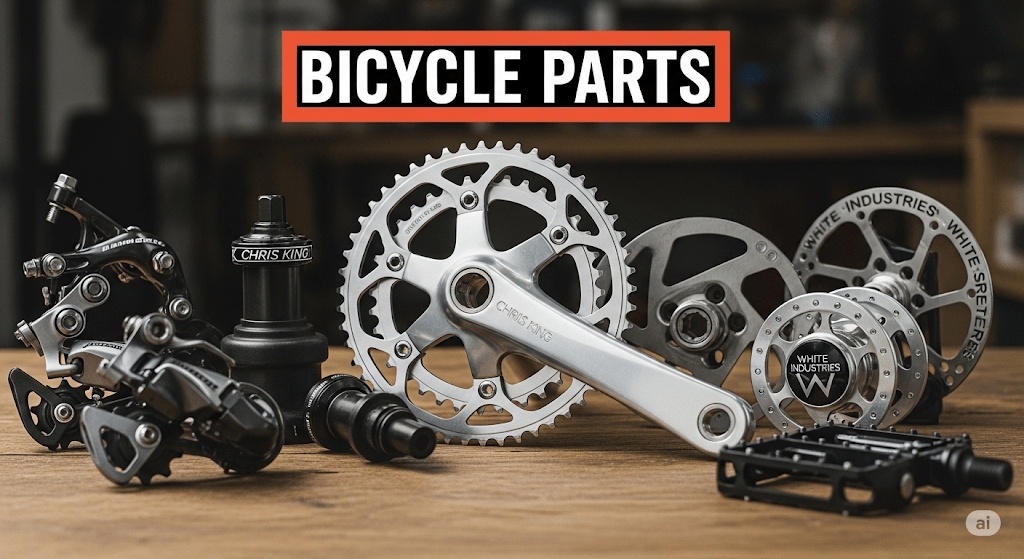

カンパニョーロを代表するプロダクト

カンパニョーロの製品は多岐にわたりますが、ここでは特に彼らの哲学が凝縮された代表的なプロダクトを紹介します。

スーパーレコード・コンポーネント

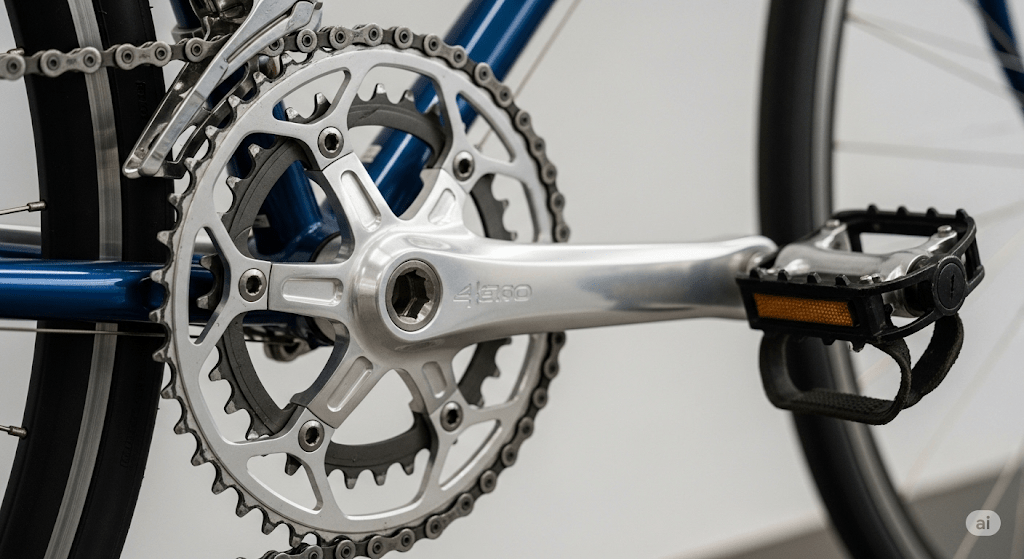

カンパニョーロのフラッグシップモデル。12速、13速へと進化を続け、プロフェッショナルが要求する最高の性能を追求しています。

カーボンやチタンといった最先端の素材を惜しみなく使い、軽量化と剛性を高次元で両立。変速のスムーズさ、レバーの握り心地、そして何よりその美しいデザインは、まさにカンパニョーロの技術の粋を集めたと言えるでしょう。

ゾンダ・ホイール

カンパニョーロのホイールラインナップの中でも、特に高い人気を誇るのが「ゾンダ」です。

アルミ製でありながら、軽量性と耐久性のバランスが非常に優れていて、多くのホビーレーサーに選ばれています。

「G3スポークパターン」という独特の組み方は、カンパニョーロのホイールの象徴的なデザイン。機能性だけでなく、その見た目の美しさも魅力の一つです。

ボーラ・ホイール

カーボンホイールの代名詞とも言えるのが、「ボーラ」シリーズ。

プロレースの世界でも、そしてホビーサイクリストの間でも、絶大な信頼を誇っています。高い空力性能、軽量性、そしてカンパニョーロ独自のブレーキング性能は、ライダーのパフォーマンスを最大限に引き出してくれます。

時代を彩った、愛されし名品たち

カンパニョーロの歴史を語る上で、どうしても外せないのが、生産を終了した今もなお多くのファンに愛され続ける名品の数々です。現行モデルとは異なる魅力を持つ、いくつかのモデルをピックアップしてご紹介しましょう。

ヌーヴォーレコード (Nuovo Record)

1970年代から80年代にかけて、カンパニョーロのトップグレードとして君臨したのがこのモデルです。シンプルでありながらも流れるような美しいデザインは、多くのサイクリストを魅了しました。特にリアディレイラーは、その洗練されたフォルムから「カンパニョーロの顔」とも呼ばれ、ヴィンテージバイクの組み上げに欠かせない存在となっています。

Cレコード (C-Record)

1980年代後半に登場したCレコードは、それまでのカンパニョーロとは一線を画す、空力性能を追求した大胆なデザインが特徴です。特に、空力性能を意識した「デルタブレーキ」はその象徴的な存在。内部にリンク機構を備え、三角形のユニークな形状をしたこのブレーキは、その性能だけでなく、美しい造形から今でも多くのコレクターに愛されています。

エントリーグレードの名脇役たち

上位グレードの華やかなイメージが強いカンパニョーロですが、より多くのサイクリストに親しまれるべく、普及価格帯のコンポーネントも数多く生み出してきました。これらもまた、カンパニョーロの歴史を支える重要な存在です。

例えば、かつてはミラージュやヴェローチェといったモデルがその役割を担っていました。

特にヴェローチェは、上位モデルの操作感をそのままに、アルミ素材を多用してコストダウンを図ったことで、多くのホビーライダーに親しまれました。これらのエントリーグレードは、カンパニョーロならではの「カチッ、カチッ」とした確実な変速フィールや、独特のレバー形状の魅力を伝え、多くのユーザーを「カンパ沼」に誘ったと言われています。

まとめ:カンパニョーロという存在

カンパニョーロというブランドを語る時、どうしても「高価だ」「玄人向けだ」というイメージが先行してしまうかもしれません。

でも、僕が今回深く掘り下げてみて、彼らの魅力はそこだけではないと改めて感じました。

創業者の不満から始まった一つの発明が、やがて世界的なブランドへと成長し、その過程で、常に「機能美」と「職人魂」を追求してきた。

カンパニョーロの製品は、単なる道具ではなく、モノづくりに対する彼らの哲学そのものなんです。

僕たちは、カンパニョーロのパーツを手に取るとき、その背景にある歴史や物語、そして何よりも情熱を感じ取ることができる。これこそが、僕たちがカンパニョーロというブランドに惹かれる理由なんだと思います。

皆さんはカンパニョーロについてどんな印象をお持ちですか?もし何か思い出のプロダクトや、カンパニョーロにまつわるエピソードがあれば、ぜひコメントで教えてくださいね!

それでは、また次の記事で会いましょう!ヒロヤスでした!