競輪フレーム(NJS)とストリートピスト。孤高のサラブレッドを街で乗りこなすということ。

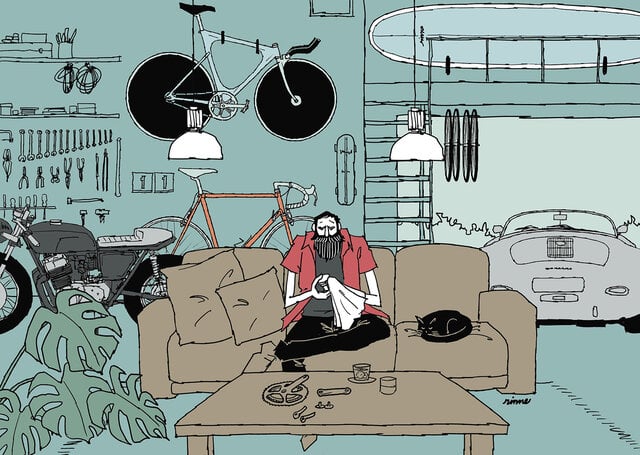

こんにちは、ヒロヤスです。大阪でデザイナーとして働きながら、毎日10kmの道のりを愛車のクロモリバイクで通勤しています。僕にとって自転車は単なる移動手段ではなく、生活の一部であり、最高の相棒です。趣味はカメラとコーヒー、そして街に停まっている自転車のパーツ構成をついついチェックしてしまうこと。特に、美しく組まれたカスタムバイクを見ると、そのオーナーのこだわりや哲学を感じて、つい時間を忘れて見入ってしまいます。

さて、そんな僕がここ最近、特に心を奪われている存在があります。それは、街中で時折見かける、ひとき見てわかるほどに研ぎ澄まされたオーラを放つピストバイク。その中でも、フレームに輝く「NJS」の刻印を持つ、競輪用のフレームです。

競輪という、極めて特殊な公営競技のために生まれたフレームが、なぜアスファルトの上、つまり僕たちの日常が広がるストリートでこれほどまでに魅力的に映るのでしょうか。今回は、僕自身は所有していないものの、友人から借りて試乗させてもらったり、多くのオーナーから話を聞いたりする中で見えてきた、NJSフレームとストリートカルチャーとしてのピストバイクの対比、そしてその不思議なつながりについて、じっくりと考察してみたいと思います。この記事が、これからピストバイクの世界に足を踏み入れたいと思っている方や、すでにその魅力に取り憑かれている方にとって、何かのヒントになれば嬉しいです。

1:NJSフレームとは何か? – 競輪という孤高の世界が生んだ工芸品

まず、すべての話の前提として「NJSフレーム」とは一体何なのかを、少し深く掘り下げてみましょう。街でピストバイクに乗っていると「それ、NJS?」と聞かれることがあるかもしれません。この三文字は、ピストバイクの世界において特別な意味を持っています。

NJSとは、「公益財団法人JKA(旧:日本自転車振興会)」の略称です。JKAは日本の競輪を統括する団体であり、NJS認定とは、競輪のレースで使用が許可されている自転車のフレームやパーツに与えられる認定規格のことを指します。

なぜこのような厳格な規格が必要なのでしょうか。それは、競輪が単なるスポーツではなく、お客様がお金を賭ける「公営競技」だからです。レースの公平性を絶対的に担保するため、選手が使用する機材による有利不利をなくす必要があります。そのため、フレームの素材、寸法、強度、さらにはサドルやハンドル、ペダルといった一つ一つのパーツに至るまで、非常に厳格な基準が設けられ、それをクリアしたものだけがNJSの刻印を許されるのです。

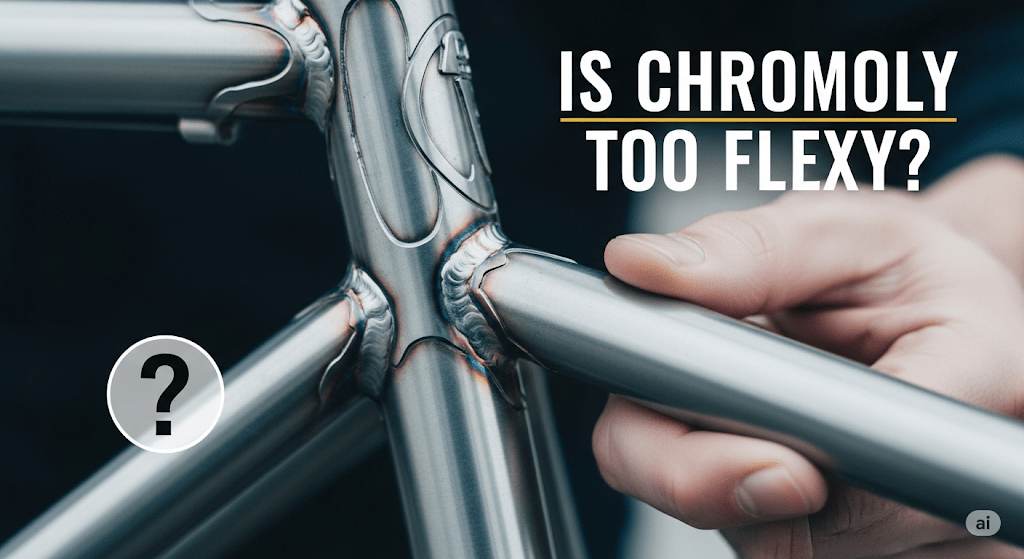

このNJSフレームのほとんどは、素材に「クロモリ(クロームモリブデン鋼)」という鉄系の合金が使われています。最新のロードバイクがカーボン全盛の時代に、なぜクロモリなのか。それは、競輪という競技の特性に深く関わっています。競輪は、時速70kmにも達するハイスピードなレース展開の中で、一瞬の爆発的な加速力(いわゆる「モガき」)が勝敗を分けます。クロモリフレームが持つ独特の「しなり」と「反発力(バネ感)」は、ライダーのパワーをロスなく推進力に変え、あの猛烈なダッシュを生み出すのに最適なのです。また、万が一の落車にも耐えうる堅牢性も、クロモリが選ばれ続ける理由の一つです。

そして、NJSフレームは、日本全国に点在する熟練の職人(ビルダー)たちの手によって、一本一本ハンドメイドで作られています。ナガサワ、カラビンカ、マキノ、3RENSHO(三連勝)など、伝説的なビルダーたちが生み出すフレームは、もはや単なる自転車のパーツではなく、機能美を極めた工芸品と呼ぶにふさわしい風格を漂わせています。パイプとパイプをつなぐ「ラグ」と呼ばれる部分の美しい仕上げ、何層にも塗り重ねられた深みのある塗装、そして競輪場のバンク(傾斜した走路)を走るためだけに最適化された、無駄のないジオメトリ(設計)。そのすべてが、「速く走る」というただ一つの目的のために研ぎ澄まされているのです。

ブレーキを取り付ける台座も、泥除けやキャリアをつけるためのダボ穴もありません。そこにあるのは、勝利への渇望が生み出した、究極のシンプルさと機能美。それがNJSフレームの正体です。

2:ストリートカルチャーとしてのピストバイクの勃興

一方、NJSフレームがストリートで注目される遥か以前から、ピストバイク(固定ギアバイク)は独自のカルチャーを形成していました。そのルーツは、1980年代から90年代にかけてのニューヨークに遡ります。

マンハッタンのビル群を縦横無尽に駆け抜けるバイクメッセンジャーたち。彼らが選んだのが、トラックレーサー(ピストバイク)でした。なぜか。理由は極めて実用的です。変速機や複雑なワイヤー類がないため、構造がシンプルで故障が少ない。悪天候やハードな使用にも耐えるタフさ。そして、ペダルの回転が後輪に直結している固定ギアは、自分の脚でダイレクトにスピードをコントロールでき、慣れればブレーキ操作を最小限に抑えながら、人や車でごった返す街中をすり抜けるのに好都合だったのです。彼らにとってピストバイクは、仕事の道具であり、命を預ける相棒でした。

このメッセンジャーカルチャーは、やがてファッションやアート、音楽といったストリートカルチャーと結びつき、新たなムーブメントを生み出します。日本でも2000年代に入ると、東京の裏原宿界隈を中心にピストバイクの人気が爆発しました。リーダーズバイクのようなエアロ形状のアルミフレーム、カラフルなディープリムホイール、幅の広いライザーバーハンドルなど、メッセンジャーのスタイルとはまた違った、よりファッショナブルで自由なカスタムが流行しました。

ストリートにおけるピストバイクの魅力は、その「自由度」と「自己表現性」にあります。競輪のような厳格なルールは存在しません。フレームの素材もクロモリに限らず、アルミ、カーボン、チタンと様々。乗り方も、スピードを追求するだけでなく、スキッド(後輪をロックさせて滑らせるトリック)やウィリーといったトリックを楽しむスタイルも生まれました。ステッカーを貼ったり、パーツの色を組み合わせたりして、世界に一台だけの自分のバイクを組み上げる。ピストバイクは、乗り手の個性やライフスタイルを映し出すキャンバスとなったのです。

3:対極の存在 – 競輪とストリート、その決定的な違い

ここで一度、両者の特徴を整理してみましょう。NJSフレームの世界と、ストリートピストの世界は、同じ「固定ギア」という仕組みを共有しながらも、その哲学はまさに対極にあると言えます。

| 項目 | NJS競輪フレーム | ストリートピスト |

| 目的 | 勝利、記録の更新 | 移動、自己表現、ファッション、楽しみ |

| 場所 | 競輪場のバンク(管理された環境) | 公道(不確定要素の多い環境) |

| 規格 | 厳格なNJS規格に準拠 | 自由(規格は混在) |

| 設計思想 | 短距離での爆発的加速力、最高速 | 多様(快適性、操作性、トリック性能など) |

| ブレーキ | なし(ルールで禁止) | 必須(法律で義務) |

| 素材 | ほぼクロモリに限定 | クロモリ、アルミ、カーボンなど多種多様 |

| 文化 | 伝統、アスリート、職人技、公営競技 | サブカルチャー、DIY精神、ファッション |

このように並べてみると、両者がいかに異なる世界に属しているかがよくわかります。「ルール」に縛られたエリートの世界と、「自由」を謳歌するストリートの世界。まるで、クラシック音楽とパンクロックのようです。ではなぜ、この相容れないはずの両者が交わり、NJSフレームはストリートのアイコンの一つとなり得たのでしょうか。

4:交差する世界 – なぜNJSフレームはストリートで愛されるのか

僕が思うに、ストリートの住人たちがNJSフレームに惹かれる理由は、いくつかの複合的な要因から成り立っています。

1. 「本物」への憧れとストーリー性

ストリートカルチャーは、しばしば「本物(リアル)」であることを重視します。NJSフレームは、その出自からして、これ以上ないほどの「本物」です。それは、流行に合わせて作られたファッションアイテムではありません。競輪選手というアスリートが、自らの肉体と魂を懸けて戦うために作られた、真剣勝負の道具です。一本一本のフレームには、それを手掛けたビルダーの魂が込められ、実際にレースで使われたものであれば、元所有者である選手の汗とドラマが染み込んでいます。この背景にある重厚なストーリー性が、薄っぺらい模倣品にはない、圧倒的な説得力と魅力を放つのです。

2. 機能美という普遍的な魅力

「Form Follows Function(形態は機能に従う)」という言葉があります。NJSフレームは、まさにこの言葉を体現しています。速く走るという機能性を極限まで突き詰めた結果、そこには一切の無駄が削ぎ落とされた、緊張感のある美しいフォルムが生まれます。細身のクロモリパイプが描くホリゾンタル(水平)のトップチューブ、繊細で優美なラグの造形。これは、競輪場という特殊な環境でなくとも、普遍的に美しいと感じられるデザインです。友人の一人が乗っている鮮やかなブルーの「NAGASAWA」のフレームを見たとき、僕はその佇まいに思わず息を呑みました。それはまるで、静かな美術館に置かれた彫刻作品のようでした。

3. クロモリ素材がもたらす乗り心地とルックス

ごちゃごちゃとしたストリートにおいて、NJSフレームのミニマルなルックスは、逆に際立った存在感を放ちます。そして、その細身のシルエットを生み出すクロモリという素材は、乗り心地の面でもストリートに適した側面を持っています。アスファルトの細かな凹凸や段差の衝撃を、フレームのしなりが吸収し、マイルドな乗り味に変えてくれるのです。僕も友人のNJSフレーム(ビルダー名は伏せますが、関西の有名な工房のものです)に試乗させてもらったことがありますが、ペダルを踏み込んだ瞬間の、硬いのにどこか優しい、地面に吸い付くような感覚は、僕が普段乗っているツーリング向けのクロモリバイクとは全く違う、官能的なものでした。

4. 「乗りこなす」という挑戦

NJSフレームは、誰にでも乗りこなせるイージーな乗り物ではありません。後述する様々な注意点や、本来の用途とは違う環境で乗ることの難しさがあります。しかし、だからこそ、それを乗りこなすことに挑戦心を掻き立てられるのです。サラブレッドを乗りこなす騎手のように、乗り手が自転車の特性を深く理解し、それに応える技術を身につけて初めて、NJSフレームはその真価を発揮します。この「乗りこなす」という行為自体が、ストリートにおける一つのスタイルであり、自己表現となるのです。

競輪選手が引退し、手放したフレームが、街の自転車好きの手に渡り、新たなパーツを纏って第二の人生を歩み始める。バンクからストリートへ。その物語は、自転車好きのロマンを強く刺激するのです。

第5章:NJSフレームを街で乗る – 最高の体験と、必ず守るべき注意点

さて、ここまでNJSフレームの魅力を語ってきましたが、この記事で最も伝えたいのはここからです。NJSフレームをストリートで乗ることは、間違いなく素晴らしい体験です。しかし、それはいくつかの重要な注意点を理解し、絶対的なルールを守ることが大前提となります。これは、NJSフレームへの敬意であり、自分自身と他人の安全を守るための最低限のマナーです。

【素晴らしさ】

- 唯一無二のダイレクトな乗り味: 踏んだ力が一切逃げずに推進力に変わる感覚。自転車と自分が一体になるような、人馬一体のフィーリングは、一度味わうと病みつきになります。

- 所有する喜び: 日本の職人技の結晶ともいえる工芸品を所有し、それを日常的に使うという贅沢。コーヒーを片手に、自分の愛車を眺める時間は、何物にも代えがたいものです。

- 歴史を背負って走るロマン: このフレームがどんなビルダーによって作られ、どんな選手が乗っていたのか。そんな歴史に思いを馳せながらペダルを漕ぐ時間は、単なる移動を特別な旅へと変えてくれます。

【必ず守るべき注意点】

1. ブレーキの装着は絶対!

これが最も重要です。公道で自転車に乗るには、前後輪にブレーキを装着することが法律で義務付けられています。 ブレーキなしのピストバイクで公道を走ることは、言語道断の違法行為であり、極めて危険です。

しかし、前述の通り、NJSフレームには基本的にブレーキを取り付けるための穴(ブレーキ台座)がありません。では、どうするのか。

- ブレーキ穴の有無を確認: まず、購入を検討しているフレームのフロントフォークと、シートステーブリッジ(後輪の上のブリッジ部分)にブレーキ穴が空いているかを確認します。稀に、競輪学校での練習用フレームなど、穴が空いているものも存在します。

- 穴がない場合の対処法:

- フロント: 最も一般的なのは、ブレーキ穴が空いたストリート用のフロントフォークに交換する方法です。フレームの雰囲気を壊さない、細身のクロモリフォークなどが多く販売されています。

- リア: 後輪ブレーキの取り付けは少し工夫が必要です。「プレート式ブレーキ台座」「キャリパーブレーキアダプター」といった名称のパーツがあり、これらを使うことでブレーキキャリパーを装着できます。

いずれにせよ、安全に関わる最も重要な部分です。知識のある専門ショップに相談し、確実に取り付けてもらうことを強くお勧めします。

2. 特殊なジオメトリへの理解

NJSフレームは、バンクを高速で周回するために設計されています。この特殊なジオメトリが、ストリートではいくつかの注意点を生みます。

- トゥークリアランスの狭さ: ハンドルを大きく切った際、前輪とつま先が接触(トゥーオーバーラップ)しやすい設計になっています。信号待ちからの発進時や、低速でのUターンなどでは特に注意が必要です。これは慣れでカバーできる部分もありますが、常に意識しておく必要があります。

- 極端な前傾姿勢: レーシングポジションを取るため、サドル位置が高く、ハンドル位置が低い設計です。長時間のライディングは首や腰に負担がかかることがあります。ステムの長さや角度、ハンドルの種類(ライザーバーなど)を工夫することで、ある程度は快適なポジションに調整可能です。

3. パーツ規格の違いに注意

NJS認定のパーツは、一般的なロードバイクやピストバイクで使われるJISやITAといった規格とは異なる、独自の「NJS規格」を採用している場合があります。

- リアエンド幅: NJSフレームのリアエンド幅(後輪ハブをはめる部分の幅)は、多くが110mmです。一方、ストリートで一般的なピスト用ハブは120mmが主流です。120mmのハブを110mmのエンドに無理やりねじ込むのは、フレームに深刻なダメージを与える可能性があるため絶対にやめましょう。110mm幅のハブを探すか、専門家に相談するのが賢明です。

- ヘッドパーツ、BB(ボトムブラケット): これらのパーツもNJS規格のものが使われていることがあります。パーツを交換する際は、フレームの規格を正確に把握しないと、互換性のないパーツを購入してしまうことになるので注意が必要です。

4. フレームのデリケートな扱い

勝利のために極限まで軽量化されたNJSフレームのパイプは、一般的なクロモリフレームよりも薄く作られていることがあります。そのため、街中の駐輪でポールなどに勢いよく立てかけたり、倒してしまったりすると、簡単に凹んでしまう可能性があります。また、その希少性と人気から、盗難のリスクも非常に高いと言えます。保管場所や施錠には、最大限の注意を払う必要があります。

結論:敬意と知識を持って、最高の自転車体験を

NJSフレームは、競輪という閉ざされた世界で、勝利というただ一つの目的のために生まれた、孤高のサラブレッドです。そのサラブレッドをストリートという全く違う舞台で乗りこなすことは、簡単なことではありません。

それは、自転車に関する深い知識、安全に対する高い意識、そしてフレームの背景にある歴史や文化への敬意が求められる、大人の趣味だと言えるでしょう。

しかし、今回挙げたような注意点をしっかりと理解し、万全の安全対策を施した上で跨るのであれば、NJSフレームは他のどんな自転車にも代えがたい、最高のライディング体験と所有する喜びを与えてくれます。

僕自身、いつかは人生の一本として、尊敬するビルダーが作ったNJSフレームを手に入れ、じっくりと自分だけの一台に組み上げてみたい、という夢を持っています。その日のために、今はもっと知識を深め、技術を磨いていきたい。

この記事を読んで、NJSフレームの世界に少しでも興味を持っていただけたら幸いです。皆さんの心に響く一本との出会いを、心から願っています。また次の記事でお愛しましょう!