たった一つだけパーツを変えるなら?僕が「ブレーキ」こそ最高にかっこいい選択だと思っている、という話。その理由は「自転車は道具である」ということ。

こんにちは、ヒロヤスです。大阪の街を今日も自転車で駆け抜けているアラフォー、デザイナーの僕です。

僕のブログをいつも読んでくださっている皆さん、本当にありがとうございます。さて、今回は自転車のカスタム、特に「どこから手をつけるか?」という、多くの人が一度は悩むであろうテーマについて、僕なりの考えをお伝えしたいと思います。

自転車のカスタムって、本当に沼ですよね。ホイール、コンポーネント、ハンドル、サドル…考え始めるとキリがありません。雑誌やSNSを見れば、きらびやかなパーツが次々と目に飛び込んできて、「次はあれを試したい!」なんて気持ちになるのは、自転車好きの性みたいなものかもしれません。

もちろん、それも素晴らしい楽しみ方の一つです。でも、もし、たった一つだけ、何かをこだわりのパーツに変えるとしたら、あなたは何を選びますか?

軽量なカーボンホイール?それとも、変速性能が格段に上がる最新のコンポーネント?

僕の答えは、ちょっと違うかもしれません。僕がもし「一つだけ」と問われたら、迷わず「ブレーキ」と答えます。なぜなら、自転車という最高の「道具」を扱う上で、「安全」に真摯に向き合う姿勢こそが、何よりもクールで、本質的にかっこいいと信じているからです。今回は、そんなブレーキというパーツの魅力と、そこに投資することの意味について、少し深く掘り下げてみたいと思います。

なぜ多くの人はブレーキを後回しにするのか?

自転車のカスタムを考えるとき、ブレーキの優先順位って、意外と低くなりがちじゃないでしょうか。

その理由はなんとなくわかります。例えばコンポーネントをアップグレードすれば、変速のスムーズさやスピードが劇的に変わって、走ること自体が楽しくなります。ホイールを軽くすれば、漕ぎ出しの軽さや登り坂でのアドバンテージをすぐに体感できるでしょう。

これらは「速く、快適に走る」という、自転車のポジティブな側面を直接的に伸ばしてくれるパーツです。だからこそ、多くの人が最初に投資したくなる気持ちは、僕も痛いほどわかります。

一方、ブレーキは「止まる」ためのパーツ。その性能が発揮されるのは、どちらかというとネガティブな状況、つまり「減速しなくてはならない」「危険を回避しなくてはならない」という場面です。だから、どうしても地味な印象が拭えず、後回しにされてしまうのかもしれません。

「止まる」性能への投資が、最高のライドを生む

でも、僕はこう考えます。自転車は、僕たちの体を剥き出しのまま、時には時速30km、40kmという速度域まで運んでくれるパワフルな道具です。そんな道具を公道で走らせる以上、「安全に止まる」ことは、何よりも優先されるべき絶対的な条件のはずです。

優れたブレーキシステムは、ただ単に「ガツン!」と効くわけではありません。本当に良いブレーキは、ライダーの指先の微妙な力加減を忠実に制動力に変換してくれます。コーナーの手前でほんの少しだけスピードを調整したり、下り坂で速度を安定させたり、あるいは予期せぬ飛び出しに対して安全に停止したり。このコントロール性の高さが、ライダーに絶大な「安心感」を与えてくれるんです。

そして、この「いつでも安全にコントロールできる」という安心感こそが、逆説的ですが、僕たちのライドをより自由で、より楽しいものにしてくれると僕は信じています。不安なくコーナーに進入できるから、スムーズなライン取りを追求できる。余裕を持って減速できるから、周りの景色を楽しむゆとりが生まれる。

つまり、「止まる」性能への投資は、守りのカスタムであると同時に、僕たちの自転車体験全体を豊かにしてくれる、最も効果的な「攻め」のカスタムでもあるのです。自分の安全、そして周りの人々の安全にまで気を配れること。それこそが、成熟した自転車乗りの一番かっこいい姿ではないでしょうか。

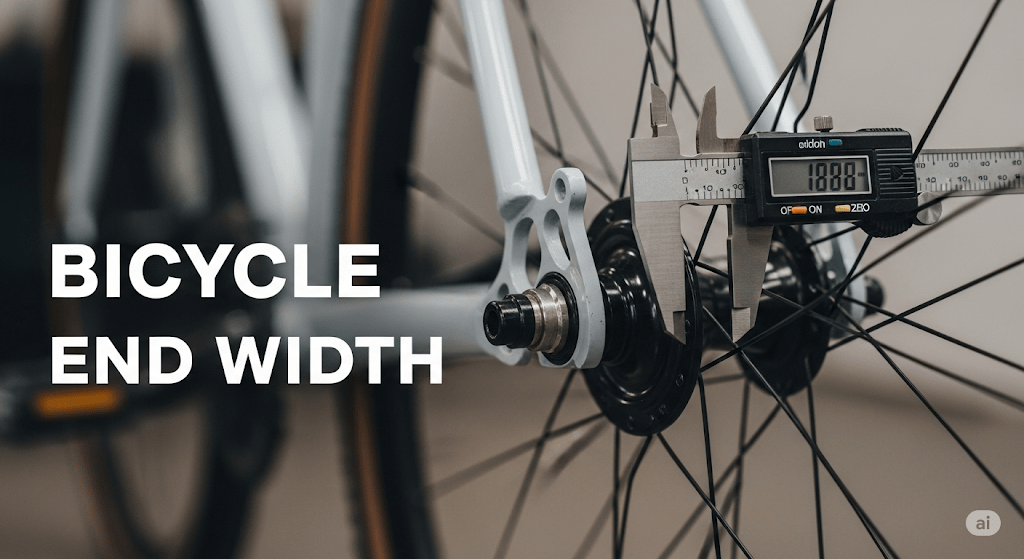

クロモリフレームとブレーキの美しい関係

僕が愛してやまないクロモリフレームの自転車は、その多くがリムブレーキ、特にカンチブレーキやキャリパーブレーキを前提に設計されてきました。細身のパイプで構成されたフレームに、メカニカルな造形美を持つリムブレーキが組み合わさった姿は、本当に美しいですよね。

一方で、最近ではディスクブレーキ台座を備えたクロモリフレームも増えてきました。グラベルロードやアドベンチャーバイクの世界では、もはやディスクブレーキが主流です。天候に左右されない安定した制動力や、太いタイヤを履けるクリアランスの広さは、確かに大きな魅力です。

どちらが良い、悪いという話ではありません。大切なのは、自分の乗り方や美意識に合ったブレーキシステムを選ぶこと。

クラシックなスタイルを貫くなら、CNC削り出しの美しいリムブレーキにこだわってみる。PAUL COMPONENTのような、ガレージブランドの哲学が詰まったパーツは、まさに所有欲を満たしてくれます。

現代的な性能と走破性を求めるなら、優れたディスクブレーキを選ぶ。特に、日本のブランドが作る革新的な機械式ディスクブレーキのように、美しさと機能性を両立させたプロダクトを選ぶのも、デザイナー心をくすぐられます。

どちらの選択も、自転車という道具と真摯に向き合った結果です。その選択の背景にあるストーリーこそが、あなたの自転車を唯一無二の存在にしてくれるはずです。

究極の機能美を宿す、ブレーキの名品たち

ここでは、僕が特に注目しているブレーキブランドと、その代表的なプロダクトをいくつかご紹介します。性能はもちろん、その背景にあるストーリーやデザイン哲学にも注目してみてください。

リムブレーキを代表するプロダクト

PAUL COMPONENT / Racer Medium Brake

アメリカのカリフォルニア州チコに拠点を置くPAUL COMPONENT。彼らの作るパーツは、コンピュータ制御されたCNCマシンによる精巧な削り出しが特徴です。この「Racer Medium」は、クラシックなセンタープルブレーキでありながら、現代の技術で再構築された逸品。その造形美と、カチッとした剛性感のある引き心地は、まさに芸術品です。クロモリフレームの持つ美しさを、さらに引き立ててくれることは間違いありません。

ディスクブレーキを代表するプロダクト

GROWTAC / EQUAL Mechanical Disc Brake Caliper

ディスクブレーキの中でも、僕が今、最も注目しているのがこの「EQUAL」です。日本のパーツブランド「GROWTAC(グロータック)」が生み出した、機械式ディスクブレーキキャリパーの傑作です。

一般的に機械式は油圧式に比べて性能が劣ると言われがちですが、EQUALはその常識を覆してくれます。その秘密は、高剛性な超ジュラルミンの削り出しボディと、トータルで設計された低フリクションのケーブルシステムにあります。これにより、機械式ならではのメンテナンス性の高さを維持しながら、油圧式に迫る高い制動力と繊細なコントロール性を実現しているんです。

さらに、世界初の「ブレーキフィーリング調整システム」を搭載し、ライダーの体重や好みに合わせて制動力を微調整できる点も画期的。世界最軽量クラスの重量も相まって、シリアスなレーサーから、輪行やロングライドを楽しむツーリング派まで、あらゆるライダーにおすすめできる逸品です。豊富なカラーバリエーションも、デザイナーとしては見逃せないポイントですね。

まとめ

今回は、「もし一つだけパーツを変えるなら、ブレーキが最高にかっこいい」というテーマで、改めてお話しさせていただきました。

速さや軽さを追い求めるカスタムも、もちろん自転車の大きな楽しみの一つです。しかし、自転車が私たちの生活に寄り添う「道具」である以上、その根幹を支える「安全性」に目を向けることは、非常に重要だと僕は考えています。

「しっかり止まる」という当たり前のようで奥が深い性能に投資すること。それは、自分自身を守るためだけでなく、周りの交通社会全体への配慮の表れでもあります。その思慮深い姿勢こそが、自転車乗りとしての人格を映し出し、真のかっこよさにつながるのではないでしょうか。

あなたの愛車に、最高の「お守り」を授けてみませんか?それはきっと、これからの自転車ライフを、より安全で、より豊かで、そして何よりも楽しいものにしてくれるはずです。

あなたのブレーキ選びに関するこだわりや、お気に入りのブランドがあれば、ぜひコメントで教えてください。皆さんの話を聞けるのを楽しみにしています。

それでは、また次の記事で会いましょう!ヒロヤスでした!