ブルックス、ジルベルソー…革サドルはなぜ愛される?その奥深い魅力と育て方

こんにちは、ヒロヤスです。大阪の街を今日も自転車で駆け抜けているアラフォー、デザイナーの僕です。

僕のブログをいつも読んでくださっている皆さん、本当にありがとうございます。さて、今回は、多くのサイクリストが一度は憧れるアイテム、**レザーサドル(革サドル)**について、その奥深い魅力をお話ししたいと思います。

硬くて、重くて、馴染むまで時間がかかる…。そんなネガティブなイメージを持つ人もいるかもしれません。しかし、革サドルは、ただの硬い座面ではありません。それは、まるでライダーの身体に合わせて形を変えるオーダーメイドのシートであり、大切に手入れをすることで、何十年も使える**「最高の相棒」**となり得るのです。

僕自身も、ブルックスの**『スイフト』**サドルを使い始めて早数年になります。最初は硬くて、本当に馴染むのか不安でしたが、今ではもう手放せない、僕の身体の一部のような存在です。

この記事では、ブルックス、ジルベルソー、そしてセラ・アナトミカといった、革サドルの代表的なブランドに焦点を当て、その独自の構造、手入れ方法、そして何よりも「馴染ませる」という特別な体験について、詳しく掘り下げていきます。

なぜレザーサドルを選ぶのか?:ハンモック構造の秘密

現代の多くのサドルは、プラスチックやカーボン製のベースの上に、フォームパッドやジェルを乗せて作られています。これらは軽量で快適ですが、時間とともにパッドがへたったり、ライダーの身体に完全にフィットするわけではありません。

一方、ブルックスやジルベルソー、セラ・アナトミカに代表される革サドルの多くは、ハンモック構造と呼ばれる独自の原理で快適性を生み出します。

これは、金属製のフレーム(レール)に、一枚の厚い革を張り、そのテンションを調整することで、まるで吊り橋のようにライダーの体重を受け止める構造です。

- 体圧分散: 革の面が、体重がかかる部分にしなやかに沈み込み、ライダーの坐骨の形に合わせて変形します。これにより、身体への負担が一点に集中することなく、広範囲に分散されます。

- 振動吸収: 革自体が持つ優れた柔軟性が、路面からの細かな振動を吸収し、お尻や腰への衝撃を和らげます。このしなやかさは、長距離ライドの疲労を軽減する上で非常に効果的です。

このハンモック構造こそが、革サドルが「育てる」サドルと言われる所以なのです。使い込むほどにあなたの身体に馴染み、唯一無二の最高の座り心地を生み出してくれるのです。

育てる時間:レザーサドルが「馴染むまで」

レザーサドルは、使い始めたばかりの頃は非常に硬く感じられるかもしれません。まるで新しい革靴を履いたときのように、違和感や窮屈さを感じることもあるでしょう。しかし、これは「欠点」ではなく、革サドルが持つ最大の**「魅力」であり、「成長」**の証なのです。

一般的に、革サドルが完全にライダーの坐骨の形に馴染むまでには、数百キロから1000キロ程度の走行が必要と言われています。この間、革は徐々に柔らかくなり、あなたの身体の曲線に合わせて、少しずつ形を変えていきます。

この過程は、決して楽な道のりではありません。しかし、その「馴染んでいく」感覚こそが、革サドルを持つ最大の喜びです。硬かったサドルが、ある日突然、嘘のように身体にフィットした時、まるで長い付き合いの友人と心を通わせたような、特別な感動を味わうことができます。

そして、一度完璧に馴染んだサドルは、あなたの身体の一部になります。フレームやコンポーネントは時代の変化に合わせて買い替えることがあっても、このサドルだけは10年、20年と使い続けるサイクリストも珍しくありません。それほどまでに、革サドルは唯一無二の存在となり得るのです。

長く使うための儀式:レザーサドルのお手入れ

最高のサドルを育てるには、愛情のこもったお手入れが欠かせません。適切なお手入れをすることで、革のしなやかさを保ち、ひび割れや乾燥を防ぎ、何十年も使用することができます。

1. オイルアップ

革の乾燥を防ぎ、柔軟性を保つために、定期的なオイルアップが必要です。

- 頻度: 使用頻度にもよりますが、数ヶ月に一度を目安に行いましょう。

- 方法: 専用の**サドルオイル(例:ブルックス社製 プルーフハイドロ)**を、サドルの裏面を中心に薄く塗り込みます。裏面から塗ることで、革の繊維にオイルがゆっくりと浸透し、表側がベタつくのを防ぎます。

[TIPS] オイルアップの「裏側」にまつわる話

先ほど、オイルアップは裏面を中心に、とお伝えしましたが、実はこのやり方は、革サドル愛好家の間では少し意見が分かれる部分でもあります。

裏面にオイルを塗ると、革の繊維が内側から柔らかくなり、早く馴染むというメリットがあります。一方で、「革が柔らかくなりすぎる」「ハンモックのテンションが落ちやすい」といった理由から、あえて裏面にはオイルを塗らないという考え方もあります。これは、どちらが正しいというものではなく、**「好みの問題」や、「革を育てる上での流儀」**のようなものです。

裏面へのオイルアップを行うか否かは、あなたのサドルとの付き合い方を決める、小さな「宗派」のようなもの。ぜひ、様々な情報に触れて、あなたなりの方法を見つけてみてください。

2. 雨対策

革は水に非常に弱いため、雨に濡れると硬化したり、形が崩れたりする可能性があります。

- 雨天時の使用は避ける: できるだけ、雨の日は自転車に乗らないのがベストです。

- 専用のカバー: どうしても雨天時に乗る必要がある場合は、専用のサドルカバーを装着しましょう。

- 濡れてしまったら: もし濡れてしまった場合は、乾いた布で水気を拭き取り、風通しの良い日陰で自然乾燥させます。ドライヤーなどを使うと革が痛むので絶対に避けましょう。

代表的なレザーサドルブランド

ここでは、革サドルの世界を牽引する、個性豊かな3つのブランドをご紹介します。

BROOKS(ブルックス)

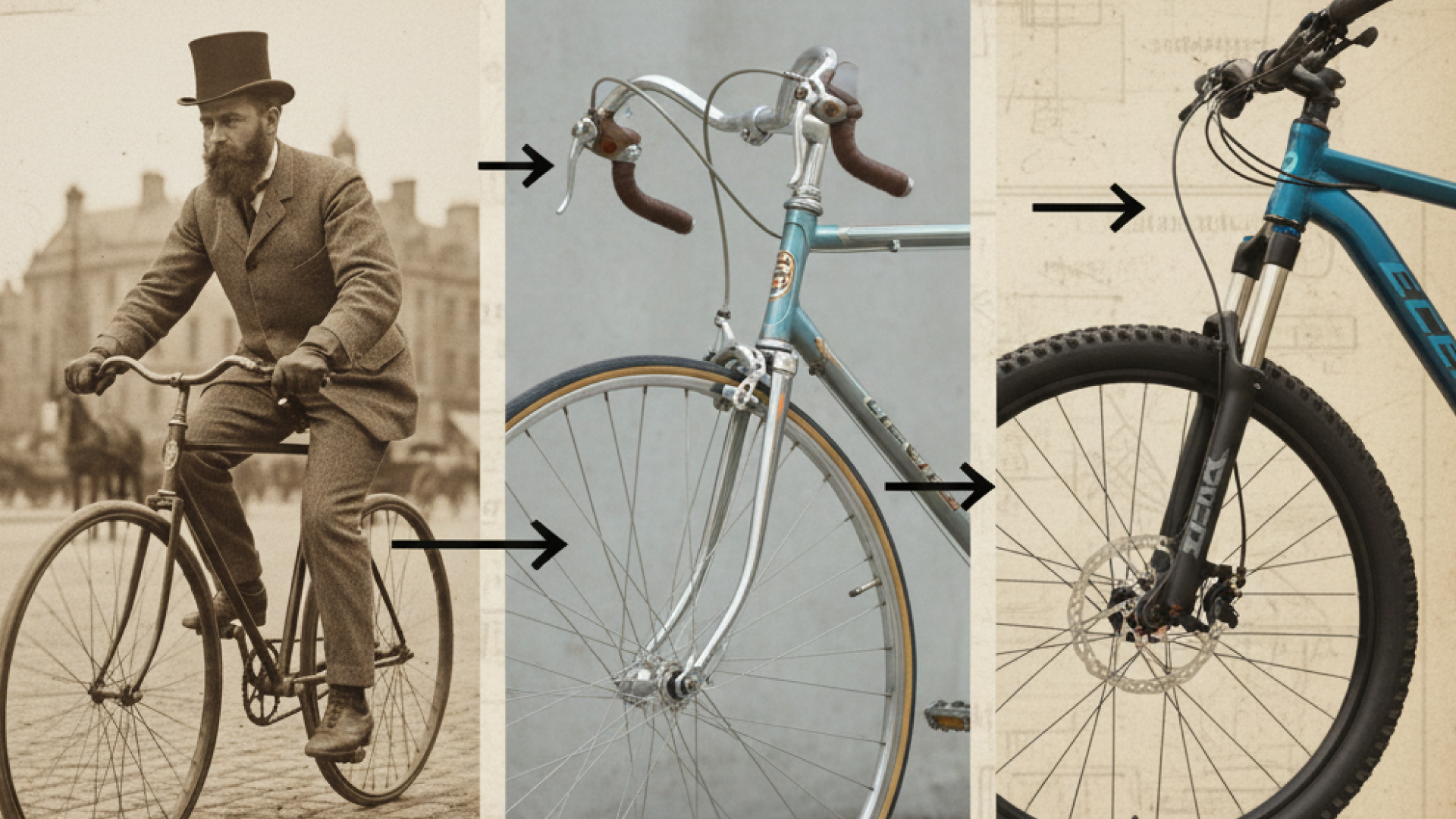

1866年創業の英国の老舗ブランド。革サドルと言えば、まずこの名前が挙がるほど、圧倒的な知名度と歴史を誇ります。そのデザインは、創業当時からほとんど変わっておらず、クラシックで普遍的な美しさを持っています。

- 代表モデル: B17。ブルックスのアイコンであり、最もスタンダードなモデル。長年にわたり多くのサイクリストに愛され続けています。

- 特徴: 丈夫で長持ちする分、馴染むまでには少し時間がかかります。しかし、一度馴染めばこれ以上ない座り心地を提供してくれます。

GILLES BERTHOUD(ジルベルソー)

フランスのハンドメイドサドルメーカー。ブルックスに比べてモダンなデザインと、革新的な構造が特徴です。特に、革をリベットで固定するのではなく、ネジでテンションを調整するシステムは、革の交換も可能にするなど、メンテナンス性にも優れています。

- 代表モデル: AspinやGalibier。美しい曲線と、洗練されたデザインが魅力です。

- 特徴: ブルックスよりも革が柔らかい傾向にあり、比較的早く馴染むと言われています。細部までこだわり抜いた、まるで工芸品のような仕上がりが魅力です。

Selle Anatomica(セラ・アナトミカ)

アメリカのブランド。革サドルの「硬くて馴染むまでが大変」という弱点を解決するために、独自のスプリットレール構造を採用しています。サドルの革を中央で切り裂くことで、左右の革が独立して動き、坐骨の動きに合わせて柔軟にたわむため、新品の状態でも驚くほどの快適性を実現しています。

- 代表モデル: Tシリーズ。中央にスリットが入ったユニークなデザインが特徴です。

- 特徴: 馴染むまでの期間が非常に短く、買ったその日から快適な乗り心地を体験できます。長距離ライダーや、革サドル初心者におすすめです。

まとめ:レザーサドルは、ただのパーツじゃない

いかがでしたでしょうか?

レザーサドルは、確かに価格も高く、最初から完璧な乗り心地を与えてくれるわけではありません。しかし、あなたの身体に合わせて成長し、何十年も愛用できる「唯一無二の存在」になるサドルは、他にないでしょう。

それは、自転車という趣味の、最も奥深く、そして楽しい部分の一つです。ただ消費するのではなく、共に時間を過ごし、育てることで、あなたは自転車との新しい関係性を築くことができます。

**繰り返しになりますが、**僕もブルックスの『スイフト』を使い始めるまで、自分はどんなサドルでも平気な「鉄のケツタイプ」だと思っていました。しかし、先日、ちょっとした事情で別の新しいサドルに浮気してみたところ、初めてお尻が痛くなるという経験をしました。

これは以前、何かの記事でも書きましたが、道具の本当の快適さは、**「アップグレードした時ではなく、ダウングレードした時に初めてわかる」**ものです。レザーサドルもまさに同じ。馴染んだ後の快適さは、他のどんなサドルにも代えがたいものです。

もしあなたが、レザーサドルを「いつか欲しいな…」と少しでも考えているなら、ぜひ今すぐ使い始めることをおすすめします。なぜなら、最高の座り心地を得るまでには時間がかかるからです。「いつか」始めれば、それだけ最高の瞬間は遠のいてしまいます。自転車と最高の相棒として長く付き合うために、今日が一番早い日なのです。

もしあなたが、自分の自転車を、もっと特別な存在にしたいと願うなら、ぜひ一度、レザーサドルの世界に足を踏み入れてみてください。

それでは、また次の記事で会いましょう!ヒロヤスでした!