自転車の心臓部!ブレーキの歴史と種類を徹底解説!

こんにちは、ヒロヤスです。大阪の街を今日も自転車で駆け抜けているアラフォー、デザイナーの僕です。

僕のブログをいつも読んでくださっている皆さん、本当にありがとうございます。さて、今回は自転車のパーツの中でも、僕が最も重要だと考えている「ブレーキ」について、その歴史から種類、そしてそれぞれの魅力に至るまで、徹底的に掘り下げてお伝えしたいと思います。

自転車のカスタムというと、フレームやホイール、コンポーネントのアップグレードに目が行きがちですよね。もちろん、それらも自転車を構成する大切な要素で、走りを大きく左右します。でも、どんなに速く走れても、どんなに軽くても、「確実に、安全に止まれる」という信頼がなければ、心から走りを楽しむことはできません。ブレーキは、まさにライダーの命を預かる心臓部なんです。

デザイナーという仕事柄、僕はモノの機能美に強く惹かれます。ブレーキキャリパーの緻密な造形、レバーから伝わる力の流れを具現化したようなメカニズム。そこには、安全性と性能を追求する中で生まれた、必然的な美しさが宿っています。

この記事を読めば、「ブレーキってこんなに奥深かったのか!」と、きっとあなたの自転車のブレーキが、今までとは少し違って見えてくるはずです。それでは、壮大なブレーキの世界へご案内しましょう。

すべては「止まりたい」という願いから始まった。ブレーキの歴史

今でこそ当たり前にある自転車のブレーキですが、その歴史は決して平坦なものではありませんでした。

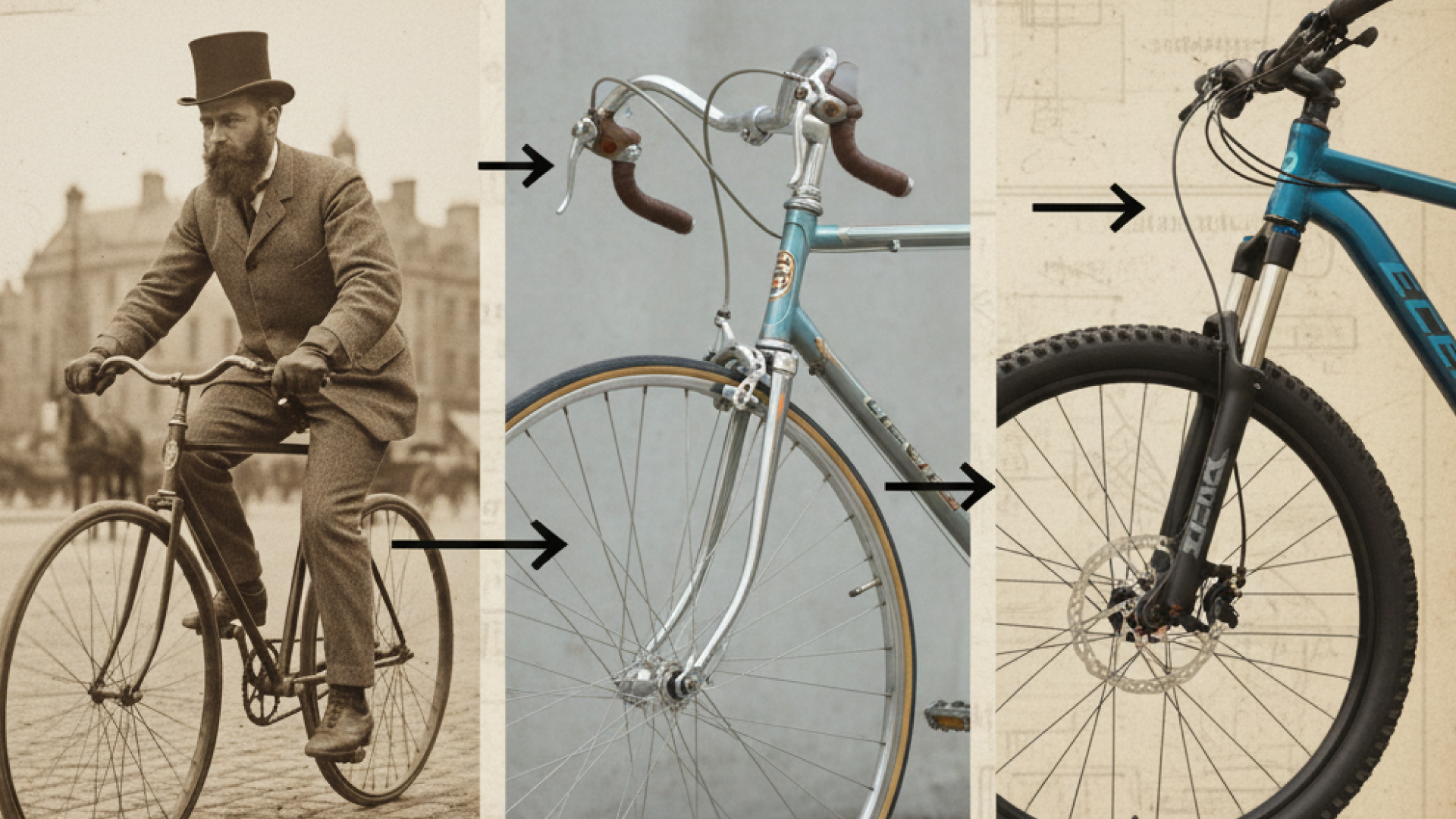

自転車の原型と言われる1817年の「ドライジーネ」には、ブレーキという機構は存在しませんでした。どうやって止まっていたかというと、地面を足で擦って減速していたのです。想像するだけで、ちょっと怖いですよね。

その後、ペダルが発明され、自転車がより速い乗り物になると、「止まる」ための本格的な装置が必要になります。そこで登場したのが「スプーンブレーキ」です。これは、てこの原理で金属の板(スプーン)を前輪のソリッドゴムタイヤに直接押し付けて摩擦を起こす、非常に原始的なものでした。

1880年代に空気入りタイヤが登場すると、スプーンブレーキではタイヤを傷つけてしまうため、新たな方式が求められます。ここから、リム(車輪の外周部)を制動媒体とする「リムブレーキ」の時代が幕を開けます。このリムブレーキという基本概念が、その後100年以上にわたって様々な形に進化していくことになるのです。

スポーツバイクの進化を支えたリムブレーキたち

ここからは、ロードバイクやマウンテンバイクなど、スポーツバイクの発展と共に進化してきた、代表的なリムブレーキの種類を見ていきましょう。

キャリパーブレーキ

ロードバイクと聞いて、多くの人が思い浮かべるのがこのブレーキではないでしょうか。アーチ状の本体(キャリパー)がタイヤをまたぎ、左右からブレーキシューでリムを挟み込んで制動します。

その歴史は古く、19世紀末には原型が存在していました。初期のものは「シングルピボット」と呼ばれる、一本の軸でアームが動くシンプルな構造でしたが、1980年代にシマノが開発した「デュアルピボット」の登場で制動力とコントロール性が飛躍的に向上し、ロードバイクブレーキのスタンダードとなりました。軽量で空力にも優れるため、長らくレースシーンの主役であり続けた、まさに王道のブレーキです。

センタープルブレーキ

1950年代から70年代にかけて、特にフランスの自転車で一世を風靡したブレーキです。左右独立したアームを、”チドリ”と呼ばれるパーツを介して一本のワイヤーで引き上げる構造が特徴です。

フランスのMAFAC(マファック)社がその代表格で、独特のメカニカルな美しさと、タイヤクリアランスを広く取れる設計から、当時のランドナー(旅用自転車)やスポルティーフ(快走車)に広く採用されました。調整には少しコツが必要ですが、今でもヴィンテージバイクやクラシカルなカスタムを好むサイクリストから支持されています。

カンチブレーキ(カンチレバーブレーキ)

シクロクロスや初期のマウンテンバイク、ツーリングバイクで定番となったブレーキです。フレームやフォークに設けられた台座に左右のアームを独立して取り付け、チドリを介してワイヤーを引く構造はセンタープルと似ています。

最大の特徴は、泥や障害物が詰まりにくい広いタイヤクリアランスを確保できること。悪路を走るシクロクロス競技では、その泥はけの良さが絶対的な強みとなりました。セッティングによってブレーキの効き味を調整できる奥深さ(沼とも言います)があり、Paul Componentのような美しい削り出しの製品も多く、カスタムパーツとしても人気が高いブレーキです。

Vブレーキ

1996年、シマノがMTBコンポーネント「XT」で発表し、マウンテンバイク界に衝撃を与えたブレーキです。カンチブレーキと同じ台座を使いながら、ワイヤーを横引きにすることで、てこの原理を最大限に活用。カンチブレーキとは比較にならないほどの強力なストッピングパワーと、シンプルな構造によるメンテナンス性の高さを両立させました。

このVブレーキの登場により、MTBの走りはよりアグレッシブに、よりハイスピードになりました。現在ではクロスバイクの標準的なブレーキとして、その優れた性能を多くの人に提供し続けています。

さらなる制動力を求めて。ディスクブレーキの時代

天候に左右されず、常に安定した制動力を。その理想を追求して生まれたのがディスクブレーキです。もともとは自動車やオートバイで使われていた技術ですが、90年代後半からマウンテンバイクの世界で普及し始め、今やロードバイクでも主流となりつつあります。

ハブに取り付けられた円盤(ローター)を、ブレーキキャリパーに内蔵されたパッドで挟んで制動する仕組みです。

ディスクブレーキ(ワイヤー引き/メカニカル)

従来のブレーキレバーをそのまま使い、ワイヤーでキャリパーを動かすタイプです。油圧式に比べて構造がシンプルで、出先でのトラブルにも対処しやすく、メンテナンスが容易というメリットがあります。価格も比較的安価なため、エントリーグレードのスポーツバイクや、輪行などでの扱いやすさを重視するツーリングバイクに採用されることが多いです。

ディスクブレーキ(油圧)

レバーを握る力を、オイルで満たされたホースを通してキャリパーに伝えるタイプです。ワイヤーのような伸びや摩擦がないため、非常に軽い力で強力かつ繊細なブレーキコントロールが可能です。雨天時や長い下り坂など、シビアなコンディションでも安定した性能を発揮します。その圧倒的な性能から、現在のマウンテンバイクやグラベルロード、パフォーマンス志向のロードバイクでは標準装備となっています。

個性派ぞろい!ちょっと変わったブレーキたち

スポーツバイク以外にも、自転車の世界にはユニークなブレーキが存在します。

コースターブレーキ

ビーチクルーザーや一部のシンプルな街乗り自転車で見かける、非常にユニークなブレーキです。ブレーキレバーがなく、ペダルを逆回転させることで後輪のハブ内部にあるブレーキが作動します。ハンドル周りがスッキリするのが最大の魅力。構造もシンプルで、故障が少ないのも特徴です。

ロッドブレーキ

1950年代頃までの実用車(郵便屋さんや新聞屋さんが乗っていたような、重い荷物を運ぶ自転車)に採用されていたブレーキです。ハンドルレバーからブレーキ本体まで、ワイヤーの代わりに金属の棒(ロッド)で力を伝えます。独特のレトロな外観と、カチッとした操作感が魅力で、今でも当時の自転車をレストアする愛好家から親しまれています。

ドラムブレーキ

雨に強く、メンテナンスフリーという特徴を持つブレーキです。後輪ハブと一体化した密閉構造で、内部のブレーキシューを押し広げて制動します。日本のいわゆる「ママチャリ」の後輪ブレーキとして広く普及している「ローラーブレーキ」も、このドラムブレーキの一種です。性能は安定していますが、重量があり、放熱性が低いという側面もあります。

各ブレーキを代表するプロダクト

ここでは、それぞれのブレーキカテゴリーを象徴するような、僕が特に魅力を感じるプロダクトをいくつかご紹介します。

キャリパーブレーキを代表するプロダクト: SHIMANO “ULTEGRA”

レースの世界で磨かれた性能と信頼性を、多くのサイクリストに届けてくれるシマノのアルテグラ。そのデュアルピボットキャリパーブレーキは、シャープな制動力と絶妙なコントロール性を両立した、まさに現代リムブレーキの完成形の一つと言えるでしょう。

カンチブレーキを代表するプロダクト: Paul Component “Touring Canti”

アメリカのコンポーネントブランド、Paul Component。彼らが作るカンチブレーキは、CNC削り出しによる美しい仕上げと、堅牢な作りが魅力です。性能はもちろんのこと、自転車のカスタムパーツとして「所有する喜び」を与えてくれる逸品です。

Vブレーキを代表するプロダクト: SHIMANO “DEORE XT”

Vブレーキの歴史を作ったシマノ。その中でもDEORE XTグレードは、過酷なマウンテンバイクのフィールドで鍛え上げられた信頼性と性能を誇ります。軽いタッチでガツンと効く、Vブレーキの理想形がここにあります。

油圧ディスクブレーキを代表するプロダクト: SRAM “Rival eTap AXS HRD”

電動無線コンポーネントで市場をリードするSRAM。その油圧ディスクブレーキは、軽いレバータッチと、指一本で車体をコントロールできる高い制動力が魅力です。特にグラベルロードなど、多様な路面状況でその真価を発揮します。

機械式ディスクブレーキを代表するプロダクト: TRP “SPYRE”

機械式ディスクブレーキの決定版とも言われるのが、TRPのSPYREです。両側のピストンが均等に動く「対向ピストン」構造を採用しており、ワイヤー引きでありながら油圧式に迫るコントロール性と制動力を実現しています。

まとめ

今回は、自転車のブレーキについて、その歴史から多種多様な種類までを駆け足で見てきました。

初期の足で止める時代から、スプーンブレーキ、そして現代のリムブレーキや高性能な油圧ディスクブレーキまで、その進化の歴史は、自転車がより速く、より遠くへ、そしてより安全に走るための挑戦の歴史そのものです。

それぞれのブレーキには、生まれた時代背景や目的があり、一つ一つに良さがあります。最新の油圧ディスクブレーキが最も優れているのは事実ですが、キャリパーブレーキのダイレクト感や、カンチブレーキのセッティングの奥深さもまた、自転車の大きな楽しみの一つです。

大切なのは、自分の自転車のブレーキがどのような特性を持っているかを理解し、その性能を最大限に引き出せるように、日頃からメンテナンスを怠らないことです。そして、これから新しい自転車を選ぶ、あるいはブレーキをアップグレードする際には、ぜひこの記事を思い出してみてください。あなたのライディングスタイルや走る場所に最適なブレーキを選ぶことが、あなたの自転車ライフをより豊かで安全なものにしてくれるはずです。

ブレーキは、単なる「止まるための道具」ではありません。それは、あなたの走りを支え、挑戦を後押しし、そして何よりもあなたの安全を守ってくれる、最も信頼すべきパートナーなのです。

この記事が、あなたのブレーキに対する理解を深める一助となれば幸いです。あなたの愛車のブレーキは、どのタイプでしたか?ぜひ、コメントで教えてくださいね。

それでは、また次の記事で会いましょう!ヒロヤスでした!