FUJIという自転車ブランド。日本のブランド?アメリカ?100年を超える歴史とクロモリの魂

こんにちは、ヒロヤスです。大阪の街を今日も自転車で駆け抜けているアラフォー、デザイナーの僕です。

僕のブログをいつも読んでくださっている皆さん、本当にありがとうございます。さて、今回は僕たちが愛してやまない自転車ブランドの中から、特にその歴史と哲学に深く惹かれる「FUJI」について、他のどのブログやウェブサイトよりも一歩踏み込んだお話をお伝えしたいと思います。FUJIと聞くと、ピストバイクの「FEATHER」を思い浮かべる人が多いかもしれません。

確かにそれもFUJIの象徴的な一面ですが、その背景には1世紀以上にもわたる、日本のモノづくりと、世界へ挑戦した壮大な物語が広がっているんです。

今回は、FUJIがどのようにして生まれ、どのような道を歩んできたのか、そしてなぜ今もなお、僕たちサイクリストの心を掴んで離さないのか、その秘密を紐解いていきたいと思います。

FUJIの誕生:そのルーツは1899年の日本にあった

FUJIの物語は、僕たちが想像するよりもずっと古く、1899年(明治32年)にまで遡ります。創業者である岡崎久次郎氏が立ち上げた「日米商店」がその原点です。

当初はアメリカ製品の輸入販売を手掛けていましたが、やがてイギリスのラーヂ自転車の輸入を開始。これが、FUJIというブランドが自転車の世界に足を踏み入れる第一歩となりました。

そして1928年、ついに商標を「富士」へと改称。日本の象徴である富士山をその名に冠した瞬間です。ここから、FUJIは単なる輸入販売業者ではなく、日本の自転車文化を牽引するメーカーとしての道を本格的に歩み始めます。

戦後の復興期には、アジア競技大会でFUJIのレーサーが優勝を飾るなど、国内外のレースシーンでその名を轟かせました。

アメリカへ、そして世界へ。FUJIがグローバルブランドになるまで

FUJIの歴史における大きな転換点は、1970年代のアメリカ進出です。当時、日本の製品がまだ「安かろう悪かろう」というイメージを持たれていた時代に、FUJIは高品質な自転車で真っ向から勝負を挑みました。軽量で強度の高いクロモリフレームをいち早く採用するなど、その技術力と品質はアメリカのサイクリストたちに高く評価され、「FUJI」の名は一気に全米に広がります。

日本で生まれ、アメリカで育った。このユニークなバックグラウンドこそが、FUJIの製品に宿る独特の雰囲気の源泉かもしれません。日本のモノづくりらしい実直さと、アメリカのストリートカルチャーが生み出す自由な感性。この二つが融合しているからこそ、FUJIの自転車は、ただの移動手段ではなく、自己表現のツールとして多くの人々に受け入れられているのだと僕は思います。

FUJIの哲学:機能美と革新性の融合

デザイナーという仕事柄、僕はモノの背景にある哲学やスタンスに強く惹かれます。FUJIのプロダクト作りにおけるスタンスは、一言で言えば「機能美と革新性の融合」です。

彼らは、ただ新しい技術を追い求めるだけでなく、自転車としての普遍的な美しさを決して忘れません。特にクロモリフレームに見られる、細身でホリゾンタルなシルエットへのこだわりは、その哲学を象徴しています。

一方で、グラベルロードのような新しいカテゴリーにも積極的に挑戦し、常に時代のニーズを捉えようとする姿勢も持ち合わせています。伝統と革新、この両輪を回し続けることで、FUJIはいつの時代も色褪せない魅力的な自転車を生み出し続けているのです。

FUJIを代表するクロモリプロダクト

さて、ここからは現在僕たちが手にすることができる、FUJIの魂が宿ったクロモリバイクたちを具体的に見ていきましょう。それぞれのモデルが、どのような乗り方におすすめなのか、僕なりの視点で紹介します。

シングルスピードの代名詞:「FEATHER」

もはや説明不要の、FUJIのアイコン的存在です。無駄を一切削ぎ落としたシンプルなデザインは、機能美の極致と言えるでしょう。細身のクロモリフレームが描くホリゾンタル(水平)のトップチューブは、ただただ美しいの一言。

このバイクは、街を軽快に駆け抜けるのに最適です。ダイレクトな乗り味は、自分の脚力がそのまま推進力に変わる感覚を教えてくれます。カスタムのベースとしても非常に人気が高く、ドロップハンドルをライザーバーに変えたり、ホイールを新調したりと、自分だけの一台を育てていく楽しみも尽きません。大阪の街中でも、お洒落な若者が颯爽と乗りこなしているのをよく見かけますね。

次世代の万能バイク:「FEATHER CX+」

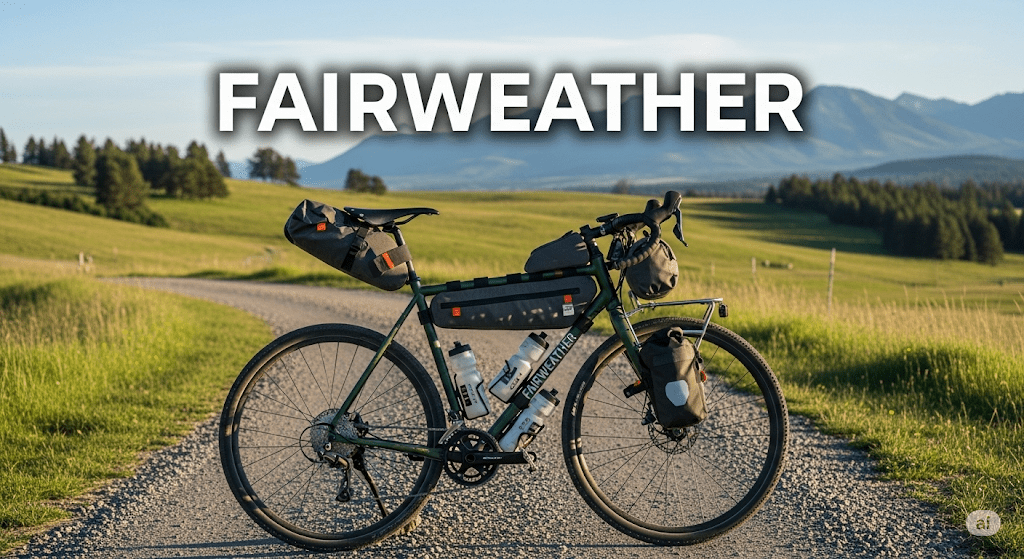

FEATHERの名前を冠していますが、そのキャラクターは大きく異なります。こちらは、太いブロックタイヤとディスクブレーキ、そして多段ギアを備えたグラベルロードです。

アスファルトの綺麗な道から、少し荒れた河川敷の砂利道まで、道を選ばずに突き進んでいける走破性が魅力。クロモリフレーム特有のしなやかさが、路面からの衝撃を吸収してくれるので、長距離のツーリングでも疲れにくいのが特徴です。通勤・通学のような日常使いから、週末のバイクパッキングまで、まさに「万能」という言葉がふさわしい一台。これから自転車で色々なことに挑戦してみたい、という人の最初のパートナーとして、これ以上ない選択だと思います。

ネオクラシックな街乗りバイク:「BALLAD」

クラシカルなルックスでありながら、現代的な走行性能を併せ持つのがこのBALLADシリーズです。ドロップハンドル仕様の「BALLAD R」と、よりアップライトな姿勢で乗れる「BALLAD Ω (OMEGA)」などがラインナップされています。

BALLAD Rは、休日に少し遠くまでサイクリングに出かけたい、といった用途にぴったり。クロモリフレームの乗り心地の良さを存分に味わいながら、景色の良い道をゆったりと流すのは最高の時間です。一方、BALLAD Ωは、そのスタイリッシュな見た目でストリートによく映えます。毎日の通勤を、少しだけ特別な時間に変えてくれるような自転車です。

アーバンクロモリのニュースタンダード:「TALAWAH」

BALLADよりもさらに太いタイヤを履きこなし、街中のあらゆる段差や路面状況をものともしない走破性を持ったモデルがTALAWAHです。クロスバイクとMTBの中間のような存在で、アップライトなポジションでリラックスして乗ることができます。

日々の買い物から、ちょっとしたダート走行まで、懐の深い使い方ができるのがこのバイクの面白いところ。キャリアやバスケットを取り付けて、実用性を高めるカスタムもよく似合います。日々の生活に寄り添いながら、時々冒険にも連れ出してくれる、頼もしい相棒になってくれるでしょう。

まとめ

今回は、FUJIというブランドの歴史から、その哲学、そして具体的なクロモリプロダクトまで、深く掘り下げてみました。

1899年に日本で産声を上げ、アメリカのカルチャーの中で育ち、そして今また日本の僕たちを魅了する。FUJIの自転車には、そんな壮大な時間と空間を超えたストーリーが詰まっています。彼らが一貫して持ち続けているのは、自転車への誠実な姿勢です。見た目の美しさと、道具としての機能性。そのどちらにも妥協せず、乗り手のライフスタイルに寄り添う一台を届けようとする情熱が、FUJIの製品からはひしひしと伝わってきます。

だからこそ、FUJIの自転車は単なる工業製品ではなく、どこか体温を持った生き物のような存在感を放つのです。細身のクロモリフレームに跨り、ペダルをひと漕ぎすれば、100年以上にわたって受け継がれてきた「自転車を愛する心」が、きっとあなたにも伝わるはずです。

この記事を読んで、FUJIの自転車に少しでも興味を持っていただけたら嬉しいです。皆さんはFUJIのどのモデルが好きですか?あるいは、どんな思い出がありますか?ぜひ下のコメント欄で、あなたのFUJIストーリーを聞かせてください。

それでは、また次の記事で会いましょう!ヒロヤスでした!