リヴェンデル。こだわり過ぎたバイクメーカーの歴史と、ラグに込められたこだわりの深さをご紹介します。

こんにちは、ヒロヤスです。大阪の街を今日も自転車で駆け抜けているアラフォー、デザイナーの僕です。

僕のブログをいつも読んでくださっている皆さん、本当にありがとうございます。さて、今回は、多くのサイクリストがその名を聞いたことはあっても、その全貌を理解している人は少ないであろう、知る人ぞ知るバイクブランド、**リヴェンデル・バイシクル・ワークス(Rivendell Bicycle Works)**について、他のどの記事よりも深く掘り下げてお話ししたいと思います。

リヴェンデルは、ただ自転車を作る会社ではありません。それは、現代の自転車業界に対する、静かで、しかし確固たる**「信念」**を体現する存在です。

創業者と、その反骨精神:リヴェンデル誕生の物語

リヴェンデルの物語は、創業者である**グラント・ピーターセン(Grant Petersen)**という人物を抜きには語れません。

彼はかつて、日本の自転車メーカー**ブリヂストン・サイクル(Bridgestone Cycle)**のアメリカ支社で、マーケティング部長として活躍していました。彼はそこで、スポーツサイクルというものが、本来あるべき姿からどんどん離れていく現状を目の当たりにします。カーボン素材の採用、過剰なまでの軽量化、そしてレースでの勝利だけを目的とした、硬く、乗り心地の悪いフレーム…。

グラントは、そうした業界の潮流に真っ向から異を唱えました。彼の考えはこうです。 「自転車は、レースのためだけの道具ではない。日常の移動、買い物、そして何よりも**『楽しむ』**ための、美しく、快適で、頑丈な『道具』であるべきだ」

このイズムを形にするため、彼はブリヂストンを去り、1994年にカリフォルニア州ウォルナットクリークにリヴェンデル・バイシクル・ワークスを設立しました。

リヴェンデルという名前は、J.R.R.トールキンの『指輪物語』に登場するエルフの谷「裂け谷(Rivendell)」に由来します。そこは平和と美が守られた聖域であり、まさにグラントが目指す「自転車本来の姿」を象徴する場所でした。

リヴェンデルの価値観:時代に逆行する「タフ&ビューティフル」

リヴェンデルのプロダクトは、そのデザインや機能のすべてに、創業者の価値観が色濃く反映されています。

1. 「反レース」の設計思想

リヴェンデルは、速く走るための自転車を否定します。彼らが重視するのは、ライダーが最も快適に、長く、そして安全に乗れることです。そのため、フレームは現代のロードバイクのように前傾姿勢を強いるものではなく、上体を起こした楽な乗車姿勢になるよう設計されています。

2. 素材へのこだわり:クロモリフレームとラグ溶接の美

リヴェンデルのフレームは、ほぼすべてが**クロモリ鋼(クロムモリブデン鋼)**でできています。これは、彼らが追求する「しなやかな乗り心地」と「圧倒的な耐久性」を実現するための、最良の選択です。クロモリは、カーボンやアルミのように剛性一辺倒ではなく、路面の振動を吸収し、ライダーの疲労を軽減します。

そして、彼らのフレームの大きな特徴が、**ラグ溶接(Lugged Construction)**です。これは、パイプとパイプを接合する際に、ラグと呼ばれる接続金具を使い、その隙間に真鍮や銀のロウを流し込んで接合する、伝統的な工法です。この手間のかかる手法は、接合部に応力を分散させ、フレームの耐久性を高めるだけでなく、まるで彫刻のように美しい造形を生み出します。リヴェンデルのバイクが持つ、どこか懐かしく、温かみのある佇まいは、このラグ溶接の技術が支えているのです。

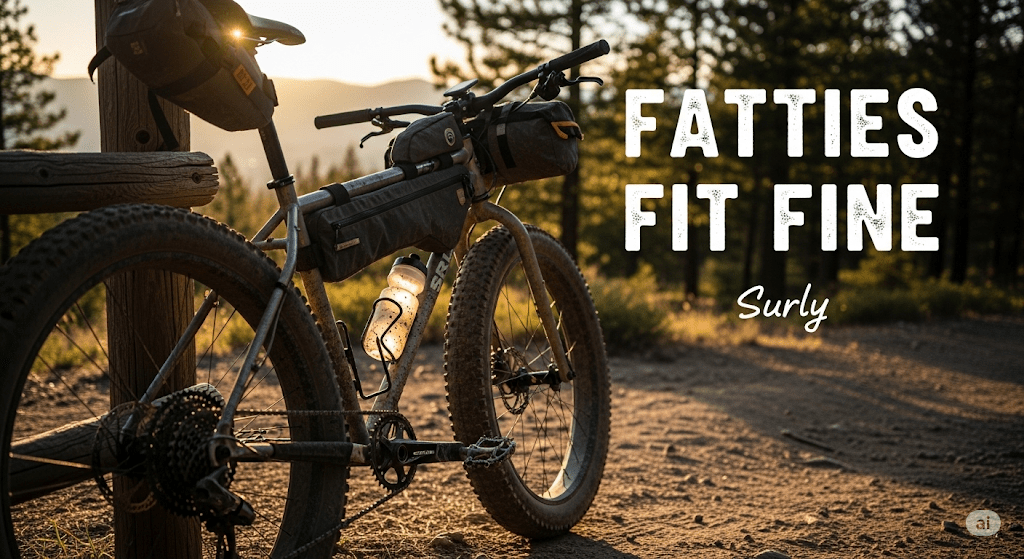

3. 太いタイヤと、無限の拡張性

彼らのフレームは、現代のバイクとは一線を画し、極太のタイヤを装着できるクリアランスを持っています。これにより、舗装路から未舗装路まで、道を選ばずにどこへでも行ける自由を手に入れることができます。 さらに、キャリアやフェンダー、ボトルケージ、バッグなどを取り付けるための**ダボ穴(ネジ穴)**が豊富に設けられており、一台の自転車をあなたのライフスタイルに合わせて無限にカスタマイズできます。

日本におけるリヴェンデル:特別な愛され方

リヴェンデルが日本にやってきたのは、設立から数年後の1990年代後半から2000年代初頭にかけてと言われています。そして、その存在を日本の自転車文化に深く根付かせたのは、東京に拠点を置く人気自転車ショップ**ブルーラグ(Blue Lug)**の存在を抜きには語れません。

彼らが提唱する「日常に溶け込む自転車文化」というスタイルは、リヴェンデルのスタンスと見事に合致しました。

日本でリヴェンデルが愛される理由は、その性能やスペックだけではありません。

- 「ヤレ感」の美学: 傷や汚れ、錆びさえも「味」として楽しむことができる、使い込むほどに愛着が湧くバイク。

- 普遍的なデザイン: 流行に左右されない、クラシックで普遍的なデザインは、いつまでも飽きることがありません。

- 道具としての信頼性: 旅先でトラブルが起きても、シンプルな構造ゆえに修理がしやすい。

日本独自の**「ランドナー」や「スポルティーフ」**といった、旅を目的とした自転車文化が根付いていた土壌も、リヴェンデルが受け入れられた大きな要因と言えるでしょう。

代表的なプロダクトたち

リヴェンデルの製品は、その多くがフレームセットで販売されており、ライダーが好みのパーツを選んで組み上げます。ここでは、現在も人気の高い代表的なモデルをいくつかご紹介します。

A. Homer Hilsen(A.ホーマー・ヒルセン)

リヴェンデルのラインナップの中でも特に象徴的なモデル。長距離ツーリングを想定した、バランスの取れたジオメトリが特徴です。太めのタイヤ(最大700c×48mm)を履かせることができ、舗装路からグラベルまで、快適に走り続けることができます。

Atlantis(アトランティス)

リヴェンデルのアイコニックなモデル。世界中を旅するための究極のバイクとして設計されており、圧倒的な積載能力と、重い荷物を積んでも安定する頑丈なフレームが魅力です。まさに「自転車の冒険家」に捧げる一台です。

Clem Smith Jr.(クレム・スミス・ジュニア)

「自転車の最もシンプルな形」を追求したモデル。ママチャリのように乗り降りがしやすいスタッガードフレーム(トップチューブが斜めになっている)で、日常の買い物や街乗りを快適に楽しむために作られました。

Joe Appaloosa(ジョー・アパルーサ)

マウンテンバイクのルーツをリヴェンデルの設計思想で再構築したモデル。27.5インチのワイドタイヤに対応し、どんな悪路でも快適に走破します。見た目はクラシックながら、最新のタイヤやパーツにも対応する懐の深さを持っています。

[TIPS] なぜフレームに人の名前が使われているのか?

リヴェンデルのフレーム名には、創業者グラント・ピーターセンと関わりのある人々の名前が付けられています。例えば、”A. Homer Hilsen”は、グラントの旧友であるHomer Hilsen氏に由来し、”Joe Appaloosa”の「Joe」はグラントの友人の名前から取られています。これは、彼らのブランドが単なる製品ではなく、人と人との繋がりを大切にするコミュニティの一部であることを示しているのです。

日本での取り扱いショップ

リヴェンデルの自転車は、一般の自転車店ではほとんど見かけることがありません。彼らの信念を理解し、その価値観を共有する限られたショップでのみ取り扱いがあります。

- Blue Lug(ブルーラグ): 東京に3店舗を構える、日本のリヴェンデル文化を牽引する存在。カスタムの知識も豊富で、リヴェンデルのバイクを最高の形で組み上げてくれます。

- Grumpy Bike Shop(グランピー): 広島に拠点を置くショップ。リヴェンデルをはじめ、海外の個性的なバイクブランドを多く扱っており、フレームの取り扱いも豊富です。

- Circles(サークルズ): 名古屋を拠点に、高品質な自転車やパーツをセレクトしているショップ。リヴェンデルの製品も豊富に取り揃えています。

まとめ:リヴェンデルは、あなたの「自転車観」を変える

さて、これでリヴェンデル・バイシクル・ワークスというブランドのことが、少しは整理がついたでしょうか?

彼らは、ただ自転車を販売しているだけではありません。グラント・ピーターセンという一人の男のイズムが、製品を通じて世界中の人々に「自転車とは何か?」という問いを投げかけているのです。

もしあなたが、レースのタイムや、スペックの数値に疲れてしまったなら。 もしあなたが、自分の自転車を、もっと自分の人生に寄り添う「相棒」にしたいと願うなら。

一度、リヴェンデルの世界に触れてみてください。そこには、現代の自転車業界が忘れかけていた、**「乗る喜び」「使う楽しみ」「愛でる美しさ」**が詰まっています。そして、それはあなたの自転車観を、根本から変えてくれるかもしれません。

それでは、また次の記事で会いましょう!ヒロヤスでした!