自転車の心臓部、BB(ボトムブラケット)深掘り考察!乗り味を激変させる奥深き世界

まいど!ヒロヤスです。今日もチャリで職場まで爆走してきたで!

皆さん、自転車乗ってますかー?僕は毎日、愛しのクロモリロードで通勤してます。街で見かけるチャリのパーツ構成とか、ついついチェックしてしまうんですよね。特にBB(ボトムブラケット)!普段はクランクに隠れてる地味な存在やけど、実は自転車の走行性能を大きく左右する超重要パーツなんです。

今回は、そんなBBについて、とことん掘り下げて考察していきたいと思います!BBの高さや軸長が走行感にどう影響するのか、方式ごとのメリット・デメリット、そして、どんな乗り方をしたいかによってBB選びのポイントが変わってくるのか…僕なりに調べて、試乗したり、詳しい人に話を聞いたりした結果をまとめてみました!

1. BBって何?なんで重要なん?

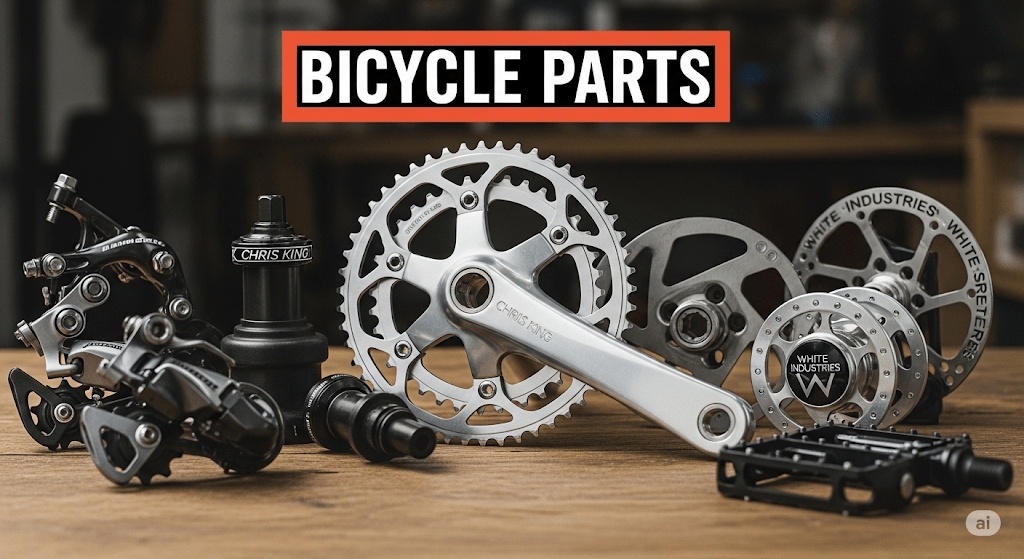

BB(ボトムブラケット)は、自転車のフレームのクランクを取り付ける部分のこと。ペダルを踏む力を回転運動に変え、チェーンを通じて後輪に伝える、まさに自転車の心臓部なんです。BBの性能が悪いと、ペダリングパワーがロスしたり、異音が発生したり、最悪の場合、走行不能になったりすることも…。

BBの重要性を理解するには、自転車の構造をちょっとだけ知っておく必要があります。僕らの足で踏み込んだ力は、ペダル、クランク、BB、チェーン、スプロケット、後輪という順番で伝わっていきます。この経路の中で、BBはクランクの回転をスムーズにする役割を担っているんですね。

BBのベアリングがスムーズに回転しないと、ペダリングが重く感じたり、異音が発生したりします。また、BBの剛性が低いと、ペダリングパワーが逃げてしまい、加速性能が低下したり、ヒルクライムで力が入りにくくなったりします。だから、BB選びは本当に重要なんです!

2. BBの高さ:重心と安定感、そしてペダリング効率

BBの高さは、自転車の重心に大きく影響します。BBが高いほど重心が高くなり、低いほど重心が低くなります。一般的に、重心が高いとハンドリングが軽快になり、低いと安定感が増すと言われています。

- BBが高い場合:

- メリット:コーナリング時にペダルを地面に擦りにくい。ハンドリングが軽快で、クイックな操作が可能。

- デメリット:重心が高くなるため、高速走行時に不安定になる場合がある。ペダリング効率が若干低下する可能性がある。

- BBが低い場合:

- メリット:重心が低くなるため、安定感が増す。特に高速走行時や下り坂で安定性が向上。

- デメリット:コーナリング時にペダルを地面に擦りやすい。ハンドリングが重くなる場合がある。

じゃあ、どっちが良いの?って話ですが、これは乗り方や好みに大きく左右されます。例えば、クリテリウムのようなコーナーが多いレースでは、ペダルを擦りにくいBBの高い自転車が有利です。一方、ロングライドやツーリングでは、安定感のあるBBの低い自転車が疲れにくいでしょう。

僕自身は、安定感を重視したいので、ややBBが低めのフレームが好きです。特にクロモリフレームは、しなやかな乗り心地が特徴なので、BBを低くすることで、より安定感が増し、ロングライドでも疲れにくいと感じています。

3. BBの軸長:Qファクターとペダリング効率

BBの軸長は、クランクを取り付ける部分の幅のことです。軸長が短いほどQファクター(左右のペダルの間隔)が狭くなり、長いほどQファクターが広くなります。Qファクターは、ペダリング効率や膝への負担に影響すると言われています。

- Qファクターが狭い場合:

- メリット:ペダリング時に膝が内側に入りやすくなり、ペダリング効率が向上する可能性がある。空気抵抗が若干減少する可能性もある。

- デメリット:体格によっては、フレームやクランクと足が干渉する可能性がある。膝への負担が増加する可能性がある。

- Qファクターが広い場合:

- メリット:膝への負担が軽減される可能性がある。安定したペダリングが可能になる。

- デメリット:ペダリング効率が低下する可能性がある。空気抵抗が増加する可能性もある。

Qファクターも、BBの高さと同様に、乗り方や体格によって最適な値が変わってきます。一般的に、ロードバイクではQファクターが狭く、MTBではQファクターが広めに設定されています。これは、ロードバイクではペダリング効率を重視し、MTBでは安定性やクリアランスを重視しているためです。

Qファクターは、BBだけでなく、クランクの形状によっても変化します。最近では、Qファクターを調整できるクランクも登場しているので、自分の体格や好みに合わせて調整してみるのも良いでしょう。

僕の場合は、少し広めのQファクターが好みです。膝への負担が少ないように感じますし、安定したペダリングができる気がします。ただ、これはあくまで個人的な感想なので、色々なQファクターを試してみて、自分に合った値を見つけるのが一番だと思います。

4. BBの種類:圧入式、ねじ切り式、カートリッジ式…どれを選ぶ?

BBには、大きく分けて圧入式とねじ切り式の2種類があります。さらに、カートリッジ式やカップアンドコーン式など、様々な種類が存在します。それぞれの特徴を見ていきましょう。

- ねじ切り式(JIS/ITA):

- メリット:取り付け、取り外しが容易。汎用性が高く、互換性のあるパーツが多い。メンテナンスしやすい。

- デメリット:圧入式に比べて、フレームとの密着度が低く、剛性が低いと言われる。

- 圧入式(BB30, PF30, BB86, BB90, BB92など):

- メリット:フレームとの密着度が高く、高剛性。軽量化しやすい。

- デメリット:取り付け、取り外しに専用工具が必要。精度が低いと異音が発生しやすい。互換性が低い。

- カートリッジ式:

- メリット:メンテナンスフリー。シールドベアリングを採用しており、耐久性が高い。

- デメリット:ベアリングの交換ができない。

- カップアンドコーン式:

- メリット:ベアリングの調整が可能。メンテナンスすることで、長く使える。

- デメリット:調整が難しい。メンテナンス頻度が高い。

どのBBを選ぶかは、フレームの種類や用途によって異なります。例えば、最新のロードバイクでは、軽量化や高剛性を追求するために、圧入式のBBが採用されていることが多いです。一方、クロモリフレームの自転車では、メンテナンス性の高いねじ切り式のBBが採用されていることが多いです。

僕の愛車、クロモリロードには、もちろんねじ切り式のBBが付いています。自分でメンテナンスできるのが、クロモリフレームの魅力の一つですからね!

圧入式のBBは、確かに剛性が高いのですが、異音が発生しやすいというデメリットがあります。特に、精度の低いフレームやBBを使用すると、異音が発生しやすく、悩まされることも…。圧入式のBBを選ぶ場合は、信頼できるメーカーのフレームとBBを選ぶようにしましょう。

カートリッジ式のBBは、メンテナンスフリーで手軽に使えるのが魅力です。しかし、ベアリングが消耗すると、BB全体を交換する必要があるのがデメリットです。カップアンドコーン式のBBは、調整やメンテナンスが必要ですが、長く使えるのがメリットです。

5. どんな乗り方をしたい?BB選びのポイントを実例で解説!

さて、ここまでBBの高さ、軸長、種類について解説してきましたが、結局、どんなBBを選べば良いのか?という疑問が残ると思います。そこで、具体的な乗り方のパターン別に、BB選びのポイントを解説していきます!

パターン1:ロードレースで勝利を目指す!

- フレーム: 高剛性カーボンフレーム

- BB: 圧入式(BB30, PF30など)

- ポイント: 剛性を最優先に考え、ペダリングパワーを効率的に推進力に変えるBBを選びましょう。Qファクターは狭めの方が、ペダリング効率が向上する可能性があります。

パターン2:ロングライドで快適に走り続けたい!

- フレーム: クロモリフレーム or エンデュランス系カーボンフレーム

- BB: ねじ切り式(JIS/ITA)or 圧入式(異音対策がされているもの)

- ポイント: 快適性を重視し、振動吸収性の高いフレームを選びましょう。BBは、メンテナンス性の高いねじ切り式か、異音対策がしっかりとされている圧入式を選びましょう。Qファクターは、少し広めの方が膝への負担が少ないかもしれません。

パターン3:街乗りでオシャレに乗りたい!

- フレーム: クロモリフレーム or スチールフレーム

- BB: ねじ切り式(JIS/ITA)

- ポイント: デザイン性を重視し、好みのフレームを選びましょう。BBは、メンテナンス性の高いねじ切り式を選び、気軽にメンテナンスできるようにしましょう。

パターン4:グラベルライドで冒険を楽しみたい!

- フレーム: グラベルロードフレーム

- BB: ねじ切り式(JIS/ITA)or 圧入式(耐久性の高いもの)

- ポイント: 悪路走行に耐えられる耐久性の高いフレームを選びましょう。BBは、メンテナンス性の高いねじ切り式か、耐久性の高い圧入式を選びましょう。Qファクターは、広めの方が安定したペダリングができるでしょう。

これらの例はあくまで一例です。自分の乗り方や好みに合わせて、色々なフレームやBBを試してみるのが一番です!

6. まとめ:BB沼へようこそ!

今回は、自転車のBBについて、とことん掘り下げて考察してきました。BBの高さや軸長が走行感にどう影響するのか、方式ごとのメリット・デメリット、そして、どんな乗り方をしたいかによってBB選びのポイントが変わってくるのか…少しは理解してもらえたでしょうか?

BBは、自転車の奥深さを象徴するパーツの一つです。BBを交換するだけで、自転車の乗り味がガラッと変わることもあります。ぜひ、色々なBBを試してみて、自分にぴったりのBBを見つけてみてください!

この記事が、あなたのBB選びの参考になれば嬉しいです!

それでは、また!安全運転でチャリライフを楽しんでくださいね!