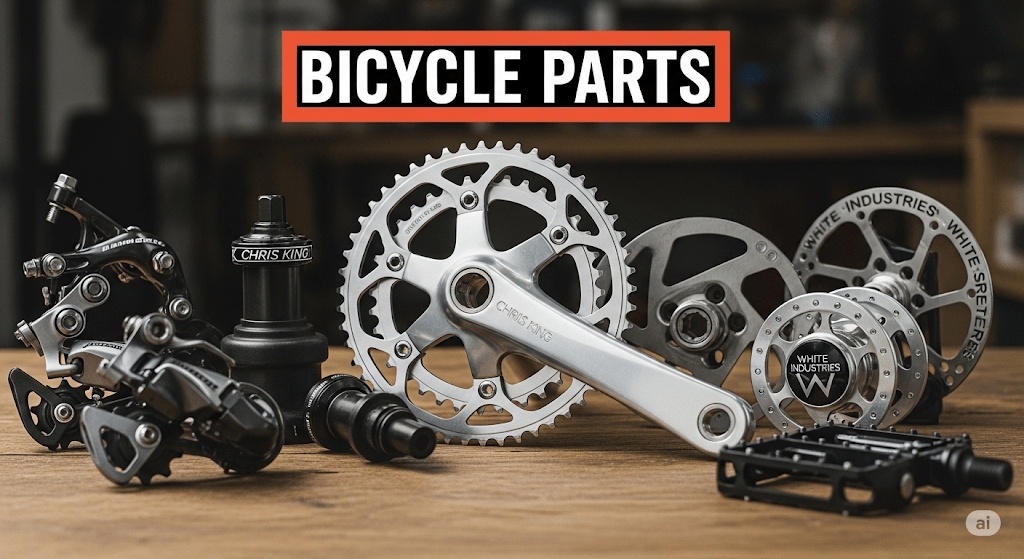

複雑なBB規格の世界へようこそ!BB規格を網羅!BB博士になろう。種類を徹底解説

こんにちは、ヒロヤスです。大阪の街を今日も自転車で駆け抜けているアラフォー、デザイナーの僕です。

僕のブログをいつも読んでくださっている皆さん、本当にありがとうございます。今回は、自転車のパーツの中でも、ひときわ複雑で「BB沼」とも呼ばれる、奥深い世界の話をしたいと思います。

その名は、BB(ボトムブラケット)。

「BB」という言葉は知っていても、その規格の多さに頭を抱え、何をどう選べばいいのか分からず、ショップの店員さんに「おまかせ」でお願いした経験、ありませんか?

JIS、ITA、BB30、PF30、BB86…まるで暗号のような規格が乱立するBBの世界は、正直言ってカオスです。しかし、それぞれの規格には、軽量化や剛性、メンテナンス性といった、ものづくりの哲学が詰まっています。

今回は、このBBの世界を僕なりに紐解き、「BB博士」になるための第一歩を踏み出してみましょう。

BBって何?なぜそんなに種類があるの?

まず、BBの役割を簡単に説明します。BBは、クランクをフレームに取り付けるためのパーツで、フレームとクランクの間に位置し、回転を支える「心臓部」です。ペダリングの滑らかさや、力の伝達効率を左右する、まさに「縁の下の力持ち」なんです。

では、なぜこんなにも規格が乱立しているのでしょうか?

その背景には、自転車メーカーがそれぞれに追い求めた、異なる理想形があります。

- 剛性:ペダルを漕いだ力をロスなく伝えるために、BBの軸やベアリングを太く、またはBBシェル(フレームの筒)を大きくする。

- 軽量化:少しでも軽くするために、パーツを削ったり、圧入式を採用したりする。

- 生産性:製造コストを抑えるために、シンプルな構造を追求する。

これらの理想が複雑に絡み合い、各メーカーが独自の規格を開発した結果、今の「BBカオス」が生まれたのです。

BB博士への道:主要BB規格を徹底解説

それでは、BB博士になるために、代表的な規格を見ていきましょう。

1. カップ&コーンBB

- 特徴:玉押しとベアリング球、そして軸がバラバラになった、BBの黎明期から続く伝統的な方式です。

- ポイント: 自転車のパーツを自分でいじるのが好きな人にとっては、この方式はたまらない魅力があります。定期的にバラしてグリスを詰め直し、玉当たり調整を行う。手間はかかりますが、メンテナンスすることで愛車への愛着が深まる、まさに「育てるBB」です。現代のロードバイクではほとんど見かけませんが、古いバイクや、クラシカルな雰囲気を大切にするバイクには不可欠な存在です。

2. カートリッジBB

- 特徴:ベアリングと軸が密閉された一つのユニットになっている方式です。

- ポイント: カップ&コーンからメンテナンスの手間を省くために生まれた、ある意味で「実用主義の進化」です。異物混入の心配がなく、トラブルも少ないため、現在でも多くの街乗り自転車やエントリーモデルで活躍しています。この方式のBBは、**「四角テーパー」や、僕のXTR M950にも採用されている「オクタリンク」**といったクランク規格と組み合わせて使われます。

3. アメリカンBB / ユーロBB

- 特徴:BMXやビーチクルーザーなど、特定の自転車に多く採用される規格です。

- ポイント: アメリカンBBは、BBシェルが大きく、ベアリングを直接打ち込む方式です。耐久性が求められるBMXのルーツとなる規格ですね。一方、ユーロBBは、BBシェルがJIS規格に似た細いもので、ねじ切り式を採用しています。軽量化を追求する競技用のBMXなどで見かけることが多いです。これらの特殊な規格は、それぞれの自転車の用途に合わせて進化してきた、興味深いBBの歴史を物語ります。

4. JIS/BSC(BSA)規格

- 特徴:フレームのBBシェルにねじ山が切られており、BBをねじ込んで固定する「ねじ切り式」です。

- ポイント: 最も一般的で、長年の歴史を持つ規格です。多くのクロモリフレームや、安価なアルミフレームに採用されています。自分でBBを交換したりメンテナンスしたりしやすいのが最大のメリット。異音トラブルが少ないのも信頼できます。

5. シマノ Hollowtech II(24mm軸)

- 特徴:クランクの軸がBBシェルを貫通し、両サイドのBBカップにベアリングが収まる「一体型」です。クランク軸径は24mm。

- ポイント: シマノが提唱した規格で、現在、最も普及している規格と言っても過言ではありません。24mmという細すぎず太すぎない絶妙な軸径が、高剛性と軽量性を高い次元でバランスさせています。ねじ切り式のBBシェルに装着するタイプが主流ですが、圧入式のBBシェルにもアダプターを介して装着できる互換性の高さも魅力です。自分で取り付け、取り外しが比較的容易なのもユーザーフレンドリーですね。

6. BB30

- 特徴:BBシェルの内径を太くし、ベアリングを直接圧入する「圧入式」です。

- ポイント: BB30は、2000年代中盤にキャノンデール社が提唱した規格で、それまでのBBよりも軸を太くすることで剛性を高め、軽量化も両立させました。ただ、BBシェルとベアリングの間にわずかな隙間があると、音鳴りが発生しやすいというデメリットもあります。

7. PF30(PressFit30)

- 特徴:BB30の進化版。BBシェルに樹脂製のカップを圧入し、その中にベアリングを入れる方式です。

- ポイント: BB30の音鳴り問題を解決するために生まれた規格です。樹脂製のカップが音鳴りを吸収してくれるとされています。BB30とクランクの互換性があるのが特徴です。

8. BB86

- 特徴:BBシェルの幅を広げ、クランク軸の剛性を高める「圧入式」です。

- ポイント: シマノが提唱した規格で、BBシェルをフレームに直接圧入するため、軽量化と高剛性を両立しています。最近のカーボンフレームでは主流の規格の一つです。

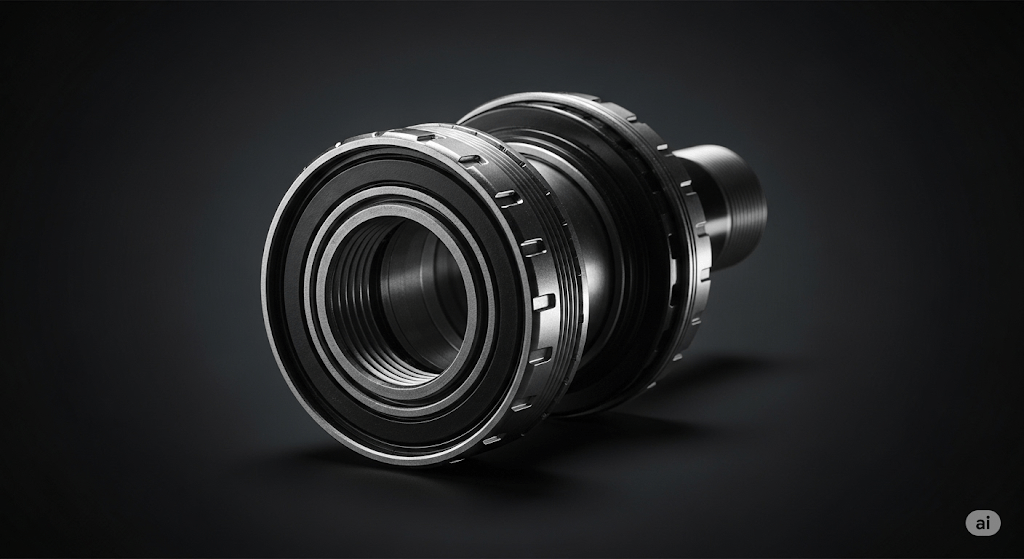

9. T47

- 特徴:ねじ切り式でありながら、BB30のようにBBシェルの内径を太くした「ねじ切り圧入式」ともいえるハイブリッドな規格です。

- ポイント: BB30の剛性の高さと、JISのメンテナンス性の良さを掛け合わせた、まさにBBカオスの救世主と期待されている規格です。クリスキングやホワイトインダストリーズといった高品質なパーツメーカーもこの規格に参入しており、今後の主流になっていくかもしれません。

BB規格の理解を深める「シェル幅」と「内径」

BB規格を完璧に理解するには、「シェル幅」と「シェル内径」という2つの要素を頭に入れる必要があります。

- シェル幅:BBシェル(フレームの筒)の幅です。ロードバイクでは主に68mm、マウンテンバイクでは73mmが一般的です。BB86のように86mmといった規格もあります。

- シェル内径:BBシェルの内側の直径です。JIS規格では34mm、BB30では42mm、T47では47mmなど、規格によって異なります。

例えば、僕のCrust EvasionのBBは、JIS規格なので「JIS/BSC(BSA)規格、シェル幅68mm、シェル内径34mm」となります。この2つの要素を組み合わせることで、どの規格のBBとクランクが使えるかを正確に判断できるようになります。

自転車のタイプ別BB適合傾向

多種多様なBB規格ですが、自転車の用途によって採用される傾向があります。

- ママチャリ・シティサイクル:ほとんどがJIS規格で、内部にベアリングが密閉されたカートリッジBBが主流です。メンテナンスフリーで耐久性が高いため、街乗りには最適です。

- ロードバイク:軽量性と剛性を追求するため、近年はBB86やBB30、PF30といった圧入式BBが主流です。一方で、メンテナンス性を重視するクラシックなクロモリフレームではJIS規格も根強く残っています。

- グラベルロード:ロードとMTBの中間的な性格を持つため、両方の規格が見られます。特に、メンテナンス性が高く、汎用性のあるJIS規格や、新規格のT47が採用されることが増えています。

- マウンテンバイク(MTB):ハードな走行に耐えるため、より頑丈なBBが求められます。BBシェルの幅が広いJIS規格(シェル幅73mm)や、高い剛性を持つBB86が主流です。

- BMX・ビーチクルーザー:この分野は独特な規格が多いため注意が必要です。アメリカンBBやユーロBBなど、独自の規格を持つものが多く、それぞれに合わせた専用パーツが必要になります。

BB博士への道:ブランド別BB適合ガイド

BB規格の理解が進んだところで、実際にどんなブランドのクランクに、どんなBBが使えるのかを見ていきましょう。

1. スラム(SRAM)

- 特徴:シマノと並ぶ、世界的コンポーネントメーカー。独自のBB規格を採用しています。

- ポイント: DUBやGXPといった、自社規格のBBを製造しています。DUB BBは、JIS、BB30、PF30、BB86など、ほぼ全てのフレーム規格に対応するモデルが用意されており、汎用性が高いのが特徴です。

2. ホワイトインダストリーズ(White Industries)

- 特徴:アメリカの老舗高級パーツメーカー。美しい削り出しクランクで知られます。

- ポイント: クランクは独自のM30規格(30mm軸)を採用。この規格に対応した専用BBを製造しており、JIS、BB30、T47など、さまざまなフレーム規格に対応しています。

3. ポール(PAUL Component Engineering)

- 特徴:こちらもアメリカの削り出しパーツメーカー。シンプルでタフなパーツは多くのファンを魅了します。

- ポイント: 独自のRHUBARBクランクは30mm軸を採用。PAUL自身のP.O.G.O BBの他、White IndustriesのM30 BB、またはChris KingのThreadFit T47など、30mm軸に対応したBBが使用できます。

僕のBB選びとBB博士になるということ

僕の愛車Crust Evasionのクランクは、子どもの頃に親父に買ってもらった傷だらけのXTR M950です。このクランクはシマノ独自の「オクタリンクv1」というBB規格で、もう市場にBBがほとんど出回っていないんです。

なので、次にBBが潰れたらどうしようと、日々ヒヤヒヤしながら過ごしています(笑)。このBBを探すために、僕はBB規格について徹底的に調べることになり、いつの間にか「BB沼」の住人になってしまいました。

でも、この経験があったからこそ、BBの知識が身につき、自転車への愛着がさらに深まりました。BBは、決して目立つパーツではありません。しかし、その一つ一つに歴史と哲学があり、自分の自転車の乗り心地を大きく左右する重要なパーツなんです。

BB博士への道:ちょっとマニアックなホローテックの歴史

今回紹介した「ホローテック2」。この「2」という数字があるということは、当然「1」も存在します。

実は、ホローテックは厳密にはBBの規格そのものではなく、シマノの「中空クランク技術」の総称なんです。

- **ホローテック(1)は、クランクアームを中空化する技術そのものを指し、当時シマノが提唱していた「オクタリンク」**というBB規格と組み合わせて使われていました。僕の愛車に付いているクランクも、オクタリンク規格なんです。

- ポイント: そして、2003年頃に登場したのがホローテック2。これは、右側のクランクアームとクランク軸を一体化させ、ベアリングをフレームの外に出すという画期的なシステムでした。これにより、部品点数が減って軽量化が進み、取り付けもシンプルになったことから、一気に普及したというわけです。

BBの歴史は、クランクとBBが一体化し、剛性と軽量性を追求してきた歴史でもあるんですね。奥が深いでしょう?

まとめ:BBは自転車の哲学を映し出す鏡

BB規格は複雑ですが、それぞれの規格が目指した理想を知ることで、自転車の哲学が見えてきます。BB博士になるということは、単にパーツの知識を増やすだけでなく、自分の自転車と向き合い、その物語を深く知ることにつながります。

今回紹介した規格以外にも、たくさんのBB規格が存在します。この世に存在する全てのBB規格を網羅しようとすると、それだけで一冊の本になってしまうかもしれません。**そして、BBに限らず、自転車のパーツ選びはスペックだけでは語れない奥深さがあります。規格が合っているように見えても、フレームとの相性の問題や、個体差によって完璧な取り付けが難しかったりする。**そうした知識は、実際に自転車をいじったり、プロに相談したりする中で少しずつ身についていくものです。

BBの知識は、新しい自転車を選ぶ時や、パーツをカスタムする時に、必ずあなたの大きな武器になります。

さあ、皆さんもBB博士への道を歩み始めてみませんか?

それでは、また次の記事で会いましょう!ヒロヤスでした!

こんな記事も読まれています。