憧れの30キロ巡航。軽い自転車は本当に必要?クロモリでも大丈夫?すべての疑問に答えます!

やあ、みんな!ヒロヤスです!大阪でデザイナーやってる37歳、自転車大好き人間です!毎日10キロの道のりを愛車のクロモリフレームで通勤してるんですけど、街で見かける自転車ついついパーツとかフレーム見ちゃいます(笑)。

今日は、自転車乗りなら誰もが一度は考える「30キロ巡航」をテーマに、アツく語りたいと思います!特に、「軽い自転車って本当に必要なの?」「フレーム素材でそんなに変わる?」「高い自転車=速い??」 って疑問、抱えたことないですか?

僕自身、いろんな自転車に乗ってきたし、パーツ交換とかカスタマイズも好きで色々試してきたました。もちろん、最新のカーボンバイクとか、超軽量モデルも試乗させてもらった経験もある。今回は、僕自身の経験に加えて、周りの自転車仲間やショップの店員さんの意見も参考に、30キロ巡航を達成するための要素を徹底的に掘り下げていきたいと思います!

30キロ巡航の壁:そもそも、なぜ必要なのか?

そもそも論として、なぜ30キロ巡航を目指すのか?って話から始めてみましょう。

- 移動速度の向上: これは言うまでもないよね。30キロ巡航できれば、移動時間が短縮されるし、より遠くまで足を伸ばせるようになる。

- 運動効率の向上: 一定の速度を維持できるということは、無駄な力を使わずに効率的にペダリングできている証拠。

- 達成感と自信: やっぱり、目標を達成した時の喜びは格別!30キロ巡航できるようになったら、自転車に乗るのがもっと楽しくなるはず!

軽い自転車は正義? 重量と巡航速度の関係

さて、本題の「軽い自転車は必要なのか?」という疑問について。

確かに、軽い自転車は加速性能に優れているし、ヒルクライムでは大きなアドバンテージになる。でも、30キロ巡航というシチュエーションにおいては、軽さだけが全てではないんだ。

- 重量の影響は限定的: 30キロ巡航の場合、ある程度の速度域に達すると、空気抵抗の影響が非常に大きくなる。自転車本体の重量差よりも、ライダー自身の体重や姿勢、ウェアなどが与える影響の方が大きいんだ。

- 慣性の法則: ある程度の重量がある自転車は、一度スピードに乗ると速度を維持しやすいというメリットもある。特に、向かい風の中を走る場合や、長距離を走る場合は、ある程度の重量があった方が楽に感じることもある。

もちろん、極端に重い自転車(ママチャリとか)では、30キロ巡航は難しいかもしれない。でも、ロードバイクとして設計された自転車であれば、多少の重量差はそこまで大きな影響を与えないというのが僕の考えだ。

フレーム素材の特性:クロモリ、アルミ、カーボン

フレーム素材も、自転車の性能を左右する重要な要素の一つ。それぞれの素材の特徴を理解して、自分に合ったフレームを選ぶことが大切だ。

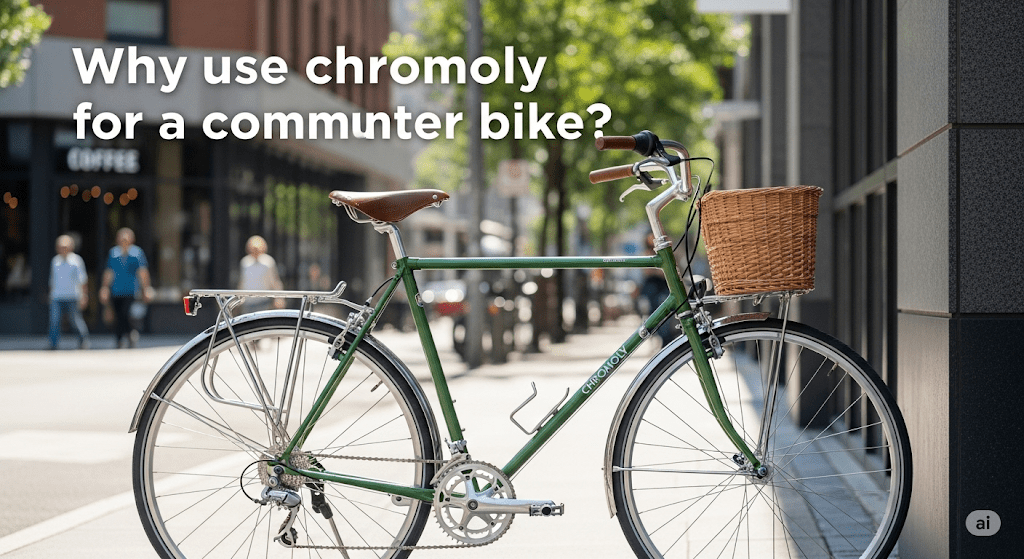

- クロモリ (クロムモリブデン鋼): 僕が愛してやまないクロモリフレーム。しなやかな乗り心地が特徴で、長距離ライドでも疲れにくい。振動吸収性にも優れており、路面からの衝撃を和らげてくれる。重量は他の素材に比べて重めだけど、その分、耐久性が高く、長く使えるのが魅力。

- アルミ: 軽量で剛性が高いのが特徴。加速性能に優れており、キビキビとした走りが楽しめる。比較的リーズナブルな価格で購入できるのも魅力。ただ、振動吸収性はクロモリに比べて劣るため、長距離ライドでは疲れやすいと感じる人もいるかもしれない。

- カーボン: 圧倒的な軽さと高い剛性を両立した素材。プロのレースシーンでも使用されることが多い。ヒルクライムやスプリントなど、瞬発力が求められる場面で大きなアドバンテージを発揮する。価格は高めだけど、その性能は折り紙付き。

30キロ巡航という観点から見ると、どの素材が優れているとは一概には言えない。それぞれの素材の特性を理解した上で、自分の乗り方や好みに合わせて選ぶのがベストだと思うんですよね。

ちなみに、クロモリフレームでも、パイプの厚さや形状によって乗り心地や剛性が大きく変わってくる。もしクロモリフレームに興味があるなら、実際に試乗して、自分に合ったフレームを見つけることをオススメします!

高額な自転車は本当に速いのか?

「高い自転車=速い」というイメージを持っている人も多いかもしれない。確かに、高額な自転車には、高性能なパーツが使われていたり、空力性能が追求されていたりする。

でも、高い自転車に乗れば誰でも速くなるわけではないんだ。自転車の性能を最大限に引き出すためには、ライダー自身のスキルやフィッティングが重要になってくる。

例えば、プロのロードレーサーがエントリーモデルの自転車に乗っても、僕ら一般人よりはるかに速く走れる。それは、彼らが自転車の性能を最大限に引き出すためのスキルを持っているから。

高額な自転車は、確かに速く走るためのポテンシャルを秘めている。でも、そのポテンシャルを引き出すためには、それなりの練習と知識が必要になるんだ。

ギヤ比とケイデンス:巡航速度を上げるための秘訣

結局、30キロ巡航を達成するためには、ギヤ比とケイデンスが最も重要な要素です。

- ギヤ比: フロントとリアのギヤの組み合わせによって、ペダル一回転で進む距離が変わってくる。30キロ巡航を目指すなら、ある程度重めのギヤを選択する必要がある。ただし、重すぎるギヤを選択すると、ペダリングが重くなり、すぐに疲れてしまう。

- ケイデンス: 1分間あたりのペダルの回転数のこと。一般的には、80〜90rpm(回転/分)が効率的なケイデンスと言われている。高すぎるケイデンスは、心肺機能に負担がかかり、低すぎるケイデンスは、筋肉に負担がかかる。

自分にとって最適なギヤ比とケイデンスを見つけるためには、実際に走りながら試行錯誤するしかない。色々なギヤを試したり、ケイデンスを意識してペダリングしたりすることで、自分にとって一番楽で効率的な組み合わせを見つけることができるはずです。

僕の経験から言うと、ケイデンスを意識してペダリングするだけでも、巡航速度はかなり変わってくる。最初は少し意識するだけでも、徐々に慣れてくると思うよ!

タイヤの径と空気圧:意外と見落としがちなポイント

タイヤの径と空気圧も、巡航速度に影響を与える意外と見落としがちなポイント。

- タイヤの径: ロードバイクのタイヤの径は、一般的に700C(直径約622mm)が使われている。タイヤの径が大きいほど、一度の回転で進む距離が長くなるため、巡航速度を上げやすい。

- 空気圧: タイヤの空気圧は、路面抵抗に影響を与える。空気圧が高いほど、路面抵抗が少なくなり、スムーズに走ることができる。ただし、空気圧が高すぎると、乗り心地が悪くなるため、適切な空気圧に調整する必要がある。

30キロ巡航を目指すなら、ある程度空気圧を高めに設定するのがオススメ。ただし、タイヤの側面に記載されている最大空気圧を超えないように注意しましょう。

実例データ:僕の周りの自転車仲間の場合

僕の周りの自転車仲間にも、30キロ巡航を目標にしている人がたくさんいる。彼らの実例データを見てみると、面白い傾向が見えてきます。

- Aさん(40代男性、アルミフレーム): 毎日通勤で自転車に乗っているAさんは、アルミフレームのロードバイクに乗っている。以前は25キロ巡航がやっとだったけど、ケイデンスを意識してペダリングするようになってから、30キロ巡航を達成した。

- Bさん(50代女性、クロモリフレーム): 長距離ライドが好きなBさんは、クロモリフレームのロードバイクに乗っている。Bさんは、無理にスピードを上げるよりも、自分のペースで楽に走ることを重視している。そのため、30キロ巡航はあまり意識していないけど、それでも平均速度は27〜28キロくらいで走っている。

- Cさん(30代男性、カーボンフレーム): レースにも参加しているCさんは、カーボンフレームのロードバイクに乗っている。Cさんは、トレーニングを積むことで、35キロ巡航も可能になった。

これらの実例データからわかるように、30キロ巡航を達成するためには、自転車の性能だけでなく、ライダー自身のスキルや体力も重要になってくる。

まとめ:30キロ巡航は、機材だけでは達成できない!

今回の記事では、自転車での30キロ巡航を達成するために、軽い自転車が必要かどうかを考察してきました。

結論としては、軽い自転車は必ずしも必要ではないということ。

もちろん、軽い自転車は加速性能に優れているし、ヒルクライムでは大きなアドバンテージになります。

でも、30キロ巡航というシチュエーションにおいては、ライダー自身のスキルや体力、そして、ギヤ比やケイデンス、タイヤの空気圧といった要素が非常に重要になってくるところですね。

大切なのは、自分の乗り方や体力に合った自転車を選び、適切なトレーニングを積むこと。そして、色々な情報を参考にしながら、自分にとって最適なセッティングを見つけること。

30キロ巡航は、決して簡単な目標ではないけど、努力すれば誰でも達成できるはず。諦めずに、楽しみながらチャレンジしていきましょう!

それでは、また次の記事で!